配信があろうが、シネコンがあろうが、 私たちには今こそ「名画座」が必要だ。

みなさんは「名画座」をご存知だろうか? 最新作を上映するのではなく、すでに一度上映の終わった評判の作品や旧作を、少し安い料金で鑑賞できる映画館だ。かつては日本全国に山のようにあった「名画座」も、映画の鑑賞環境が激変した現在では随分と淘汰されてしまったものの、逆にコアな映画ファンの集いの場所として、各地に力強く存在している。そしてコロナ禍で規制されていた状況がようやく緩和されつつある今、再び羽ばたこうとしている。東京ではこの4月、老舗・名画座の「新文芸坐」がリニューアル・オープンを果たした。配信では得られない、新しいリアルな映画体験の場所へ……名画座の逆襲が始まった!

INDEX

「名画座」は今

だが「名画座」も時代に合ったスタイルに変容してきた。

まだビデオがなかった時代、その館ならではのチョイスで、ジャンル別やテーマで括られた2本立て、あるいは監督特集などが数週間にわたって連続上映され、ロードショーは高額だから沢山は観られない!という多くの映画ファン、気に入った作品をもう一度観たいという映画ファン……の受け皿となり、名画座こそはまさに「観て学べる“映画の学校”」だった。名画座をハシゴして多くの映画を浴びるように観て、特定の作家(監督)や役者のファンになった人も実際多くいるだろう。だがやがて、レンタルビデオ店が流行り、徐々にソフトが高画質化し、自宅のモニターが大型化すると、その役割の多くは自宅での鑑賞に取って代わられ、小規模経営の名画座は徐々に淘汰されていった。特に2000年代に入り、大手チェーン経営のシネコンが(十分ではないが)全国に行き渡ると、地方の興行会社や個人経営の映画館数はさらに減ってしまう。

ここ4~5年、地方においては、シネコンにブッキングされなかったミニシアター作品をかける劇場さえ少なく、そうした劇場が、経営者の努力でミニシアターに名画座的なプログラムも組み入れることで「ミニシアター兼名画座」として、維持されている例が多い。だがこれらの映画館は、小規模経営ゆえの強みを活かし、1館1館がそれぞれ強い個性を打ち出し、その地域に根ざした映画ファン団体やNPO法人、学生サークルと組んでプログラムを組んだり、時には映画人を招いてのトークイベントや映画講座を行うなど、全国規模のシネコンにはできない機動力を発揮して、一段と光り輝いている。映画館のなかった街に新たに「ミニシアター兼名画座」を作ろうといった例も各地で生まれている。

一方、東京ではまだ10館近い名画座があって、邦画旧作発掘を追求し続けている館、2本立てに独自のセンスを見せて勝負している館、月に1~2の割合で大型特集を組みシネフィルを唸らせている館、ミニシアター作品の掘り起こしフォローなどで人気の館など、強い個性を打ち出して鎬を削っており、そのプログラムの組み方は年々エッジの効いたものになってきている。 そう、かつてよりぐっと館数こそ減ったものの、地方でも東京でも「名画座」は、よりオリジナリティを発揮して先鋭化した「観て学べる“映画の学校”」であり続けている。今風に言うならば「名画座こそは映画のコンシェルジュのいる劇場」と言っても過言ではないだろう。

ところが2020年春からのコロナ禍による緊急事態宣言。全国の映画館はイベントホールや劇場同様、自治体からたびたび休業や時短営業を要請されるという前代未聞の事態に見舞われた。補償はけっして十分とは言えず、その苦境は、大型のシネコンであれ、ミニシアターであれ、名画座であれ、同じ状況であったと思うが、特に名画座の今後が気がかりだった。幸いにしてこの2年間、名画座も徹底した感染防止策を講じてほぼ営業を継続できていることはご承知の通りである。営業努力の一環として、上映作品を増やし、より幅広い層を取り込もうと、朝夕の1本立て上映枠を追加する館も増えてきた。

そんな中、コロナ禍がまだ収束したとは言えなかった2021年末に飛び込んできた老舗名画座「新文芸坐」のリニューアルのニュースは、再び名画座がその勢いを盛り返そうとする機運を感じさせるニュースだった。そして2022年6月、ようやく、映画興行も本格的に立ち直りを感じさせるこの機に全国の名画座館の「今」をお訊きしてみたいという強い思いに駆られた。

そういう訳で今号では、絶対に維持したい文化的財産として「名画座」をテーマにすることとした。

これからは「配信の時代」だという声もある。だが世の中には把握しきれない数の映画作品があり、それらの全貌を見極めることはもとより困難極まりない。今やそれらをネットで検索したり、追いかけていくことができる時代にはなった。しかしサブスクリプションやペイパー・ビューといった配信に流れている作品は、すべてを合わせても映画全体のごく一部でしかなく、しかもそれらは各コンテンツ・プラットフォームにより動画配信数を競う観点で選ばれた作品群である。ネットの時代だからこそ、多くの情報に接することができるはずなのに、映画の選択を配信のリスト内のみに委ねてしまっては、みすみすまだ見知らぬ良作に出会う機会を逃しているようなものではないだろうか?

対して各「名画座」のスタッフが考え抜いたプログラムの多様さ、意外性といったらどうだろうか!

そこにはまだ観ぬ映画体験の出会いの可能性が秘められている。

だからこそ今、私たちには「名画座」が必要だ!と強調して、この特集をお送りしたい。

インタビュー「新文芸坐」の挑戦

「新文芸坐」マネジャー:花俟良王さんに訊く

コロナ禍をへてのリニューアル

――私は学生時代から名画座ファンで、名画座というのは、単なる映画館ではなくて映画ファンを育ててくれる、失くしてはいけない場所だと思っています。ここ数年、名画座は、シネコン以上に経営環境が厳しかったと思うのですが、そんな最中、老舗の新文芸坐さんが2ヶ月半の休館〜リニューアルを断行したのはニュースになりました。まずはその経緯からお話しいただけますか?

花俟 きっかけは新文芸坐が入っているうちの会社(マルハン)のビルの別の階の店舗が改装することになり、一定期間営業が不可能になったんです。ふと考えてみると、新文芸坐も早やオープン21年目で、映写設備もかなりガタがきていて空調もしかりでした。だったらこの際一緒にやってしまおう、と。 ですが、実を言いますと、そう決まる前にそもそも映画館を続けるのかどうか?という再検討から入ることになりました。ここ数年、コロナや配信などの影響もあって、ご承知の通り映画館は大変厳しかった。それでも、私たち従業員は映画が好きでずっとここで働いているわけで、どうにか残して欲しかったですし、会社側も、「人世坐」以来続く「文芸坐」の歴史を大事に思っていますから、努力して続けられるなら続けたいという思いでした。では、どういう映画館にしたら、今後も続けていけるのか。そういう検討に入ったんです。

リニューアルされた新文芸坐の1Fファサードに立つマネジャーの花俟良王さん

リニューアルされた新文芸坐の1Fファサードに立つマネジャーの花俟良王さん――古くからの固定ファンの多い新文芸坐さんは、比較的コンスタントに集客できている名画座さんだと思っていました。それでも閉館も視野に入れなければならないほどだったのですね?

花俟 うちは伝統的に平日の昼間などは、シニア中心のお客様に支えられていたところが大きい。ところが、コロナ禍になってその層がパッタリといらっしゃらなくなった。高齢者が重症化するなんていうコロナのニュースを見れば当然です。その方々が戻ってきてくれればいいんですが、まだまだ。元通りに戻ってくれるという保証はどこにもない。最悪のケース、映画の見方として、もう別の習慣ができてしまったのかもしれない、とも考えました。それはもううちだけじゃなくて、名画座界隈のみならず、シネコンなどの封切館も同じ不安を抱えているはずです。ここ数年の配信、特にサブスクの影響でお客様が減ることは覚悟していたんですが、コロナで本当に加速してしまいました。

――正直、現在、私自身もそれほど頻繁に名画座に通っているわけではありません。それでも月に何回か足を運ぶと、それなりに入っているという印象がありましたが。

花俟 「新文芸坐さんはいつも結構入っていますね」と言っていただくお客様も多いのですが、そんなことはないです。私たちが誤解してはいけない落とし穴は、そういう声が聞こえてくるということは、本当に入っていない時の状態を見ている方があまりいらっしゃらないということじゃないかと思うんですよ。逆に言うと、入らない番組は本当に入っていない。それだけ入る番組、入らない番組の落差が大きくなってしまっているわけです。じゃあ今、入るような番組だけを組んでやればいいかというと、それでは「名画座」本来の役割が果たせなくなってしまう。そこは番組編成やプレゼンテーションを最大限に工夫するなりして乗り切っていかなければならない。今回はそういった流れがあって、さまざまな検討をした上で“新文芸坐が生き残るため”の思い切ったリニューアルです。やるなら今、とことんこの劇場でやれることをやってみるか!って挑戦する感じですね。

コロナ禍によって変わった名画座事情

――リニューアルの内容を伺う前に、コロナ禍での影響をどう受け止められたかということと、コロナ禍以前から顕在化しつつあった名画座にまつわる諸問題について、お訊きできたらと思います。まずはコロナ禍の2020年春の緊急事態宣言以降の変化について教えてください。

花俟 2月にコロナの報道が広がり、4月の緊急事態宣言前から客足が鈍ってきて、宣言が出て休館、再開後は収容人数の削減、消毒作業に明け暮れ……と。でもこれは名画座だけではなく、映画館全体、どこでも同じ悩みだったと思います。 当館の場合は再開した時、消毒に関しては、休憩ごとの消毒に加え1週間持続性のある消毒剤、つまり医療機関で使用されているのと同じものを使用して定期的に消毒を繰り返し、ロビーやトイレでの密を避けるために休憩時間を長くとりました。また、行政からの感染防止指導もありましたから、場内での食事は開館以来はじめて不可としました。どういった反応が出るか気にしていたんですが、結論から言いますと、コロナ以前に比べ、お客様からの苦情が減ったんです。つまり、今まではいろいろなお客様に配慮して食事を認めてきたんですが、止めざるを得なくなって一歩踏み込んでみたら、予想以上に苦情がなくなった。どういうことが結局、今のお客様のニーズに合っていたのか、ということが見えてきました。それによってリニューアル後の方針を決めました。

――新文芸坐名物だったタイ風チャーハンやラップサンドは、もう食べられないわけですね(笑)。

花俟 人気メニューでしたが、あの店もコロナ禍で潰れてしまったんです。ただ、食べる時にうっかり席を汚してしまったり食べ残しを放置する方もいらして苦情が多くあったので、いずれにせよコロナ禍では続けられませんでしたね。

――番組編成面ではどのようなご苦労が?

花俟 名画座経営の側から見てコロナ禍で印象的だったのは、コロナ禍の初期にシネコンさんで新作映画の公開がつぎつぎと延期され、かける映画が不足しましたよね。その打開策として旧作の上映が増えたんです。つまりシネコンが名画座の領域に入ってきてしまった。これは予想外でした。それだけならまだ良かったのですが、ある時当館でコロナ禍だから『復活の日』(2)をかけてみようとなったんです。ところが上映交渉したら、これからシネコンでかけますからダメですよ、と。これはショックでしたね。それから、例えば『ベイビーわるきゅーれ』の阪元裕吾監督の連続上映とか、10代に人気のある若手女優の特集みたいなことまでシネコンがやりはじめた。そういうちょっとコアなターゲットを狙った企画は、これまではミニシアターや名画座の専売特許みたいになっていた企画です。ああ、コロナでそういう新たな競争の時代になったんだというのは感じましたね。 さらにコロナ禍で困ったのは劇場公開から配信までの期間がすごく短くなった。ある作品で、シネコンでの上映が終わって、「さあウチでやりたい」と手を挙げたら、もう配信予定が近いので出せませんよと。この間ロードショーが終わったばかりなのに。はあ……そういう時代になりましたかって。アカデミー賞絡みの秀作などでそうなってしまうと、少し悲しくなりますね。

――先ほども平日の興行を支えていたシニア層が激減してしまったとおっしゃっていましたが、そうしたことは番組にも影響していくのでしょうか?

花俟

考慮せざるを得ないですね。うちのシニア層のお客様は「映画館で観ることが好き」で、時間があれば番組にかかわらず観に来てくださる方が多くいらっしゃった。その3〜4割が現状減ったままです。必然的に、より若者層に目配せしないとやっていけない。そうすると、例えば旧作の邦画をかけるにしても、王道パターンの名画だけではなく、ちょっと変化球のパターン、例えば「昭和ってなんかオシャレ」と思えるような番組編成や、レアな発掘作を観たいというマニア層向けの番組など、少し捻った方向の編成を強めにしていく必要があると思います。

加えて、伝統的な「2本立て」の上映スタイルは、シニア層の支持は相変わらず高いのですが、最近若いお客様は一日のスケジュールをコンパクトに組みたいので「1本だけ観たい」という意見がかなり増えてきています。基本、2本立てを維持しつつも、1本立ての割合を増やしていく必要があるなと感じています。

ロビーに掲出された座席案内板

ロビーに掲出された座席案内板番組を組むハードルは年々高くなる

――2020年のコロナ禍以前からも名画座運営にとっては、さまざまなご苦労が立ちはだかっていたことと思います。そもそも現在は、劇場側が上映したいと思った作品がかつてのように比較的自由に上映できるといった時代ではありませんね。

花俟

昭和の頃の、作品供給がおおらかだった時代と比べると、それは雲泥の差ですね。現在は、映画もいちコンテンツとして、権利ビジネスの範疇ですから、邦画の旧作であっても、人気スターや有名監督の作品など「○○映画祭」と銘打って上映できるような作品はリマスターをしてでもシネコンなどに出した方が、権利を持っている映画会社にとっては商売になります。名画座で上映できないわけではありませんが、例えば1年以内にシネコンでの上映を予定していたりすると、「今は名画座さんには出せません!」となってしまいます。

また名画座というのは昔からフラット興行といって、最初に作品の上映回数を決めて上映の契約金額を決めてきました。金額を決めて上映させていただく。一方シネコンなどは歩合(歩率)興行といって、お客様の入った結果から算出するわけです。私たち名画座はずっとフラット興行でやってきているわけですから、歩合興行に慣れていないですし、収支が変わってきてしまう。近年のデジタルリマスター版や4K版というのは歩合契約が条件というケースが増えてきたのですが、仮に今後、歩合で契約する作品が増えてきてしまうと、リスクが怖くて今までみたいな野心的な番組編成ができなくなってしまいます。

――洋画に関しては、日本での上映権が切れている作品も多いですし、さらに作品が限定されてしまうのではないですか?

花俟 そもそも今は上映権自体も非常に短い期間に区切られているんです。だからよく「日本最終上映」などとお客様に告知をしますよね。ただそれは、今に始まったことではないですし、逆にそういう告知をすることでプラスにしていくしかないと思っています。むしろ劇場数の多い東京において難儀なのは、多スクリーンを擁するシネコンになって、息の長い人気作は小さいスクリーンに移して、お客様が入る限り上映を続けてしまわれることですね。まだ入る、まだ入る、って朝9時から1回だけでも、22時からでもかける。なかなか私たちの劇場には回ってこない。だからヒット作を名画座があまりかけなくなったのは、そういう理由もあるんです。さんざんこすってから名画座に持ってきても、期待したほど成績が上がらない。でもその反面、シネコンではすぐに打ち切られてしまう小規模な配給会社の良質な作品が多くあります。だから小規模な秀作を名画座がどんどんかけるようになっていく感じですね。

――なるほど。都会ではシネコンの数も多いから、延々とどこかのシネコンでかかってしまうと、なかなか上映できない、と。

花俟 名画座ビジネスの仕組みもどんどん変わってきていますから、10年前と同じような感覚で番組を組んでいても名画座は持続できないでしょうね。結局、私たちにできるのはそうした今の状況をどう見極め、各館が切磋琢磨しあって、どのように独自の魅力的な番組を考え出していくかということだと思います。昔からお付き合いしてきた映画会社に限らず、いろいろなルートで作品を調達できる方策を探ったりしていますし、自主製作・配給、自主買い付けしようという団体もあります。アンテナを張ってシビアにお客様の要望と、映画館の利益と、いまの時代の空気感をなんとか合致させ、そのトライアングルの中にはまる企画を探っていかないとダメです。

――逆に言うと、より観客側と密接に結びついて、観客は本来こういうものを求めているんだということを探り、それを活路としていく。そういうことですね。

花俟 名画座の武器はそこですね。今、東京の名画座はそれぞれそこで鎬を削って、番組がすごく個性的で面白くなってきていると思います。各館ともに、それぞれご贔屓のお客様も一定数ついていて、おそらく一番コアな観客とより密接につながっている貴重な場所だと思いますので。当館もそこら辺のニーズはキャッチしていきたい。先ほど、なんだか「対シネコン」みたいなことばかり言ってしまいましたが、そういう場所なので、作品供給側の方々も、いい意味で名画座という場をもっと活用していただきたいと思うんですよ。

――考えてみれば、近年流行の「応援上映」、「スタンディング強制上映」などは、名画座界隈が発火点ですよね。

花俟 あれはもともと「応援上映」やりたいんですよ!みたいな方々がいらっしゃって、最初にシネコンに持ち込んだけど断られて私たちのところに来たんです。こういう上映をやってくれませんか? いいですよ、面白いですね、やりましょうって。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15/ジョージ・ミラー監督)の時です。もちろん昔から『ロッキー・ホラー・ショー』(3)のようなイベント的な鑑賞法の文脈はありました。だからこれが全くはじめてというわけではないですけど、いわゆる現在の形の応援上映というのは、塚口サンサン劇場さんという関西の劇場と、東京の新文芸坐、このふたつの映画館が発火点であることは間違いないはずです。2館で同時期に『怒りのデス・ロード』で、クラッカーとかコスプレして盛り上がるという上映をやりました。この最初の熱気というのはすごいものだったんです。僕らもとても緊張しましたしね。こういうのはまあ一例に過ぎないのですが、そのように名画座って、お客様に近い立ち位置でいることのできる劇場だと思うんです。

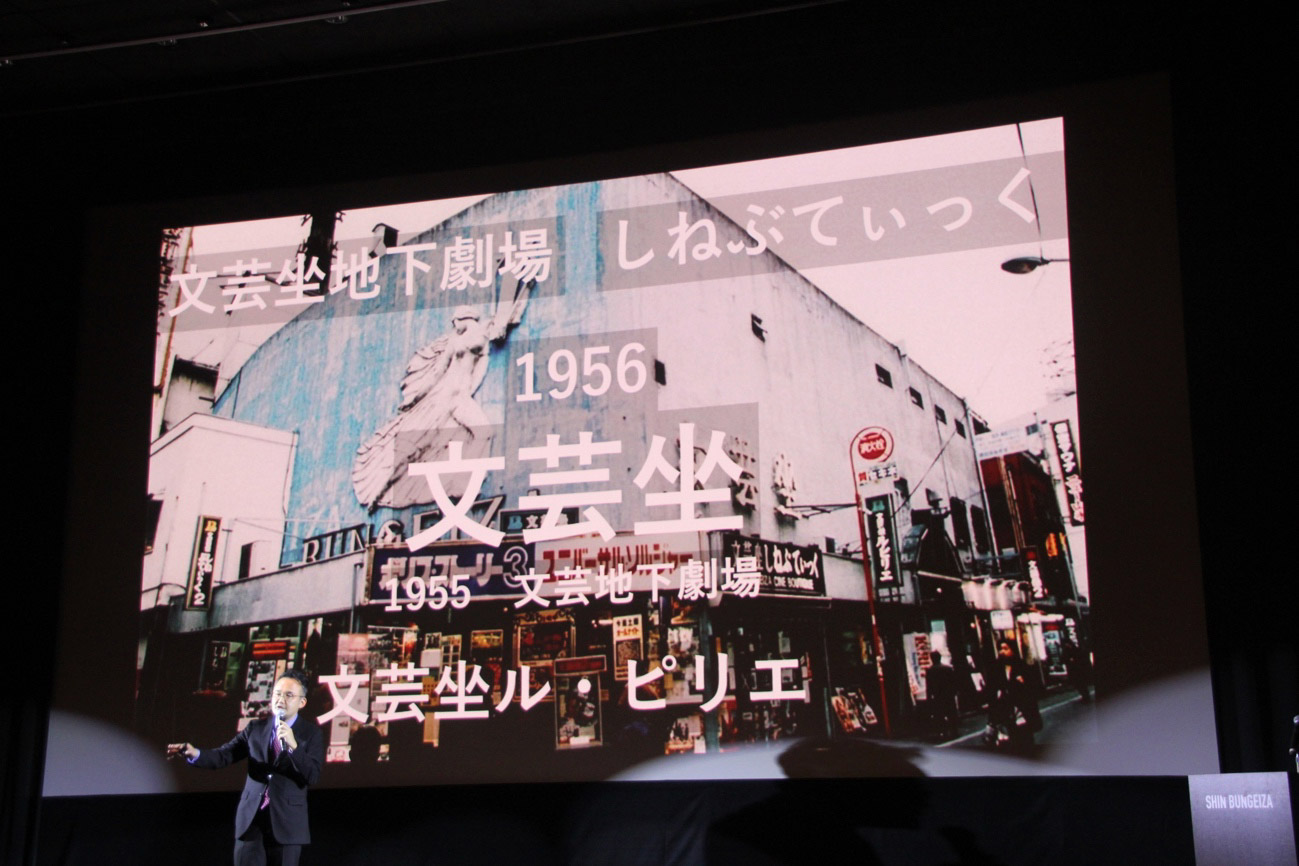

リニューアルの日には、かつての文芸坐のスライドをバックに花俟さんが文芸坐→新文芸坐の歴史を説明した

リニューアルの日には、かつての文芸坐のスライドをバックに花俟さんが文芸坐→新文芸坐の歴史を説明した「新文芸坐」としての20年を振り返る

――そうしたイベント上映にとどまらず、近年のプログラムにはひと工夫、ふた工夫が見られます。2000年12月に新文芸坐さんがオープンした時に感じたのは、3年半前まで同じ場所に(旧)文芸坐(1956〜1997年)がありました。以前の文芸坐は洋画館(文芸坐)と邦画館(文芸地下劇場)があって、さらに演劇を公演したり自主映画などもかける小劇場(文芸坐ル・ピリエ)まで増設されて3館になり、それぞれにお客さんがついていた。それが新文芸坐は1スクリーンのみになって、どういうふうにこれまでのお客さんをすくい上げていくのだろうということでした。ところが、実に多彩な番組編成で、かつての文芸坐の全てのお客さんに応えようとしてきた。貴館の持つ歴史や、数が減りつつあった当時の池袋の映画館状況を考えたら、当たり前の選択だったのかもしれませんが、ずいぶんと攻めているなと感じていました。

花俟 おっしゃる通りで、昔はいっぱい(スクリーンが)あったのに、1スクリーンのみになった。再スタートを切る時、じゃあ全部凝縮してしまえ!的なイメージはありましたね。新文芸坐のオープン当時は、名画座といえばまだ「2本立て」興行が主流でもありました。そこで思ったのが、この「2本立て」文化を活かして、生意気ながら、映画鑑賞の垣根を無くすことはできないだろうかと。つまり、意外な2本立てを企画して、普段、その方が観ないような映画も観てほしいと思ったんです。このジャンルは好きなんだけど、このジャンルは嫌いっていうのはもったいない。好みは自由ですが、ここに素晴らしい作品が、人生を変えてしまうような作品があるかもしれないのに、垣根があることによってそれを観ないというのは、もったいなくないですか?という提案をしたいと。それまでは監督別、作家別、ジャンル別といった王道の組み合わせがほとんどだったのですが、今まで三つに分かれていたのが一つのスクリーンになることによって、一部そういうジャンルを跨いだような企画とか、凝った2本立て番組も入れていくようにしたんです。ただこれ、最初の10年くらいは旧常連さんに相当怒られました。フザけ過ぎだとか、映画鑑賞をなんと考えているのか、と!

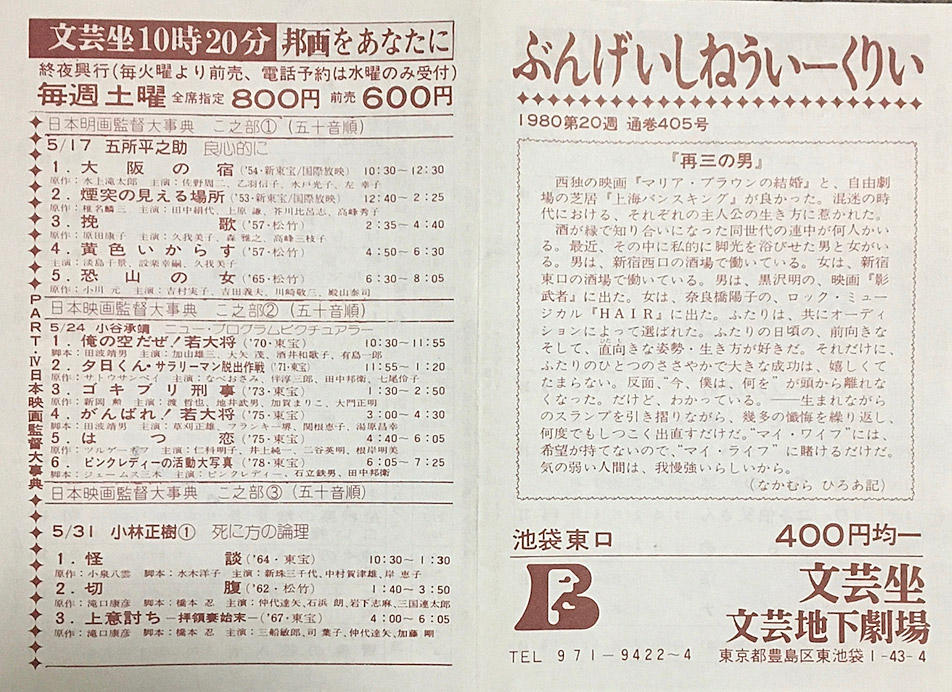

旧文芸坐時代から、このようなオールナイト上映が毎週組まれていた

旧文芸坐時代から、このようなオールナイト上映が毎週組まれていた――一方、旧文芸坐の土曜夜の名物だったオールナイト上映は新文芸坐でも引き続き維持し、ここでも個性的な企画を増やしていきました。昔ながらの「監督(あるいはテーマ)特集」は継続しつつ、毎回意外性のあるポイントでアニメを紹介していく定例化した上映企画「新文芸坐×アニメスタイル・セレクション」とか、遊び心満載のテーマ企画も生まれましたね。

花俟 オールナイトはやはり体力的にも若いお客様が中心なので、客層も入れ替わっています。だからこそ様変わりが必要で、かつては普通に監督や作家別などの組み合わせで入りましたけど、近年はオールナイトの企画自体にある種のイベント性がないと厳しい。そこで、トークショーをつけたり、2本立て同様に意外性の高い4本立てなどであっと驚くような映画の見方をプレゼンしたりしています。特に130回以上の開催を経ても高い人気を得ている「新文芸坐×アニメスタイル・セレクション」(4)はその道の専門家(雑誌「アニメスタイル」編集長の小黒祐一郎氏)に毎回独創的なテーマで企画を組んでいただいて、やはりアニメ関係者のトークも入れたりして続いている。回を重ねるごとに定着していって、売り切れの回も多くなりました。この「アニメスタイル〜」で新文芸坐を知ったというお客様も多くいらっしゃいます。今だから言えるんですが、最初の頃、私は失礼ながらアニメオタクの方々というのはアニメしか観ない層だろうと勝手に思っていたんですよ。ただ、この企画をやりはじめると、彼らは実写映画もとてもよく観ているし、かなりシネフィル的な感性の人もすごくいらして。「アニメスタイル〜」も最近は垣根をどんどん取っ払っていこうという感じでやっています。

――モーニングショー、レイトショーという枠も増設され、レイトショーでも「新文芸坐シネマテーク」といった定例化した企画が生まれました。

花俟 モーニングショー、レイトショーは基本は「1本立て」枠なんです。これを設けたことで、昼間のメインの番組が洋画でも朝夕は邦画を上映するとか、その逆とか、長尺の作品を上映したり、かなり幅広いプログラムを組めるようになりました。その分、日替わり上映のようにプログラムが複雑化しているので運営は大変なのですが……。 レイトショー枠で2014年にスタートした「新文芸坐シネマテーク」(5)はまさに、先ほどの上映できる作品が徐々に限られていくというところからの逆発想で、講師を務めていただいている映画批評家の大寺眞輔さんと……日本で今、どうしてたったこれだけしか映画が観られないんだという怒りを共有して、「日本ではなかなか観られない作品を持ってきて上映するっていう企画をやりましょう」とはじめたんです。それで日本で観られないアート系・作家系の作品の権利を直接購入して、我々で日本語字幕をつけ、大寺さんのアフタートーク込みで上映しています。この「シネマテーク」ではコロナ禍でオンライン映画塾という新たな展開もスタートさせました。お客様はいわゆるシネフィルの方が多いので、先ほどの「アニメスタイル〜」同様、この「シネマテーク」も新しい客層を広げてくれたと思っています。

映画館での鑑賞は「体験する」文化

――同じレイトショー枠では、B級ホラー映画なども積極的にかけていますね。

花俟 シネフィル系のお客様にも、オタク系のお客様にも「あの時、新文芸坐でこれを観た」という体験を残してもらいたいと思って、あれこれ考えています。個人的に印象に残っているのは、これはレイトではなくオールナイトでやったのですが、『溶解人間』(77/ウィリアム・サックス監督)が、上映できるということがわかって、とてもカルトかつレアな作品だし、一人でも多くの方に観ていただきたい。でも知る人ぞ知る作品だし、どう広めたらいいんだろうと。そこで調べていったら、どうやら『悪魔の毒々モンスター』(84/ロイド・カウフマン監督)と『吐きだめの悪魔』(86/ジム・ミューロー監督)が上映可能であると。さらに、かつてTVの映画劇場で火がついたスティーブ・マックイーンが若い時の『SF人喰いアメーバの恐怖』(6)(65/アービン・S・イヤワース・ジュニア監督)もかけられると。これはもうドロドロ尽くしだ!と思って「春の新生活応援企画!」と銘打ち、「ドロドロの人間関係にご用心!春のドロドロオールナイト」というタイトルをつけたんです。そしたら、意外なことにその打ち出し方がとてもウケて前売りで完売した。そのように、一見シネマテークと真逆のことをしているようですが、映画館で映画を観て楽しんでいただく体験はすべて同じで貴重だと思いますね。くだらない企画でも大切なんです。

――最初に、「名画座とは映画ファンを育ててくれる場所」と言いましたが、見事にそういうことを実践されている気がします。

花俟 いや、そう言っていただけるのはありがたいことですが、正直なところはやはり、今できる限りのことをして、「名画座」としての「新文芸坐」を守りたい。最初にお話しした通り、そこに尽きるんですけどね。

――最配信などで映画に触れる若い層も多くなる中で、新文芸坐さんの立ち位置としてはどういうスタンスでありたいと思っていますか。

花俟

これはわかっていただける方は大勢いらっしゃると信じていますけど、スクリーンで映画を観るということは、他に変えられない体験があるんです。ですから、いきなり配信で観るというのは作品にとっても、出会う観客にとっても、最良だとは思えません。もちろん選択の自由はあっていいんですがその体験の場を奪ってはいけない。その場を必死に守っていきたいと思っています。基本はそこですね。

例えば上映の後に生でトークショーを聞く体験。またオールナイト上映で寝てしまう体験、これも劇場体験だと思いますし。最近はコロナ禍で中止していますが応援上映とか絶叫上映とかも体験です。個の時代と言いますが、みんなで同じスクリーンを観るという体験を失ってはいけない。

そういうことは「文化の継承」だと私は思っているんです。そもそも映画とは時間を記録するものじゃないですか。古い日本映画を観ると顕著なんですが、いつも見ている街並が違う姿で映っている。もしくは前時代的なモラル、平気で女の人のお尻を触るとか、暴力をふるうとか、そういうことが映っていたりする。それが記録されている。それを観ることができる。それがいい悪いではなく、こういう時代があったという明らかな記録。これはある意味新鮮であったり、反面教師であったり、もしくは手本であったり。映画ってそういうものなんです。それを一人で部屋の中ではなく、ちゃんとみんなでスクリーンで観て共有してもらうのも、一つの大事な体験だと思います。

<リニューアル後の新文芸坐>

ロビーは高い天井を活かし、スッキリとしたデザインに変貌

ロビーは高い天井を活かし、スッキリとしたデザインに変貌革新と継続とで、名画座の強みを生かす

――さて、この4月15日にリニューアル・オープンとなったわけですが、リニューアル後の新文芸坐がどう変わったのか?についてお聞かせください。

花俟 まずは基本の上映システムですね。映写と音響のシステムを一新しました。映写に関しては、従来の35mmフィルム上映は維持しつつ、新たに4Kレーザーでの映写システムを導入し、往年の名作から最新の話題作までを最適な状態でお届けできる環境を整えました(なお、新文芸坐のリニューアルの詳細は、インタビュー本文後のリリース記事に、より詳しくまとめています)。

――4Kレーザーを導入された一方で、もはやシネコンからは失くなったフィルム映写機を維持し続けてくださっているのが非常にありがたい。

花俟 現在は映写機の部品が無くなってきていたり、修理も個人ベースの所有者の方に頼らねばならないなど困難な状況なんですが、名画座の生命線ともいえる旧作は35mmフィルムでしか上映できない作品が多くあるわけですし、なんと言ってもフィルムならではの質感を見ていただく数少ない機会というのは大事にしたい。ですから35mm上映はまだまだ可能な限りは続けていきます。

クリスティ社製の最新4K RGBレーザープロジェクター「CP4430-RGB」

クリスティ社製の最新4K RGBレーザープロジェクター「CP4430-RGB」――音響面はどう変わるのですか?

花俟 文芸坐の音はこれまでも映画ファンには好評をいただいてきたと自負していまして、だからこそ休館前の最後の上映も音響効果を最大限に活かした『マッドマックス 怒りのデス・ロード』だったんです。そこにさらに高いハードルを掲げて今回、カスタムスピーカーの設計・製作には(株)イースタンサウンドファクトリーさんと(株)ジーベックスさんのコラボを実現し、いろいろなプロの方々との協議も重ねてオリジナル音響システム『BUBGEI-PHONIC SOUND SYSTEM(ブンゲイ・フォニック・サウンド・システム)』というのを構築しました。同時にスクリーンもセバートソン社の「SAT-4K」というハイスペックスクリーンを導入しました。きめ細やかな映像を実現するだけでなく、このスクリーンは音の透過率も抜群に良いんです。また、シネコンからはほとんど失われてしまったスクリーンカーテンですが、これもこのご時世にあえて新調しました。ビスタサイズの常に剥き出しのスクリーンではなく、ちゃんとスクリーンサイズごとにバリマスクをかけて調整し、カーテンを開けて上映しますので、スコープサイズの時は一番大きなスクリーン感を味わっていただけると思います。

「ブンゲイ・フォニック・サウンド・システム」のロゴマーク

「ブンゲイ・フォニック・サウンド・システム」のロゴマーク――それも残していきたい貴重な映画館体験ですね。他にもリリース資料ではチケットシステムの変更について詳しく言及されていました。

花俟 チケットシステムは、今のニーズに合わせて変更しました。具体的には「自由席・入れ替えなし・当日券のみ」という従来の基本線を、これまではオールナイトや特別上映だけで実施していた「指定席・入れ替え制・前売券あり」に舵を切りました。これまで自由席&入れ替えなしで続けてきたのは、昭和からのスタイルとして、2本立てを肩肘張らず、気楽にゆったりと見ていただくためだったのですが、事前に席を確保するのが当たり前になった今、多くの方がそれを不便と感じるようになりました。新しい世代には敷居が高いと思う人出てきました。それともう一つは、現代の時間の使い方が細かくなっているということ。指定席にするなら、同じ「2本立て」上映でも朝に1本だけ観て、その日のうちなら、もう1本を観るのは他の用を済ませてからでもいいですよ、という視点を取り入れました。もちろん一本だけでも割引料金でご覧いただけます。

――同じ鑑賞日ならば、時間が離れていても指定席で「2本立て」が見られるというのは画期的なシステムですが、かなり思い切りましたね。

花俟 はい(笑)。対応する私たち自身ものすごく大変ですが、2本立てをどうにか残せないか、という気持ちが強いです。それでもふらっと映画館に来て自由席で見られるのがよかったのに!と頑なにおっしゃる方もいらっしゃいます。ですが、ここはどうかご理解いただきたい。今後営業を続けていくためにも新しいことにもチャレンジさせていただきたいです。

入場口にはマルチ決済にも対応できるAndroidキオスク端末を導入。障害者手帳アプリ「ミライロID」も使用できる

入場口にはマルチ決済にも対応できるAndroidキオスク端末を導入。障害者手帳アプリ「ミライロID」も使用できる――番組的にはいかがですか?

花俟 従来の新文芸坐の売りだった「2本立て」や「土曜夜のオールナイト」はしっかり維持していきます。その一方で「1本立てがいい」という若いお客様も見やすいように「モーニングショー」や「レイトショー」も充実させたプログラムを組んでいきます。「新文芸坐×アニメスタイル・セレクション」や「新文芸坐シネマテーク」などの人気企画はさらに充実させていきます。

――オールナイト興行は、当然、劇場側の労力は大変ですよね?

花俟 私自身、なんでこんなことをこの時代にやっているんだろう?と思うことがあるぐらい大変ですよ(笑)。でも、映画館で一晩過ごして朝まで映画を観ることの高揚感ってすごくあるじゃないですか。これをやり続けることによって、何かを得ている人、救われている人がいる訳で、それは映画業界に反映されていくんじゃないでしょうか。やっていない世界線にくらべたら、やっている世界線の方が豊かだと思うんです。そう信じて続けていきたいですね。

宮崎祐治さんデザインのオリジナルキャラクター「ぶんげいくん」のイラストは以前よりもバージョンが増え、さらに表情豊かに来場者を迎えてくれる

宮崎祐治さんデザインのオリジナルキャラクター「ぶんげいくん」のイラストは以前よりもバージョンが増え、さらに表情豊かに来場者を迎えてくれる――今回、リニューアル後の劇場を訪れて一番驚いたのは、ロビーが白を貴重にすごく明るく、オシャレな空間になりました。

花俟 新文芸坐の時のラウンジのトレードマークだった和田誠さん(「20世紀の名作イラスト」125点)のイラストコーナーはさらに印象的に際立たせつつ、ロビー全体としてはレイアウト・内装を大きく変更し、スッキリさせました。また場内には音楽などに連動させることもできるLED照明システムも完備しています。これによってライブイベントや企業プレゼン、ウェディングパーティーなどの会場として貸館もできるようにしたんです。時にはイベントスペースとして活用いただくことも、当館の収益性を高める上で大事だと判断してのことです。貸館ではないですが、さっそくリニューアル・オープン直後の4月から豊島区の協力で「劇場都市としま エンタメシアター in 新文芸坐」というイベントを開催し、その一環で「アニソンライブ」なども行いまして、新しい設備が力を発揮しています。

音楽などに合わせてLED照明が華やかに稼働。ライブイベントにも対応可能にした。

音楽などに合わせてLED照明が華やかに稼働。ライブイベントにも対応可能にした。 リニューアルお披露目の日はロビーを貸館仕様にし、オードブルなども並べ、ウェディングパーティなどもできることをアピールした。

リニューアルお披露目の日はロビーを貸館仕様にし、オードブルなども並べ、ウェディングパーティなどもできることをアピールした。――そういう地域との連携みたいなことも考えていらっしゃいますか?

花俟 「劇場都市としま」は豊島区がオタク文化の発信地になろうと力を入れていることで実現したもので、こういう発信は続けていけるといいと思っています。一方で、これまでずっと近隣の商店、飲食店などにチラシを置いていただいたり、ずっとそういう努力も積み重ねてきました。先ほど出たエスニック風チャーハンを出していたなんていうのも、そういう活動の中から実現したことなんです。ですが、そういった個店との連携は正直コロナでやりにくくなってしまいました。今後はまた徐々に考えていけるかもしれませんが。

――劇場同士の連携というのはどうでしょうか?

花俟 池袋の劇場同士というよりも、同じような課題を抱えている名画座やミニシアター同士のつながりが大きいです。どんどん情報交換しましょうよと言って、密にやっていますね。ちょっと面白い例としては、例えばシネマート新宿さんに宮森さんという個性的な社員の方がいらっしゃるんですが、オールナイトで「殺人鬼映画」の特集をやった時にふと気がついたら、これ全部シネマート新宿さんでやった映画だったなと。それで宮森さんに来ていただいて二人でトークをやりましたら結構話題になりました。そこで今度は私が新宿に乗り込んでいって逆襲(?)するみたいな、そういうプロレスのノリのようなトークイベントを実施して、お互いの客層にお互いの映画館のイメージを浸透させたいね、などと話しています。他の劇場さんともどんどん繋がっていきたいですね。それと2月から少しずつですがyoutubeに「新文芸坐」のチャンネルを作りまして、こちらでも発信を始めています。現在は「どうしてこの2本立てを組んだのか?」など上映プログラムに対するプラスアルファな情報を発信しています。人手がないのでなかなか更新できないですが、徐々にこのチャンネル内容も発展させていくつもりなので、是非注目していただきたいです。

――シネコンのような大手のチェーンでないからこそできる、いろいろな可能性にチャレンジしていくということですね。

花俟

シネコンはシネコンで、余計なものを削ぎ落とした末の「機能性」という良さがあるとは思うんです。実際私たちも、今回のリニューアルでは貸館なども考えて、ある程度シンプルさを追求しました。でも映画はエンタテインメントなので、映画館自体にもいろいろな遊びの要素が詰まっていないとつまらない。そういう部分は我々のような「名画座」の強みだと思いますので、これからもっと貪欲に追求していきたいと思います。

その一方で、相変わらず映画館経営は楽ではありません。コロナ禍で、そもそも日本の映画業界を守るシステムが諸外国と比較して遅れていることもわかってきて、多くの映画人が声を上げはじめています。あまり勝手なことは申せませんが、国もしっかりと考えて、今できる手を打っていただきたい。素晴らしい「名画座」という文化を守り続けて行くためには、いまが瀬戸際だということも理解していただきたいと思っています。

取材・文=佐々木淳

註釈

- 1 経営母体も変わった:池袋東口の映画館「人世坐」は1948年に作家の三角寛が開業。徳川夢声、吉川英治、井伏鱒二らが株主に名を連ね、名画座として池袋の映画文化を牽引した。「文芸坐」はその姉妹館の一つとして1956年に開館。松竹の封切館としてスタートしたが、1968年の人世坐の閉館後、名画座に転向。やがて一つの建物の中に「文芸坐」「文芸地下劇場」「文芸坐ル・ピリエ」の3館と映画・演劇関連書店「文芸坐しねぶてぃっく」を擁し、一時代を築いた。しかし1997年に設備の老朽化や観客の減少により閉館。文芸坐の土地はパチンコホールなどを経営するエンタテインメント企業(株)マルハンが買い取ったが、前経営者・三浦大四郎の「ぜひ映画館を継続してほしい」との希望もあり、マルハンの新事業として「新文芸坐」が2000年12月に開館。今回は開館後、初のリニューアルとなる。

- 2 『復活の日』:ウイルスによるパンデミックを題材にした小松左京の同名SF小説を角川春樹事務所・TBSが映画化した1980年製作の超大作。監督は深作欣二。当時の邦画としては画期的な、ハリウッドスターも加えた豪華キャスト、世界ロケーション、破格の製作費が話題となった。

- 3 『ロッキー・ホラー・ショー』:舞台劇を映画化したジム・シャーマン監督の1975年製作のロックミュージカル・ホラー。その奇抜な内容もあって、アメリカでは本作をオールナイト興行で、観客が映画に登場する小道具などを各自持ち寄ってパーティ形式で鑑賞するスタイルが流行り、その上映スタイルは日本にも上陸した。

- 4「新文芸坐×アニメスタイル・セレクション」:雑誌「アニメスタイル 」の編集長小黒祐一郎をホストに2010年から行われている新文芸坐のオールナイト企画。毎回、アニメ業界のニッチなテーマを設定、深掘りし、関連作を上映。さらに演出家、脚本家、アニメーター、声優などをゲストにトークを繰り広げており、2022年5月21日のテーマ「押井守映画祭」(ゲスト:押井守)で135回目を数えた。

- 5 「新文芸坐シネマテーク」:新文芸坐スタッフと映画批評家である大寺眞輔がコラボレーション・ユニットとして運営し、主にレイトショー枠で不定期に開催しているシネクラブ企画。映画業界の経済原則から日本ではほとんど上映されないままの作家・作品を紹介、批評を展開する場として多くのファンを獲得している。2014年9月のアブデラティフ・ケシシュ特集をvol.1として始まり、2022年5月クロード・シャブロル特集第4弾でvol.36を数えた。

これまでの開催記録 http://indietokyo.com/?page_id=14

詳細は、新文芸坐シネマテーク https://www.facebook.com/bungeicinema - 6『SF人喰いアメーバの恐怖』:スティーブ・マックイーンが無名時代に主演した1958年製作の低予算B級SFホラー。日本ではマックイーンがスターとなった後の1965年に『マックイーンの絶対の危機(ピンチ)』の邦題で公開されたがあまりヒットせず、1972年に『SF~』のタイトルでTV放映(「水曜ロードショー」)された時の方が話題となった。原題は『The Blob』で、1988年にリメイク版『ブロブ/宇宙からの不明物体』も公開された。

「新文芸坐」リニューアルの概要(新文芸坐のリリースより)

●一新された映写・音響システムで最高の劇場体験を

リニューアルに伴い映写音響システムが一新。従来の35mmフィルム上映に加え、国内名画座では初となる4K レーザーでの上映も可能となり、往年の名作から最新の話題作までを最高・最適な状態でお届けします。さらに独自の音響システム『BUNGEI-PHONIC SOUND SYSTEM (ブンゲイ・フォニック・サウンド・システム)』の導入により、これまでもご好評いただいていた「新文芸坐の音」 がさらに進化し客席を包み込みます。

●名画座の灯を消さずに新たな取り組みを

新文芸坐のトレードマークともいえる「2本立て上映」、毎週土曜日の「オールナイト上映」は継続。 1本立てのレイトショーやモーニングショーも用いて様々な映画の楽しさをお届けします。さらにトキワ荘から始まり漫画・アニメ・特撮・コスプレなどのサブカルチャー文化と縁が深い豊島区協力のもと、 「劇場都市としまエンタメシアター in 新文芸坐」も始動。ゲストトークやアニソンライブなどで映画ファン以外の方にも劇場体験をお届けします。

●「2本立て」 に対応したチケット予約システム

時代のニーズに対応し、「2本立て」の鑑賞方法・チケットシステムも大きく進化。これまでの「自由席・入替なし・当日券のみ」から、オンライン窓口で購入可能の「指定席・入替制・前売券あり」とします。さらに2本の作品それぞれが「当日のどの回を選んでもOK(続けて見なくてもOK)」 となります。これにより、混雑状況が分からない、せっかく来たのに満席で入場できない、早めに行って並んで待つ、などというこれまでの不満が解消されるだけでなく、朝1本見てから用事を済ませて夜にもう1本を見る、などというライフスタイルに合わせた鑑賞方法が可能になります。また1本だけを割引鑑賞料金でご覧いただけるようにもなりました。

※1本立て、オールナイト上映、特別上映のチケットシステムは従来通り。

●イベントスペースとしてのご提案

今回のリニューアルではロビーのレイアウト・内装を大幅に変更し、新たなイメージで汎用性を持たせました。これにより多様な貸館に対応することが可能です。個人・団体の上映会はもちろん、新規導入された演出照明を用いたライブ、スクリーンを利用したプレゼンや企業総会、ウェディングや打ち上げのパーティーなどにもご利用いただけます。

■映写音響システム

<4K レーザープロジェクター導入>

クリスティ社製の最新4K RGBレーザープロジェクター「CP4430-RGB」 を導入。赤色・緑色・青色、それぞれのピュアRGBレーザー光源により、ハイコントラストかつ広色域の映像表現が可能になります。当館ではこれまでは4K作品は2Kにダウンコンバートした状態で上映せざるを得ませんでした。今後は4K素材が持つ圧倒的な情報量をそのままスクリーンに再現し、鮮烈な映像をお楽しみいただけます。UHD-BD などの4K 素材も対応可能です。

<35mmフィルム上映も継続>

従来通り35mmフィルムの映写も行います。映画誕生以来の規格である35mmフィルム。そのフィルムだけが持つ諧調豊かな映像を今後もできうる限り上映していきます。

<新たなハイスペックスクリーンの導入>

セバートソン社製のパーフォレーション (穴) のないスクリーン「SAT-4K」を導入。 音の透過率が良く、きめ細やかな映像を実現します。

<新文芸坐独自の音響システム『BUNGEI-PHONIC SOUND SYSTEM』導入>

今回のリニューアルにあたりオリジナル音響システム 『BUNGEI-PHONIC SOUND SYSTEM (プンゲイ・フォニック・サウンド・システム)』を導入。カスタムスピーカーの設計・製作は国内有数のホールや大手映画館チェーンのフラッグシップシアターに納入実績を持つ(株) イースタンサウンドファクトリーと、当館の映写音響設備のインストーラーである (株) ジーベックスのコラボレーションによる最新スピーカーシステムです。このカスタムスピーカーを QSC 社の最新プロセッサーQ-SYS 及び専用のネットワークアンプでドライブすることによりトータルで新たな音響を創り出します。

メインスピーカーには大型4ウェイシステムを採用。中高域には同軸型ドライバーを搭載した大型ホーンを選定し、メインスピーカーの中低域と低域、更にサラウンドスピーカーのドライバー口径をすべて15インチに統一しました。これにより音のつながりが良くなり、劇場全体を包み込むような一体感を創り出します。加えてリニューアル前に稼働していたサブウーファー(EAW SB284C) 以上の圧倒的な低音再生を実現するため、1台当たり 18インチドライバー2本を搭載した強力なサブウーファーを4台設置します。

デジタル上映時は最大 7.1ch まで対応。5.1ch時もバックサラウンドから音が出るので豊かな音場感を得られます。 フィルム上映時はドルビーSRD-EX (6.1ch) まで上映可能です。

■メインスピーカー

大型4ウェイスピーカー ×3台

HF HMF 1.4インチ(スロート径) 同軸型コンプレッションドライバー ×1

LMF:15インチコーン型ドライバーx2

LF:15インチコーン型ドライバーx2

中高域:同軸型リングラジエーターによるコンプレッションドライバーを搭載した大型ホーンを選定。大型ホーンならではの音の張り出しと浸透力の高さを発揮します。

中低域:映画の音にとって重要度が高いのが台詞。人の声の多くの帯域を担う 域には15インチドライバー2本を搭載し、豊かな声を響かせます。

低域:中低域とのつながりもよい強力な15インチドライバーを2本搭載し、音の土台をパワフルかつ堅固に支えます。

■サラウンドスピーカー

大型同軸2ウェイシステム 12台

HF:2インチコンプレッションドライバー ×1

LF:15インチコーン型ドライバー ×1

現在導入例の少ない大型の15インチ径の同軸ドライバーを採用。 ドライバー口径の大型化により低音再生能力が増し充実した音場空間を創出します。

■サブウーファー

18インチコーン型ドライバー×24台

強力な18インチドライバーを2本搭載したスピーカーシステムを4台導入。単体でも強力なサブウーファーを4台設置することにより、圧倒的な音圧の低音が体感できます。

※『BUNGEI-PHONIC SOUND SYSTEM (ブンゲイ・フォニック・サウンド・システム)』命名の由来

トーキー映画の開発に先鞭をつけたウエスタン・エレクトリック社が1936年に発表した 『ミラフォニックサウンドシステム』に敬意を表し、交響曲のように豊かな新文芸坐オリジナルのトーキーサウンドを奏でていく、という想いが込められています。

名画座アンケートコロナ禍をへて、より心地よい映画空間へ

Chapter2の新文芸坐へのインタビューでも語られたように、2020年春以降のコロナ・ウイルス感染防止対策下でのこの2年間は、全ての映画ファンにとって、当たり前のはずの日常が当たり前ではなくなった日々だった。映画館経営も(特に規模の小さいミニシアターや名画座ほど)苦境に立たされ、数々のエイドが立ち上げられたりもした。一方で、国の映画業界を支える助成システムが極めて脆弱であることも明らかになったといえるだろう。

さて、それから2年が経過し、今、全国の名画座も、コロナ前では考えられないほど慎重な感染防止策を継続しながら、次第に平常運転に近いかたちを取り戻しつつある。映画館でクラスターが起きたという報道は一例もない。だが、それより以前に心の「安心」が失われてはいけないことを、経営する側が何よりもわかっているからである。

また一見すると、以前の姿に戻っただけのように見えるかもしれないが、各劇場はこの2年間の教訓を経て、新たな予約システムや顧客サービス、収益性を高めるためのアイデア、プログラム編成への積極的なチャレンジなどなど、個々に様々な取り組みを始めていた。

全国の名画座(ミニシアター兼名画座も含む)はこの2年間をどのように過ごし、いま何を感じているのか?

本誌では以下のような設問でアンケートを実施した。

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

- 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

- 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

- 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

- 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

アンケートにお答えいただいた名画座は以下の通りである。なお各館ともに大変ユニークなホームページを展開しているので、劇場についての詳細、および最新情報はぜひとも以下に示した各館のサイトをご覧いただきたい。

(ご協力いただいた各館の関係者様に心より感謝を申し上げます)

高田世界館(新潟)

ホームページ:http://takadasekaikan.com

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

配信が先行したり同時になったりすることはもはや仕方がないことだと思います。コロナ禍以前も以後も、映画館の立ち位置が不安定であることは変わりがないので、その価値の固有性を見つめつつ、映画館にできることをやっております。スクリーン体験もその一つですが、他にも地域において話題を作ること(そしてその中心に映画館があること)など、小さなサークルに自閉せずにいることが地方においては大事だと思っています。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

コロナ禍前は地域の行き来がしやすかったという前提があったため、県外からの誘客が見込めるようなエッジの効いた企画(応援上映などのイベント上映、オールナイト上映など)を組むなどしておりました。SNS上の反応も含め、それらは概ね好評でした。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

コロナ禍が始まった当初はプログラムの工夫などで動員数も落ちずに済んでいた時期もありましたが(その後も作品によってはコロナ禍に関わらず盛況なこともありました)、2年間を通じて見ると徐々に客層が削られていった印象です。常連さんも未だ戻ってきていないというのもありますし、加えて、単純に2年が経ってシニア層のお客様がお年を召されて来られなくなったということもございます。 そのあたり、今後若い方々をどう巻き込んでいくかが重要になってきていると感じています。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

コロナ禍の場面場面で状況が違うので何が正解だったか結局のところわからないのですが、下記のような工夫(一例)をしました。でも一貫性はないと思います。

・地域外からの来場が見込めないため、映画ファン向けのプログラムではなく、より一般に広まりやすいような作品を集めるように心がけた(例えば美術系のドキュメンタリーなど)。

・そもそも映画館に足を運ぶ層が減っているため、一般層に向けるのではなく、大入りはしなくても手堅く集客するために映画ファン向けのややコアな作品やターゲット層が明確なドキュメンタリー映画などを編成した。

・夜の来場者が減ったため、日中の上映に諸々の重心を移した。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

引き続き予断を許さない状況だと思います。少なくともまだ以前の状況には戻っていないですし、今後も戻らないかもしれないかもと思っています。これがデフォルトだと思って、新たな顧客の獲得など、目線を変えていくしかないのかなと。

リモートが手軽になったので、地方にありながらトークイベントも組みやすくなったので、意識的に組むようにしています。通常の営業をしながらだとなかなか難しいのですが、映画館が言論を醸成していくプラットフォームになれればいいなと思っています。

深谷シネマ(埼玉)

ホームページ:http://fukayacinema.jp

外観

外観 内観

内観

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

当館は2002年7月27日に深谷TMO事業(まちづくり組織)の一環で旧さくら銀行を改装してオープン。金庫室を映写室にした街の映画館でした。しかし区画整理事業で移転となり、2010年に近くにあった旧七ツ梅酒造の酒蔵を改装してリニューアルオープンしました。運営は認定NPO法人で4人の有給スタッフと市民ボランティアで運営しています。

~当劇場は、ミニシアターと名画座を兼ね備えた「街の映画館」です。~

・来場者から「アンケート」をとり、多様な映画の作品選定に反映させている。

・NPO法人として行政や会議所や地元商店街や他団体との協働を大切にしている。

・市民のボランティア参加と寄附(賛助会員制度あり)による支援で助かっている。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

・コロナ禍以前は、何とかスタッフ4人の人件費も払え、決算もギリギリの黒字でした。

・「アンケート」をいただき、皆さんが見たい映画を上映しています。

・気楽に来られる「街の映画館」として、大変喜ばれています。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

・1年目は休館もあり大変でした。国の補助金も申請し、一番の助けとなったのは「ミニシアター・エイド基金」からの支援金でした。これで何とか事業継続をすることができました。

・2年度目は国からの大きな支援がない中で上映を続けてきました。認定NPO法人ということもあり、定期的な寄附が事業の下支えとなってくれています。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

顕在化した点は、コロナのような緊急事態の時の支援がないと、当NPO法人の経営状況ではギリギリの黒字ですので、即赤字となり人件費がショートしてしまいます。国のミニシアターへの支援の仕組みづくりと地元自治体での支援の仕組みづくりを求める取り組みが急務だと実感しています。

(例:そのために自治体が独自に「街の映画館」を街と市民に必要な文化施設と認知して必要な支援の検討を求めるときだと思います。)

・工夫した点は、『上映作品』を増やし新たなお客様層を開拓するようにつとめました。

・オリジナルグッズ(トートバック)を制作・販売し、新たな応援ツールにさせていただいています。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

・以前と比べると(『上映作品』にもよりますが)おおよそ3割ほどの収入減となっています。

・高齢者のお客様がまだ戻ってきていません。経営的には厳しい状況です。

・お客様にはオリジナル「トートバック」の紹介を行うなどして、映画館維持への応援をお願いしております。

目黒シネマ(東京)

ホームページ:http://www.okura-movie.co.jp/meguro_cinema/now_showing.html

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

コロナ禍以前と変わりなく、街の小さな映画館として親しみやすい場所であり続けることを大切にしております。当館のスタッフが描いたイラスト入りの番組表や5ポイント貯まると次回無料になるポイントカードは、また来ていただきたいという願いを込めてお配りしております。配信がこれほどの力を持つ中、それでも映画館に足を運んでくださるお客様は、私たちにとってかけがえのない宝です。ご来館されたお客様が映画館という場所で過ごす時間を心地よいと感じてくださったなら、これに勝る喜びはありません。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

劇場ロビーを使用しての展示には特に力を入れていました。予算上の都合もありますがなるべくスタッフの手づくりで、劇中に出てくるモチーフやキャラクターなどの造形物や、記念に押していただける消しゴムはんこなどを作成し、お客様により深く作品の世界に浸っていただけるように工夫をしておりました。ご来場いただいたお客様にはもちろん、SNS上では遠方でご来場が難しいお客様からも多くの反響をいただき、当館の情報を拡散していただくきっかけにもなっていたと思います。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

・2020年の2月頃から顕著にお客様が減り始め、そんな中でも通常営業をしておりましたが、緊急事態宣言に伴い休業、6月の営業再開後の1カ月は場内の人の滞留を避けるため従来の2本立てを取りやめ1本立てで営業をしておりました。その後、2本上映ごとの完全入替制での上映に切り替え、現在ではコロナ禍前とほぼ同様の2本立て営業に戻しております。休憩時の一時外出を可能にする、場内でのお食事禁止、入替ごとのアルコール消毒など、いまだに試行錯誤と対策をしながら営業を続けております。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

大きな変更点は、オリジナルグッズの通販を開始したことと、イベント上映などのインターネット予約システムを導入したことの2点です。

2019年からTシャツなどのオリジナルグッズを発売し、劇場のみで販売をしていたのですが、休業中の時間を利用してインターネットのサイトからも購入ができるように環境を整えました。

コロナ禍以前はトークイベント付きなどの特別上映のチケットも劇場窓口のみでの販売でしたが、お座席確保の上安心してご来場いただけるようインターネット予約システムを導入し、イベント付きなどの特別上映はオンラインでのご予約が可能になりました。(通常の2本立て上映はインターネット予約非対応です。) - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

一番落ち込んだ時期と比べますとお客様の数も収益も緩やかに増加傾向にありますが、コロナ禍以前と比べますとかなり厳しいと言わざるを得ない状況です。まだまだ試行錯誤の段階ですが、通常の2本立て上映に加えてレイトショーやモーニングショーで1本立ての上映をしたり、今までは1週間ごとに上映作品を区切っておりましたが、今後は1週間の枠にとらわれずにどんどん上映作品の数とバリエーションを増やしていけたらと考えております。日程などは以前より複雑になるかもしれませんが、可能な限り早めに上映日程を決めまして劇場のSNSやHPでお知らせしていきますので、チェックしてご来場いただけますと幸甚でございます。

早稲田松竹(東京)

ホームページ:http://wasedashochiku.co.jp

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

思い、という点では以前と変わった点はございません。素晴らしい映画をお客様にお届けしたい、という思いです。可能な限り良い環境で、リーズナブルに映画をご鑑賞いただきたいと常に考えております。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

2本立てですので、ご入場いただきました当日内でしたら入退場可能というシステムがございました。 例えば、初回をご鑑賞いただきました後、最終回に劇場へ戻り鑑賞できるといったものです。その間に、授業に出席したり、用事を済ませていただける、というシステムでした。時間を有効に使えると、ご好評をいただいておりました。現在は、感染症対策もあり、各回指定席としておりますため、行っておりません。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

2020年2月28日より、5月31日まで休館いたしました。休館明けは全席数の約30%、55席に減らし、営業いたしました。その後席数を増やし、現在では約70%の110席にて営業中です。感染症対策に関しましては、営業再開時と同様の対策を継続しております。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

直接的に収益につながるグッズの販売、貸館等は行っておりません。 お客様に安心して映画を鑑賞できると感じていただき、劇場へ足を運んでいただくために、感染症対策をしっかり行い、座席数を減らして営業を行っていることが、努力といえるかもしれません。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

ゴールデンウィークには、年齢を問わず多くのお客様にご来場いただきました。ですが以前と同じ、というところにはまだ戻っていません。 これからも安全に映画をお楽しみいただけるよう、感染症対策を継続してまいります。 お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願いいたします。

キネカ大森(東京)

ホームページ:https://ttcg.jp/cineka_omori/

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

ファミリー映画のロードショー、名画座、人気作品の順次公開の3本柱で作品を用意しております。

近隣にお住いの方が多く利用されており、ご来場頻度も高いのでいつ来ても名画に出会える豊富な作品展開を心掛けております。また、特集上映企画を恒例行事としており、コアなお客様にも多くご利用いただいております。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

2018年7月にロビーの改装工事を行い、待合スペースを設けました。上映前に劇場でお過ごしになる方が多く、“映画ファンの憩いの場”としてアットホームな空間をコロナ以降も大切にしております。

改装に合わせてそれまでになかった飲食売店を新設し、その場で購入できる利便性が高まったことで、多くのお客様にご利用いただいております。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

コロナ以前の賑わいは戻っておらず、厳しい状況が続いております。配信サービスの手軽さが顕著になった今、映画館で映画を観るということの体験価値の提供が必要だと再認識しております。多様な上映作品と快適な鑑賞環境を第一に努めておりますので皆様のご来場をスタッフ一同お待ちしております。

下高井戸シネマ(東京)

ホームページ:http://www.shimotakaidocinema.com

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

地元の方が気軽にお越しいただける地域の映画館でありたいと思っていますが、地元の方以外にもいらしていただきたいです。そして、シネコンとは異なった多種多様な作品との出会いの場としてあり続けたいです。

昨今では配信で手軽に映画を観ることができますが、それは劇場体験とは全く別ものだと思っています(PCやTVとは違う大きなスクリーンと映画館ならではの音響。外界と完全にシャットダウンされ、映画に没入できる一方で、他の観客とはゆるく繋がる空間)。だからこそ、すでにDVDや配信で見られる作品であっても、劇場で観たいとたくさんのお客様にお越しいただけているのだと思います。

お客様にとってよりよい映画体験を提供し、より居心地の良い映画館となるよう常に心がけています。具体的には、特別目新しいことではありませんが館内の掃除を徹底する、スタッフが生き生きと働いている映画館であるよう心がけています。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

2020年2月

コロナの影響で目に見えてお客様が減少。危機感を持ち、独自でクラウドファンディングを立ち上げ、1000人以上の方から、580万円のご支援いただきました。

2020年4月

政府の緊急事態宣言を受け、約2ヶ月の休館。休館中の都からの補償は十分なものではありませんでしたが、独自のクラウドファンディングやミニシアターエイド基金、当館でドキュメンタリー映画を上映されている配給の飯田光代さんによる支援など方々からご支援いただき、乗り越えることができました。しかし、6月の営業再開後も客足はそう簡単には戻らず、また客席を半分にしての営業であったため苦しい状況でした。2020年,21年は、感染者数に反比例して動員が落ち、経営が安定しませんでした。

2021年7月

当館のスタッフに感染者がでたため、約2週間休館。この休業には、当然国や都からの支援はありませんでしたので、厳しい状況でした。

2年間のコロナでは、経営状況も厳しかったですが、それ以上に、精神的に疲弊しました。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

問題ではないですが、配信が増えても、外出が制限されても、映画館で映画を観たいと思っておられる方がたくさんいらっしゃるということを実感した数年でした。収益上の努力としては、店頭とオンラインでグッズの販売を始めたりしました。この数年で配信やオンラインコンテンツが爆発的に増えましたが、当館はあくまでもリアルな体験の場としての価値を提供し続けたいと考えています。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

2022年5月は、コロナ以前の収益には満たなかったですが、作品によっても動員は変わってくるので、それが全てコロナが原因だとは言い切れません。 公開から少し経った映画から、100年前の映画まで、時代・ジャンル・国を問わず幅広く良作を上映していますので、色々な作品に出会うことができます。当館は予約制ではないので、気軽にお越しいただければと思います。当館が、素晴らしい映画と出会うきっかけとなれば幸いです。

シネマ ノヴェチェント(神奈川)

ホームページ:http://cinema1900.wix.com/home/

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

実も蓋もない回答で申し訳ありませんが、好きだからやっているだけで、誰かのため、あるいは文化活動のためなどの大義はありません。社会情勢や時代が変わってもそれは同じです。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

当館の顧客の多くはジャンル映画の特化したファンなので、そういう方々の琴線に触れるような上映作品、イベント開催を心掛けていました。なので、足を運ばれる方々にはおおむねご満足いただいているのではと勝手に思っています。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

はっきり言って給付金や助成金のおかげで乗り切ることが出来た2年間でした。経営的には定員数を絞ったり、イベントが思うように開催出来ず、収益減は今も尾を引きずっています。ただ、コロナ対策は出来る限りのことをしたつもりですし、その点はお客様からも評価されていると思います。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

コロナ対策を徹底するため、出入口のほとんどを常に開放状態、アクリル板の設置も固定化しているせいで、以前以上にお客様にとって敷居が高くなってしまったように思えます。とりあえず、コロナ禍前の通常営業に戻ることが目先の目標です。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

まだまだ攻めのプログラム編成に戻し切れていないと感じています。そのストレスを秋以降にぶつけていくつもりです。たぶん、当館独自の上映作品やイベントが目白押しになると思いますのでご期待下さい。

大須シネマ(愛知)

ホームページ:http://www.osucinema.com/index.html

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

新作上映館さんとはプログラムが違いますが、上映テーマを独自に考え、他では見られない組み合わせで知らなかった映画も知って・観て貰えるよう編成を考えています。 「古い映画ばかり」「配信で観られるから必要ない」という声も耳にしますが、観たことが無い映画は必ずあると思います。もう一度スクリーンで観て欲しい映画があります。 そして、作品をベストな状況で観るには、映画館のスクリーンと音響、映画にだけ集中する空間が必要だと感じます。映画を映画館から届けたいと思っています。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

2019 年3月末に開館し、2020年2月頃閉館。2020年7月に現在の運営会社に変わり翌月から再スタートしました。最初の運営団体時も現スタッフは開館準備から関わっておりましたが、新設館で何もかもが手探り。工夫をしたり反響への対応ができる状況ではありませんでした。ただ、失敗があってもお客様からは励ましの声をいただき、映画ファンの皆様の温かさに気持ちが救われたことが忘れられません。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

・コロナ禍で再オープンでしたので、初っ端から集客に苦しみましたし、今も継続して厳しい状況です。 コロナ禍前より貸館も行っていますが、「まん延防止」などが発令されるとキャンセルが続きました。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

上映と上映の間に座席消毒する時間を設けるため、映画の本数・上映時間(尺)を考慮し編成しています。またロビーに物販コーナーを作り、中古パンフレット販売なども開始しています。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

上述の通り、2019 年3 月末開館なのでコロナ以前との比較は難しいです。 近隣ですら存在が知られていない、知名度の無い映画館ですが、二番館ならではの懐かしい映画、名古屋の中でもサブカル色の強い商店街にある映画館ですのでアニメーション映画やカルト映画も定期的に上映しています。興味のある方も、未体験の方にもお越しいただきたいです。

パルシネマしんこうえん(兵庫)

ホームページ:http://palcinema.net

外観

外観 ロビー

ロビー

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

現在、様々な方法で映画を観ることができます。最も集中して映画を受け止め、感じることができる場所、それが映画館だと思います。殆どの映画製作者はお客様にスクリーンで観てもらう前提で作っているはずですので、作品に対するメッセージのより多くを受け止めやすい場所かと思います。音楽ライブや演劇を現地に行くかTVで観るかというのに似ているかもしれません。どれが正解不正解などはないと思いますが、最も映画を楽しめる場所という認識で毎日お客さまをお迎えしています。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

当館では通常となる2本立て上映も、2作品の組み合わせにこだわりをもってラインナップしておりました。「目当てにしていた作品じゃない方も予想外に面白く新たな映画の発見になる」という2本立てならではの楽しみ方は好評頂いておりました。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

他劇場さんと同じでお客様が激減し、今も例年の60%ほどに留まっています。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

通常の2本立て上映とは別に、朝イチのモーニングショーをはじめて、上映作品の数を増やしました。お客様にも好評で継続していく予定です。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

このGWは2021年と比べると動員はそれなりではあリましたが、コロナ以前のGWとは、まだ比べるまでもない結果です。2本立てやモーニングショーをはじめ、オールナイト上映やピアノ伴奏上映、映画お茶会など、様々な映画館での映画の楽しみ方を今後も打ち出していきますのでぜひ遊びにいらして下さい。

福井メトロ劇場(福井)

ホームページ:https://fukuimetro.jp

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

映画は観客が鑑賞してなりたつ芸術作品。そして家庭では味わえない映画館で鑑賞する醍醐味があります。古今東西の多様な作品をより多くの人の目に触れる、観てもらえる機会を提供していきたいと思っています。そして、スクリーンで映画を観ることの素晴らしさを感じていただこうと、作品の理解を深めてもらえるような舞台挨拶や講演会などのイベント、特集上映を企画しながら経営しています。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

市民参加型の劇場、地元に根差し地域活性化の一つの核となるような劇場を目指し様々な取り組みを行っています。最も古い取り組みが上映作品のアンケートとメトロシネマノートです。アンケートは、劇場ロビーに現在上映可能な作品(上映候補作)のチラシを掲出し、劇場を訪れたお客様に観たい作品を投票してもらいます。来場されたお客さまが自由に感想等を記入できるメトロシネマノートをロビーに置き、自由な意見交換の場の役割を担ってもらっています。この取り組みは40年近く20冊を超える冊数になります、SNSの活用が活発な今でも、来場者の交流の場として親しまれています。

近年は、映画製作者、出演者、有識者の舞台挨拶や講演会、トークショーを積極的に月1回程度のペースで行っています。作品の理解を深めてもらうだけでなく、登壇者と来場者、来場者同士の交流の場を意識し、なかなか福井では体験できない機会をお客様に提供しようとしています。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

緊急事態の発出や県の休業要請もあり、高齢者を中心とする映画ファンが映画館に足を運ぶ気運自体がなくなってしまったという印象だった2020年。21年は映画館に人が戻り始めたという報道もありましたが、ミニシアターのメイン層だった団塊の世代はまだ戻り切っていません。特に、ハードユーザー層の周辺の映画ファン、知識層の戻りが鈍いのが気になっております。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

一番懸念していたのはコロナ禍で自宅にいることで自宅で映画を鑑賞することに慣れたお客様が戻ってくるか、という点でした。あらためて映画館の存在意義を考えたときに、私たちが出した答えは、映画は映画館で観ることを前提に作られており、そして、その魅力を余すところなく届けたい、という点でした。そこで、コロナ禍のなか、敢えて音響設備を刷新するという試みを行いました。

クラウドファンディングで募り、お客様に意義を問い、400名以上、400万円近い賛同を得ることができました。

力を入れていた舞台挨拶等のイベントも本格的に実施することが困難な場合が多かったため、リモートでの舞台挨拶も行えるようにしました。しかし、交流の場としては本質的な魅力が劣るため十分な成果はあげられていないと感じています。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

客足は戻りつつありますが、まだまだコロナ以前には及ばない感触です。特に、メイン客層のシニア層は足が遠のいており、苦しい状況は続いています。

しかし、徐々にイベントも再稼働し、以前の活気ある劇場を取り戻したいと思いますので、どうぞ劇場で、スクリーンで作品を観てください。ご来場お待ちしております。

小倉昭和館(福岡)

ホームページ:http://kokura-showakan.com

外観

外観 場内

場内

- 1. 配信なども増えている現在の状況下で、どのような思いで名画座(ミニシアター兼名画座)を経営されておられますか?

創業83年、地元の皆さまに愛され育てて頂いている映画館として、映画を観る場所としての存在だけでなく、居心地の良い身近な場所として、あり続けたいと思っております。当館ならではの上映ラインナップを待って下さるお客様の笑顔を励みに、「映画の街・北九州」にある福岡県内に現存する最古の映画館として、古き良きものを守りながらも、常に新しいことに挑んでいます。 - 2. コロナ禍以前(2019年ごろ)運営上工夫されていた点や、お客様からの反響はいかがでしたか?

出演俳優、同一監督作品、テーマ性など、繋がりのある2本立て上映を行っております。お客様からは「2本観ることで、より理解が深まった」「昭和館らしい組み合わせ」などのお声を頂いており、また「自分ならこの組み合わせにする」など、お客様からご提案頂くこともしばしばあり、それを採用させて頂くこともあります。

その他には映画+αのお楽しみを念頭に営業を行っております。元芝居小屋の名残であるスクリーン前の舞台を利用し、監督や原作者、俳優や文化人をお招きしてのトークショウやダンスイベント、演奏会といった催しなどの定期的なイベントを開催する他、商品の限定販売や、近隣の美術館・文学館などの各施設が開催するイベントに沿った映画上映も行っております。 - 3. コロナ禍のこの2年間の経緯はどうだったでしょうか。

初めて緊急事態宣言が発令された際には、1カ月程度の休館期間を設けさせて頂きました。その後も数度の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されましたが、客席数の制限を行い、可能な限り終了が20時以降にならぬように留意し、営業を続け、現在もその対策は行っております。宣言・措置発令の際には、来場者数の著しい落ち込みやイベント開催の自粛により、厳しい状況でありましたが、再開時から販売開始致しました半年間観放題のシネマパスポートや、新たに設置したテーブル付きソファのペアシート、そしてお客様や関係者様からのあたたかいご支援や応援を頂戴致しまして、コロナ禍の中でも何とか営業を続けております。 - 4. コロナ禍で顕在化した問題、さらにコロナ禍をへて、運営上、変えられた点や新たに収益上努力された点はありますか?

基本はフラット料金での契約の為、来場者数が極端に少ない場合、【映画料>興行収入】に陥ってしまう可能性が現実味を帯びました。その為、前記致しましたシネマパスポートの販売を連続的に行い、作品や時期に左右されない収入の確保を図りました。

また売店商品に関しましては、再開後から新たにお土産用に販売していたコーヒー豆を使用し、以前より要望を頂いておりました【淹れたてコーヒーの販売】を開始致しました。

その他、当館開催のイベントだけでなく、貸館として使用して頂けるように広報も以前に比べ積極的に行うように致しました。 - 5. 2022年5月の状況はコロナ以前と比べて、いかがでしょうか? また今後に向けて、映画ファンにひとことお願いします。

来場者数がコロナ以前に比べ完全に回復したとは言えないものの、ある一定までは回復してきた印象です。しかしながら市外や遠方からのお客様は依然として少ない状況は続いております。

今後は35mm映写機での上映など、ある種の新鮮さ、ある種の懐かしさを感じて頂きつつ、”小倉昭和館”らしい上映を行って参ります。

またイベントの頻度を以前と同程度に戻しつつ、北九州市内唯一の単館系既存映画館として同市のフィルムコミッションと連携を取り合い、より身近でよりお楽しみ頂けるイベントや取り組みを行っていこうと思っております。

また、動員数が改善しつつあるこの機にさらに幅広い客層にアピールするために、モーニングショーやレイトショーなどの枠を増やして上映作品を増やしたり、リモートの活用で、地方館においても積極的に舞台挨拶などを実施し、ひいてはコロナが落ち着きつつある現状では、コロナ以前にもまして幅広いイベント上映の可能性を模索している状況など、各劇場の積極的な取り組みが目立つ。

そしてその気持ちを支えているのが、ほかならぬ各名画座スタッフの「映画の作り手と映画の受け手を自分たちが繋いでいるという熱い想い」にあることは、これらアンケートの文面からひしひしと感じていただけたであろう。

名画座には、その劇場、その劇場の独特な空気がある。これを機に、これまでは縁のなかった地方の名画座に足を向けて、その劇場の空気を味わってみるのもいいかもしれない。

各名画座が個性的な創意にあふれた映画鑑賞空間として、今一度見直され、再び活気を呈すのは、もうすぐそこまできているような気がする。

今こそ、全国の名画座に行こう!

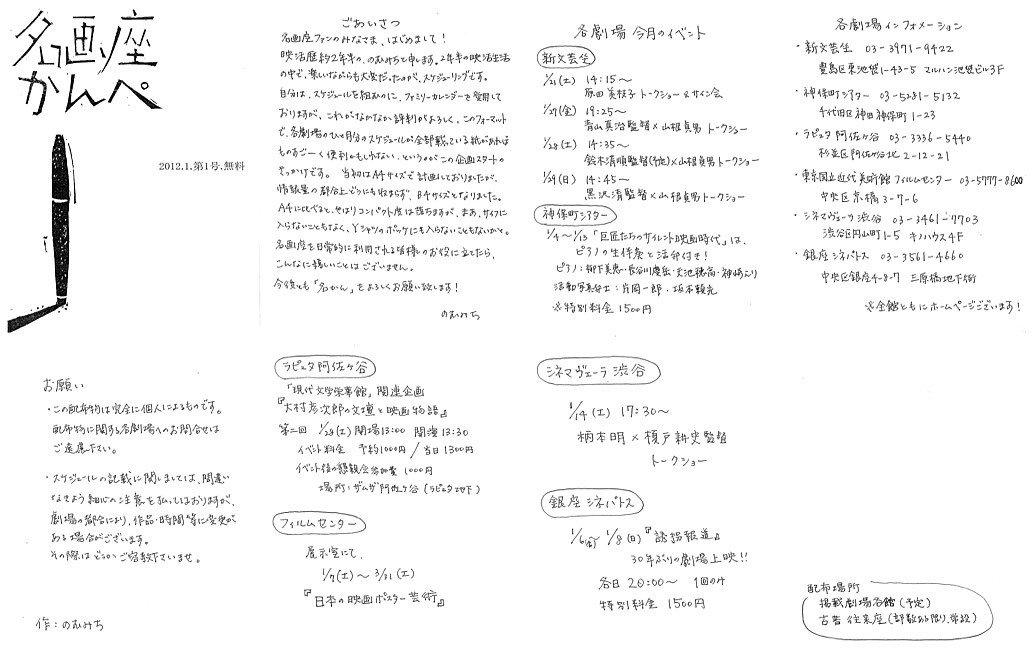

コラム今こそ、「名画座」で映画を観よう

最初にこのペーパーを手にした時、長らく失われてきたものが帰ってきたような感慨があった。かつての情報誌全盛時代の東京には『ぴあ』や『シティロード』という名画座番組を毎月ひと目で確認できる紙のツールがあった。それが、情報がネットに移行すると、作品名や劇場名では容易に検索できるが、複数の映画館の番組を比較してパッと選択できるツールがなくなったのである。新作映画ならば、まだしばらくは鑑賞の手段があるだろう。しかし「名画座」でその時にしか観られない映画を選ぼうとする時、ネットでは途方にくれてしまいがち。それをこんなにハンドメイドかつ、だが根気を必要とする手法で解決してくれたとは!

しかも情報紙とはいえ、内容の一文でも読めば、のむみちさんの映画(特に旧作邦画)愛と、現在の名画座状況への理解が手に取るようにわかる。あくまでいち映画ファン目線でありながら、経営する側への目配せも随所に見られるのがなんとも微笑ましい。

『名画座かんぺ』自体は東京地区限定だが、Chapter3でも紹介した全国の劇場にも、のむみちさんと同じように名画座を支えている方々が大勢いらっしゃるはずである。さらに、名画座を愛する映画ファンはまだまだ数限りなく存在する。今号の最後にそういった方々を代表して、のむみちさんのコラムをお届けしたい。

のむみちさん

のむみちさん私と「名画座」

のむみち(『名画座かんぺ』発行人)

映画との関わり

というのも、自分が旧作邦画に接したのはほんの2008年頃のこと、30歳を過ぎてからでした。それまでは、映画は嫌いではないものの、隣駅のシネコンで新作ハリウッド映画を月に数本観る程度。そんな自分が「旧作邦画専門の人」になってしまったきっかけは、ふたつあります。 ひとつは、飲みの席でどういう話の流れだったか、勤務先の店主から「クロサワ映画を観たことがないなんて日本人じゃないッ!」と言われたこと(なんたる暴言!笑)。売りことばに買いことばで、「そんなに言うなら、観りゃいいんデショ!」と返したのでしたが、折しも2008年は黒澤明の没後10年の年で、BSで黒澤明全30作品をテレビ放映していたのです。そこでせっせと録画して観てみたのがひとつ。

もうひとつは、勤務先が古本屋(南池袋・古書往来座)なのですが、古本屋のお客さんは、本は当然のこと映画や音楽なども昔のものが好きな人が多い。常連客の中にも何人かそういう人がいて、「マスムラ(増村保造)はスゴイぞ」とか「ナルセ(成瀬巳喜男)はヤバイぞ」としつこく勧めてくる。挙句のはてに、その内の1人が、オヅ(小津安二郎)やナルセのDVDを貸してまでくれるようになり、観てみたのがひとつです(ちなみにその人物こそが、後年『名画座手帳』の編集を担当してくれることになり、さらにその後『秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々 アニメーション映画の系譜』(DU BOOKS)など、数々の映画本編集にも携わるようになる、朝倉史明氏です)。

そして、職場のある池袋に、このような旧作邦画を上映している「名画座」なる映画館があると知ったのが翌2009年。1人で行く勇気はなかったので、行ったことのある友人に連れて行ってもらい、「新文芸坐」に足を運んだのが、「淡島千景特集」でした。その日は成瀬巳喜男デーで『鰯雲』(58)と『妻として女として』(61)の2本立て。蛇足ですが、自分が最も敬愛している“婆優(ばあゆう)”飯田蝶子を初めて意識したのがこの日観た『妻として女として』でした。

一回行って勝手を知ってしまえばこっちのもの、と、その後少しずつ同館に足を運ぶようになり、その数ヶ月後に生まれて初めて「名画座でひとつの特集に通う」という経験をしたのが、同館での「京マチ子特集」でした。少しずつ馴染みの俳優さんができ、俳優の名前も覚え、各名画座のチラシをテーブルに広げてウットリと眺めるようになった頃には、すでに重度の「旧作邦画病」に罹っていた訳です。

『名画座かんぺ』創刊のきっかけ

そして、名画座に行き始めて2年ほどした時です。それまで約1年担当をしていた生まれて初めての連載の仕事(池袋の無料情報誌『buku』での旧作邦画紹介)が廃刊でなくなり、応援してくれていた友人が「今度は自分でなんか作れば?」と言う。

その時点で、すでに自分も、都内の名画座をハシゴするイッパシの名画座ファンとなっておりましたが、毎月楽しくも大変だったのが、日々の名画座ライフのスケジュール調整です。当時自分は、市販の「ファミリーカレンダー」を使って、家族欄に館名(お父さんの欄が新文芸坐、お母さんが神保町シアター、など)を当て、自分が行ける回、行きたい回を書き入れて一覧できるようにしておりました。しかし、それだと、自分が行ける予定しか書き入れないため、全部の欄は当然埋まらない。そこでふと思いつきました。

「すべての欄を埋めれば、みんなが使える名画座の上映カレンダーになる」

仲良しグループのみんなに訊いたら、「そんなのがあったら欲しい」、と言う。そして職場の店主も珍しく「いいアイディアだ」と背中を押してくれ、のみならず「表紙は任せろ」、とまで言う。

それから約ひと月、サイズや仕様などを決め、実際に作って、めでたく『名画座かんぺ』として刊行の運びとなったのが2012年1月でした。

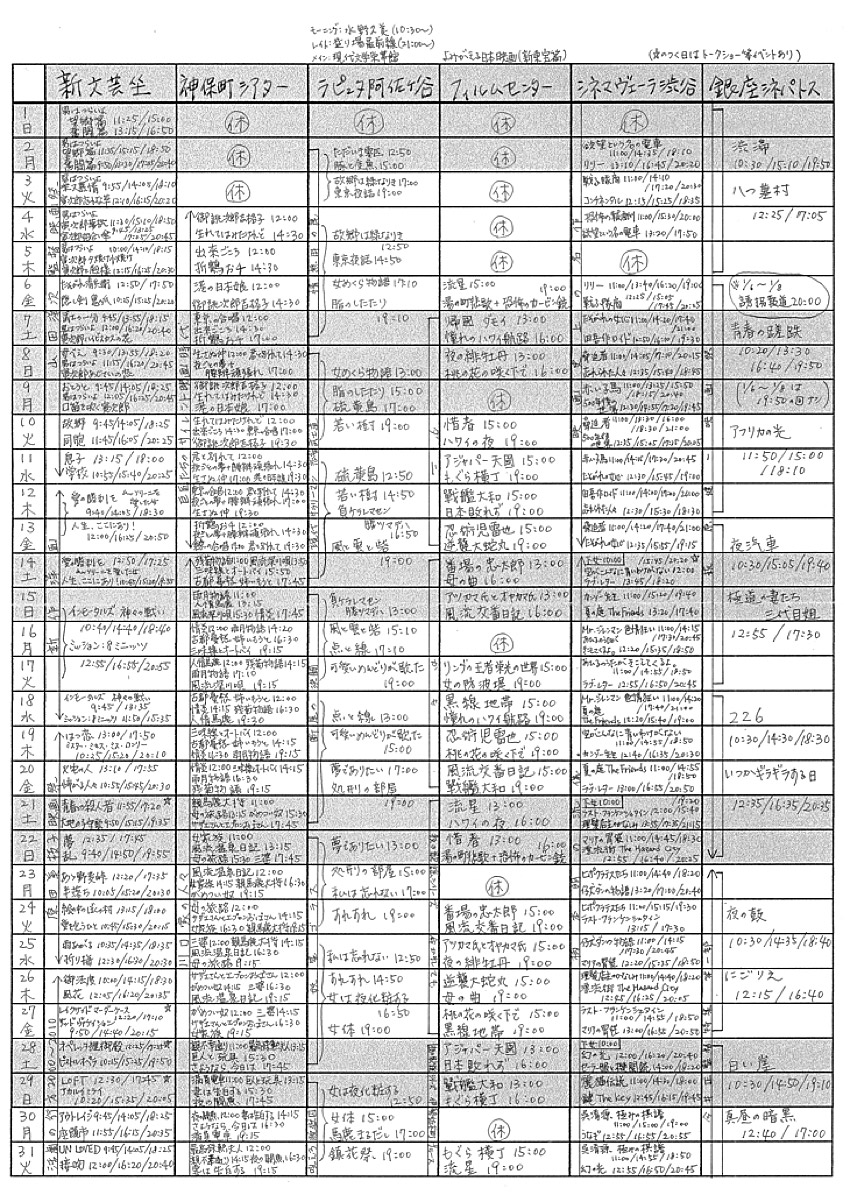

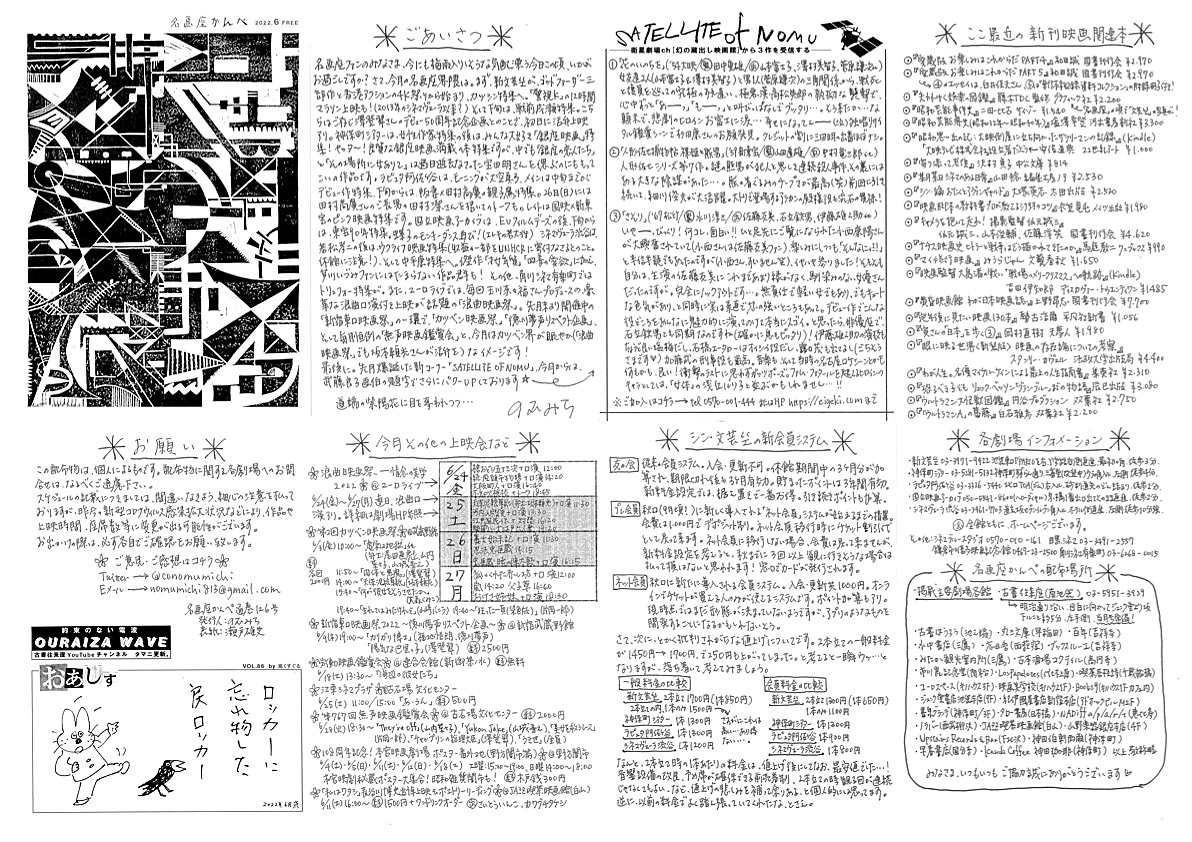

『名画座かんぺ』とは

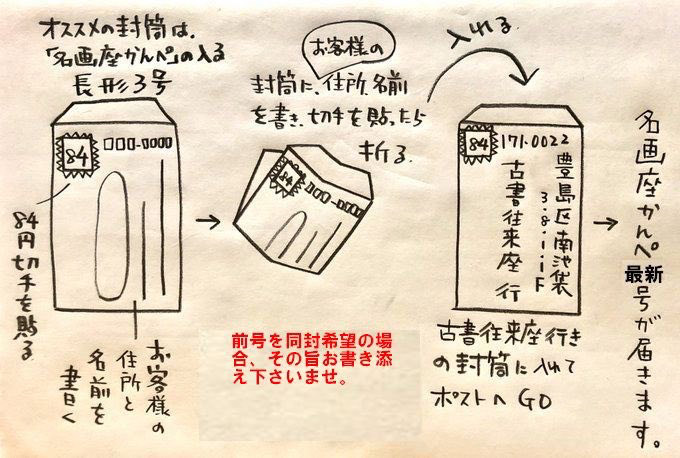

片面は、「特集上映という形で主に旧作邦画を上映する都内の名画座」6館、新文芸坐、神保町シアター、ラピュタ阿佐ヶ谷、フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)、シネマヴェーラ渋谷、銀座シネパトス(2013年閉館)のひと月分のカレンダー。もう片面は、折り畳んだ時に見栄えが良いように8つの枠それぞれに、表紙(職場の店主による版画作品)を始め、カレンダーに入りきらない上映情報や、各劇場のインフォメーション、新刊映画本情報、そして編集後記的「ごあいさつ」などの掲載という形でスタートいたしました。現在は、カレンダー内の銀座シネパトスだった枠を「その他」とし、鎌倉市川喜多映画記念館やシネマブルースタジオ、突発的に入って来る旧作邦画系の映画祭(角川主催のものなど)を載せるのに使っています。また、近年では、旧作邦画のレア作を「幻の蔵出し映画館」というコーナーで発掘放映されている衛星劇場さんとタイアップをし、毎月そこでかかる3本のレア作のレビューをいち早くお届け、という取り組みもしております。

発行部数は、創刊当初は200枚。その後ほどなくして、ありがたいことに設置場所も増え、さらに在庫がなくなると独自に追加コピーしてくださる劇場や取扱店もでき、今ではひと月に800枚強が出回っている感じでしょうか。

創刊後の発展

そしてさらに、同年初夏頃でしたか、職場に可愛らしい女性2人組が自分を訪ねて来てくれ、なんと『名画座かんぺ』の手伝いをしたい、と仰る。聞けば、元某情報誌の編集部にいたとのことで、その媒体なき今(と書くと誌名がバレるだろうか……)、『名画座かんぺ』を見て居ても立っても居られなくなった、と。ただ、1人でやる気楽さもあるし、こちらは如何せん「手書き」だし、じゃあ、こっちで取り上げきれない名画座やミニシアターの情報をまとめてあげたらいいかも! 名前も『ミニシアターかんぺ』で姉妹紙ってことで一緒にやって行こうよ、と生まれたのが『ミニシアターかんぺ』です。つまり、『名画座かんぺ』と『ミニシアターかんぺ』の両方持っていれば、シネコン以外の都内近郊の映画館は大体カバーできる仕組みです。『ミニシアターかんぺ』も2012年8月号以降1号も欠かさず、つまり、もうあと数ヶ月で10周年です!

また、個人的にも『名画座かんぺ』を通して、さまざまな広がりがございました。2016年には『名画座かんぺ』から派生した『名画座手帳』を刊行、今年の2022年版で7冊目となり、毎年豪華な帯文執筆者も話題となっております(今年は、女優の香川京子さんとヴィム・ヴェンダース監督!)。2017年には『週刊ポスト』で連載開始、4年間「週刊名画座かんぺ」を担当し、その週に名画座で上映される作品を紹介させていただきました(残念ながら昨年で終了)。2018年には、先日惜しくもご逝去なさった宝田明さんの自伝本のインタビュー構成を務める光栄に浴しました(筑摩書房より『銀幕に愛をこめて ぼくはゴジラの同期生』として刊行)。また、今年の年明けに、改装休館前の新文芸坐にて、「没後50年 飯田蝶子 ”婆優”一代」なる企画をやらせていただいたのも感激でした。名画座ファン、旧作邦画ファンの自分からすると、名画座ライフが始まったきっかけでもある新文芸坐で、自分が一番好きな俳優の上映企画のお手伝いができるということは、無上の歓び。この時、自分の活動の歩みをよく知っている知人から言われて嬉しかった言葉が、「のむさんはほんと、映画好きの夢を叶えていってるよね~」でした。

名画座の現状

「旧作を2本立て(かそれ以上)で安い料金で上映する」という意味での名画座は昔からずっとあった訳ですが、「名画座かんぺ」で取り上げる「特集上映を組んで旧作を上映する」タイプの名画座が今のようにしのぎを削る(?)ように名画座シーンを盛り上げるようになったのは2000年頃からです。以降、名画座ファンの嬉しい悲鳴を浴びながらあの手この手で名画座ファンを歓ばせてくれたこれら名画座も、他の業種同様、2020年のコロナ禍では大打撃を受けました。一旦映画館でのクラスターが起こりにくいとわかってからは客足も戻りつつありますが、それでも、一部の年齢層の客足は戻ってきていない、と嘆く支配人さんの声も聞こえます。

加えて、名画座最大の売りであるところの35mmフィルム上映において、肝心の、かけられるフィルム自体が減少している問題があります。フィルムは当然劣化します。しかし、映画会社としては、名画座での上映でしか利益が出ないフィルムを新しく焼き直すことに経費を回そうとは思わないでしょう。ただ、素晴らしいことに、「フィルムがないなら自分たちで焼けばいいじゃない」、とばかりに、特集上映を企画する度に何かしらニュープリントを焼いてくれる、漢気のある名画座(ラピュタ阿佐ヶ谷です!)もあることは、ここに記しておきたい。同館で焼かれたニュープリントが別の名画座でかけられ、プリントが生き続けるのを見ていると、こちらも胸が熱くなります。

と、名画座側の豪気な取り組みに触れたところで、映画会社側がもしそうだったらというほのかな要望がございます。自社の旧作のコンテンツを「利益を生まないから軽視」なさっているとしたらあまりにも悲しいのです。特にいくつかの映画会社が、もっと、旧作のコンテンツが確固たる「文化的財産」であると意識してくださればいいなあと思います。そして、その財産を守ると共に、その財産に名画座ファンが触れる機会を失くしてしまわないで欲しい。それが、この東京の片隅で、「名画座ファンが、そして旧作邦画ファンが少しでも増えること」を願いつつ、毎月小さな文字を書き続ける1人の人間の心の叫びでありマス。

今、名画座で映画を観るということ

実は自分は、映画館鑑賞原理主義者でもフィルム原理主義者でもなく、自宅で映画を観ることを全く否定はしません。むしろ、旧作邦画ファンの裾野を広げるには、配信もソフト化も、ひいては名画座文化を守ることに繋がる大切な手立てと考えます。

がしかし、やはり映画館で映画を観ることの歓びは家庭の小さな画面でなんとなく映画を観るのとは全く違う体験であると断言できます。

名画座で旧作邦画を観ることの醍醐味に、時として、名画座でかかった作品がファンの間で話題となり、新しい価値が見出され、それまで忘れ去られていた作品が息を吹き返す、という現象があります。最終的には、ソフト化にまで漕ぎ着けられることも。そういった局面に立つ度、何かこう、「文化を生きている」感があって、興奮します。

「作品」だけではなく、それが「監督」だったりもします。例えば、ラピュタ阿佐ヶ谷でこの2月から4月にかけて上映されていた佐藤利明さんプロデュースの「番匠義彰監督特集」は、娯楽映画監督として軽んじられ(?)知名度もそれほど高くなかった1人の監督が、大々的な特集上映を通じて話題となり、5月からCSでも連続放映されています(すでに2009年に一度、同氏の肝入りで大々的に放映はされたそうですが)。いくつかの作品に関してはソフト化も夢ではないのでは、と踏んでおりますが、これなども、名画座そしてSNSあってこそのムーブメントと言えましょう。ちなみに完全に蛇足ですが、この特集の間、流行った言葉が「“番匠”お繰り合わせの上…」です(笑)。

その他にも、90年代、三軒茶屋「スタジオams」での特集上映が鈴木英夫監督の再評価に繋がったことなども、名画座伝説としてよく知られています。それまで一般的には(いや、映画ファンの間でも)全く知られていなかった鈴木英夫監督の作品は、今では名画座ファンの間では「クラシック」の域に達しています。

電子書籍の波により紙の本が売れないと嘆かれる出版界においても、それでも紙の本が消えることはないだろうと言われています。名画座も同様、名画座が存続する限り、名画座に足を運ぶお客様がいなくなることはない。そう信じて、そしてこれからも名画座に魅せられた同志たちの役に立つべく、体力が続く限りは(如何せんこちらも創刊してから10歳年を取っておりますので……)、小さな文字を書き続ける所存です。そしてこの原稿をヒイコラ書き上げた今、まさに次号の制作を始めねばならない「かんぺ期」。きゃー!