読み始めたら止まらない、映画本の世界へようこそ

いま、ひと月にMOOKを含めると20冊から多いときは50冊もの新刊が発売されているという映画本。映画好きには、まさにたまらない出版ラッシュである。だが一方で、映画は観るが、映画本はまったく読まない!という人も多いらしい。その理由は「どの本を読んだらいいかわからない」からだそうだ。たしかに映画本コーナーのある書店に行けば目移りするほどの映画本が並ぶ。あるいはネットでお気に入りの映画本を見つけるとなるとそれはそれで難しい。ひとくちに映画本と言っても、その幅はいま驚くほど広いのだ。

まずは恐れずに映画のタイトルで検索してみよう。「シナリオ本」や「写真集」「メイキングブック」が出ているかもしれない。監督に興味を持ったなら、その監督の作品を集めた「MOOK」や「評論集」があるかもしれない。もちろん俳優のインタビュー本やエッセイも多数ある。特定ジャンルの映画が好きなら「ホラーブック」「青春映画バイブル」的な本もある。80年代の映画、90年代の映画なんて「年代」で括った本もあれば、最近は「撮影技法」や「映画音楽」「衣装デザイン」「ロケ地に関する」本だってあるし「映画宣伝」や「映画館について」なんて本も。とにかく映画本は花ざかりだ。いま、これらを読まないというテはない。読まないと損をする。そんな思いで、今回の特集は「映画本!」である。

INDEX

映画本の森への招待状

轟夕起夫(映画評論家)

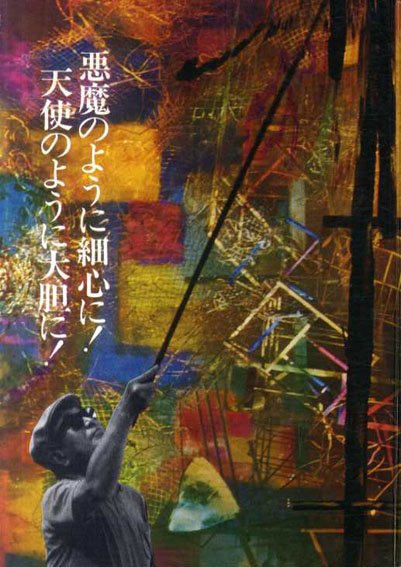

今でも本屋に行けば自然と、映画コーナーを探してしまう。あれば嬉しい。どんなに小さくても。そうやって不意に出会い、大切にし続けている書籍が何冊もある。 『悪魔のように細心に! 天使のように大胆に!』

『悪魔のように細心に! 天使のように大胆に!』

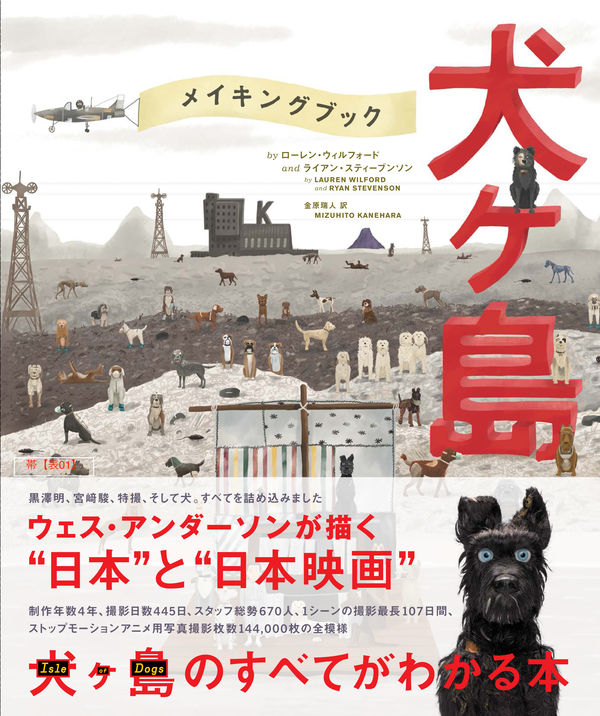

『メイキングブック 犬ヶ島』

『メイキングブック 犬ヶ島』

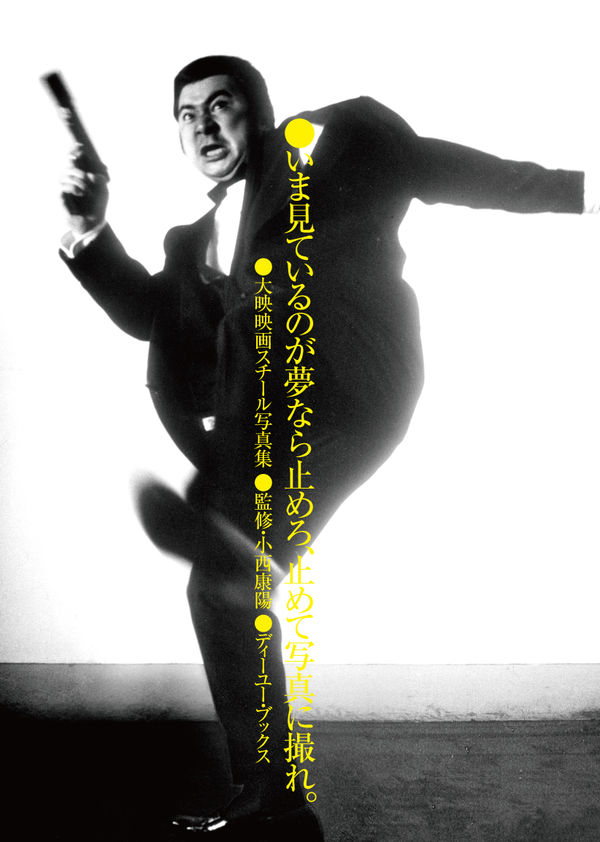

『いま見ているのが夢なら止めろ、止めて写真に撮れ。大映映画スチール写真集』

『いま見ているのが夢なら止めろ、止めて写真に撮れ。大映映画スチール写真集』

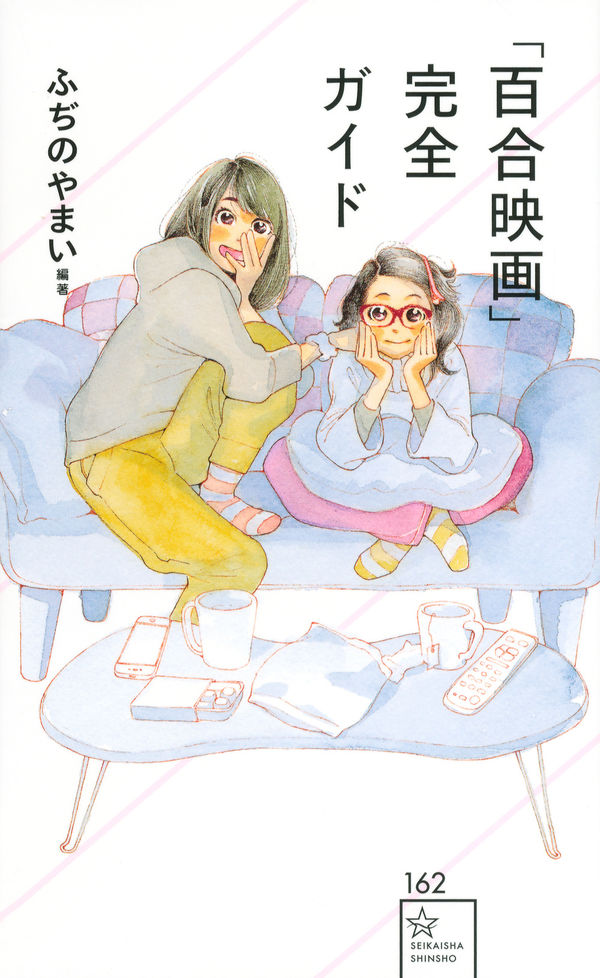

『「百合映画」完全ガイド』

『「百合映画」完全ガイド』

『2001:キューブリック、クラーク』

『2001:キューブリック、クラーク』

『私の映画の部屋』

『私の映画の部屋』

書き出しはこうだ。「一人の若い女がまず出てくる。バスを降りる。犯罪者の更生所に行く。そこで、あと四ヶ月もすれば、晴れて自由の身になる夫に面会する」。さすが文体がいい。簡潔かつ的確に作品のリズムを掴んでいる。そして物語に寄り添いながら、懐に踏み込んでいくその“手つき”にもシビれた。すなわち、福祉局によって里子へと出された息子を奪還すべく、未熟な若夫婦がカージャックしたパトカー、この一台の車自体を「家、あるいは家庭」と見立てて、こう続けるのだ。「これは若い夫が、関係の中で〈父〉になる映画だとぼくはみた。〈父〉になろうとするのではなく、いやおうなしに〈父〉にむかって決意していかざるをえない破目になる。男とはなんとさみしいのだろう。なんと心もとないのだろう」。

現在ではスピルバーグの映画を語る際、「父と子」をめぐる主題を出すのはもはやオーソドックスなことだが、当論考は早くに核心を突いていた。中上はさらに論述を進め、「母と子」の関係にも着目、一方、おせっかいな大衆の描写を一瞥し、エンディング後の息子の将来にも思いを馳せ、警察、権力の側にも言及しながらやや飛躍した独自の結論に達する。これはこれで、いい。

『黒澤明と「デルス・ウザーラ」』

『黒澤明と「デルス・ウザーラ」』

『完本天気待ち 監督・黒澤明とともに』

『完本天気待ち 監督・黒澤明とともに』

で、まず、監督自ら人物設定や物語のアイディアを記したノート6冊をフルカラーで公開した『黒澤明「七人の侍」創作ノート』(2010, 文藝春秋)を開いてみよう。野上照代の的確な注釈と、証言者としては申し分なし、黒澤の最強コンビにして世界的な脚本家・橋本忍も登場、野上と対談をしている。その野上照代の本であれば『完本天気待ち 監督・黒澤明とともに』(2016, 草思社文庫)が必須で、橋本忍は『複眼の映像 私と黒澤明』(2010, 文春文庫)。対談本では黒澤明×宮崎駿の『何が映画か 「七人の侍」と「まあだだよ」をめぐって』(1993, 徳間書店)もある。

『黒澤明と「七人の侍」 “映画の中の映画”誕生ドキュメント』

『黒澤明と「七人の侍」 “映画の中の映画”誕生ドキュメント』

『評伝 黒澤明』

『評伝 黒澤明』 『村木与四郎の映画美術「聞き書き」黒澤映画のデザイン』

『村木与四郎の映画美術「聞き書き」黒澤映画のデザイン』 『黒澤明と早坂文雄 風のように侍は』

『黒澤明と早坂文雄 風のように侍は』 『「七人の侍」と現代 黒澤明再考』

『「七人の侍」と現代 黒澤明再考』

編集者座談会いま、映画本が熱い!?

高崎俊夫(編集者・評論家)

青木真次(編集者/筑摩書房)

樽本周馬(編集者/国書刊行会)

映画の“人”に魅せられて

――今回の「VECTOR」は映画本にスポットを当てるということで、注目すべき映画本を次々に企画・編集している編集者お三方にお集まりいただき、映画本にまつわる雑談から、タイムリーな話題、さらには現在進行中の新刊の企画まで、いろいろとお伺いしたいと思います。まずは皆さんの自己紹介や編集歴を兼ねて、どのような経緯をへて、いま、映画本を編集しているのか?と言ったところをお話いただけますか?

高崎俊夫氏

高崎俊夫氏高崎 僕は「スターログ日本版」「月刊イメージフォーラム」「一枚の繪」「AVストア」といった雑誌の編集部で仕事をしたあとフリーランスの編集者になりました。その後、20数年で50冊以上の映画本をつくってきましたけど、実はそのほとんどは清流出版の社長だった加登屋陽一さんとの信頼関係によって生まれたものなんです。ですから、あまり参考にはならないとは思うんですが、加登屋さんというひとりの理解者がいてくれたおかげであれだけの数の映画本が出せたわけです。

『王になろうとした男 ジョン・ヒューストン』

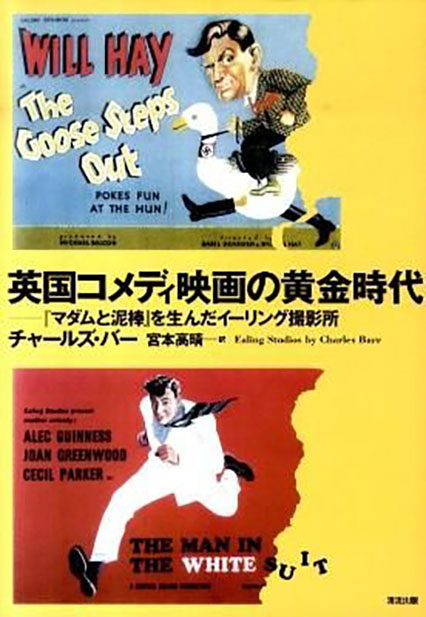

『王になろうとした男 ジョン・ヒューストン』 『英国コメディ映画の黄金時代ーー『マダムと泥棒』を生んだイーリング撮影所』

『英国コメディ映画の黄金時代ーー『マダムと泥棒』を生んだイーリング撮影所』 『オペラとシネマの誘惑』

『オペラとシネマの誘惑』 『女の足指と電話機ー回想の女優たち』

『女の足指と電話機ー回想の女優たち』

ジョン・ヒューストンの自伝(『王になろうとした男 ジョン・ヒューストン』2006)とか、赤狩りで投獄された<ハリウッド・テン>のひとりである脚本家リング・ラードナー・ジュニアの自伝(『われとともに老いよ、楽しみはこの先にあり―リング・ラードナー・ジュニア自伝』2008)とか、イーリング・コメディの歴史(『英国コメディ映画の黄金時代ーー『マダムと泥棒』を生んだイーリング撮影所』2010)とか、花田清輝の映画エッセイ集(『ものみな映画で終わる。花田清輝映画論集』2007)とかオペラ演出家・三谷礼二の遺稿集(『オペラとシネマの誘惑』2006)や夭折した作家・山川方夫のエッセイ集(『目的を持たない意志』2011)がそうですね。特に大好きだった虫明亜呂無の二冊のエッセイ集(『女の足指と電話機ー回想の女優たち』『仮面の女と愛の輪廻』ともに2009)が評判になって、増刷されたのは嬉しかったです。

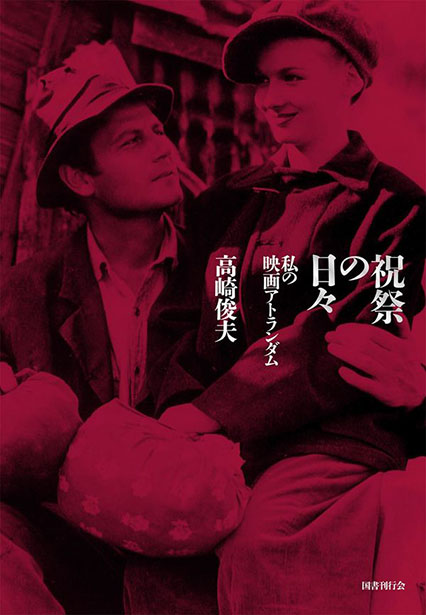

『祝祭の日々 私の映画アトランダム』

『祝祭の日々 私の映画アトランダム』

とにかく加登屋さんは、僕が出した単行本の企画をほとんど通してくれた。加えて、やはり4つの雑誌を転々としながらも、そこで生まれた人のつながりが大きいですね。例えば「一枚の繪」時代に画家の桂ゆきさんと親しくさせていただいたご縁で、のちにエッセイ集(『余白を生きる 甦る女流天才画家桂ゆき』2005, 清流出版)をつくりました。昨年亡くなった評論家の坪内祐三さんとは「キネマ旬報」で何度か対談しましたけど、知り合う前から「清流出版から次々刊行されて行く高崎俊夫本は今私が最も楽しみにしているシリーズだ」と「本の雑誌」の読書日記で書いてくれていましたし、山田宏一さんからも当時「いま、清流出版は日本で一番の映画本の出版社です」というお手紙をいただきました。その清流出版のホームページに連載していた僕のエッセイを、樽本さんがまとめてくれた『祝祭の日々 私の映画アトランダム』(2018, 国書刊行会)について、ネットで誰かが、「編集者放浪記」だって書いていましたけど(笑)。

樽本 なるほど「編集者放浪記」か。そのタイトルの方がよかったですかね?

高崎 いえいえ、樽本さんが命名してくれた『祝祭の日々』は、ヘミングウェイの『移動祝祭日』みたいで気に入っているんです。青木さんは最初、大和書房でしたか?

青木 私は1983年に新卒で大和書房に入りました。そのころはとにかく1万部出る本をつくれって言われましてね。せいぜい少なくても7〜8千部はいける企画をと。

高崎 大和書房は、83年といえば、その後、マガジンハウスに移られた編集者の刈谷政則さんが山田太一や倉本聰のシナリオを次々に単行本化して大ヒットした頃じゃないですか。

『はだかの夢年代記―ぼくのピンク映画史』

『はだかの夢年代記―ぼくのピンク映画史』

青木 私もそれを知って、何しろ映画ファンでしたから、大和だったら映像に近い仕事ができるんじゃないかと受けたんです。現実はそんなに甘くはなくて、少部数しか見込めない映画の本はなかなか(笑)。そこにグラフィック・デザイナーの鈴木一誌さんから大和の製作担当に加藤泰の未映像化シナリオ集の企画が持ち込まれたわけです。まだ新人だった私ですが、社内で「お前、加藤泰好きだって言ってたよな」と言われて担当になり、そこで山根貞男さんにお会いしたんです。新卒のぺーぺーが加藤泰のシナリオ集を作るなんて常識ではありえないわけですよ。だから、いま読むと校正が雑で恥ずかしいんですが、それが1986年に出た『加藤泰作品集』です。大和にいた5年の間に、山根さんとはさらにピンク映画を草創期から取材してきた評論家の村井実さんの『はだかの夢年代記―ぼくのピンク映画史』(1989)という本もつくりました。私にとってはそのころ山根さんと出会えたことは何よりもラッキーでしたね。

『星の林に月の舟:怪獣に夢見た男たち』

『星の林に月の舟:怪獣に夢見た男たち』

それと、世代的には完全に怪獣オタク世代ですので、編集者になったら実相寺昭雄と本をつくりたいという長年の夢がありまして、書きおろしで実相寺さんに書いてもらいました(『星の林に月の舟:怪獣に夢見た男たち』1987)。そのあと立風書房にちょっといまして、西村雄一郎さんの『黒澤明・音と映像』(1990、増補版1999)の担当をしました。そのあと筑摩書房に転職したんです。ただ筑摩では当時、蓮實重彥さん責任編集の「季刊リュミエール」がありまして、それはもうちゃんと担当編集(間宮幹彦さんら3人体制)がいて、そこには自分は手を出せない。ですから筑摩に入ってからは意図的にリュミエール的じゃない映画本をやってきた感じです。

『グッドモーニング、ゴジラ』

『グッドモーニング、ゴジラ』

少し話を戻しますと、大和のときには岡本喜八に小説を書いてもらったり(『トッピン共和国独立記念日』1985)とか、最初はすごくミーハーだったんです。とにかく自分の好きな映画作家に会いに行こう、と。実相寺さん、喜八さんのところに行き、さらに脚本家の佐々木守のところに行ってシナリオ集(『ウルトラマン 怪獣墓場』1984)をつくったり。筑摩に移ってからそういう流れの仕事はしにくかったんですが、筑摩で最初に出した映画本が、樋口尚文さんの『グッドモーニング、ゴジラ』(1992)です。これも樋口さんと本多猪四郎に会いに行こうよというノリで。

『秋吉久美子 調書』

『秋吉久美子 調書』

その時点では本多猪四郎やゴジラってまともな批評の対象ではなかったんです。それ以前に一冊だけ、実業之日本社から『円谷英二の映像世界』(1983)という研究書が出ているんですが、当時の映画批評家の方々はほとんど批評対象にしていなくて。あれを出した時点で樋口さんはまだ20代だったと思います。そんなこんなのつながりで樋口さんとはそのあと、いまに至るまで……ひし美ゆり子の本(『万華鏡の女 女優ひし美ゆり子』2011)、秋吉久美子の本(『秋吉久美子 調書』2020)など。来年も一冊出すことになっているんですが、途絶えずに映画本をやってきたという感じです。一番最近では山根さんの『東映任侠映画120本斬り』(2021)を担当しました。

高崎 いま、筑摩書房で映画本を企画する編集者は青木さんだけなんですか?

青木 必ずしもそうではありませんけど、継続的に映画本の企画を出す編集者は他にいないかもしれませんね。

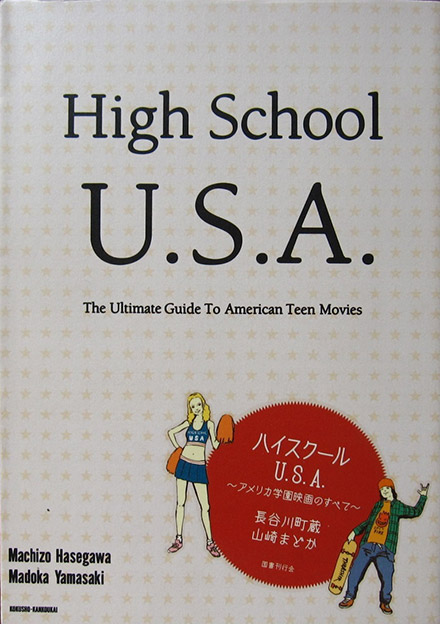

『ハイスクールU.S.A. アメリカ学園映画のすべて』

『ハイスクールU.S.A. アメリカ学園映画のすべて』

樽本 私は2000年に国書刊行会に入社したんです。最初は営業に回されるので、編集に就いたのは2002年からですね。入社試験のとき、どんな本を出したいかという質問があったんですが具体的に書いた方がいいだろうと思って、「深作欣二、鈴木則文、ロバート・アルドリッチの本を出したい!」と書いたんです。当時まだ山根さんの深作本(『映画監督 深作欣二』2003,ワイズ出版)は出ていなくて。そのように映画本は最初から作りたかったんですが、2002年に編集部に異動したときには基本海外文学がメインでした。映画本として初めてつくったのが、長谷川町蔵さん・山崎まどかさんの共著『ハイスクールU.S.A. アメリカ学園映画のすべて』(2006)です。当時からいまに至るまで、おふたりが独自にプッシュしている「アメリカ学園映画」が私も大好きで、しかもふたりの紹介・語り口が本当に面白いので是非本にさせてもらいたいなと。ただ、その頃はウチも映画本というジャンルはほぼ無かったので、80年代アメリカ映画のガイドブックをつくるという企画書を出して、結局はまったく違う本にする、という感じでした。しばらくして2009年に、たまたま会社が横尾忠則さんの展覧会カタログを作ることになって、横尾さんとつながりができた、それで、そういえば都市出版社から出ていた横尾さん編集の高倉健の写真集(『憂魂、高倉健』1971)、あれを復刻できないかな?と思いついたんです。横尾さんが選んだ高倉健の東映映画スチールが厖大に収録されているすごい本です。横尾さんに依頼して尋ねたら、まあ健さんが良ければいいと。次に健さん側に許可をお願いしたら、横尾さんが良ければいいと。

一同 笑

高崎 あれは高くて豪華な本でしたね。

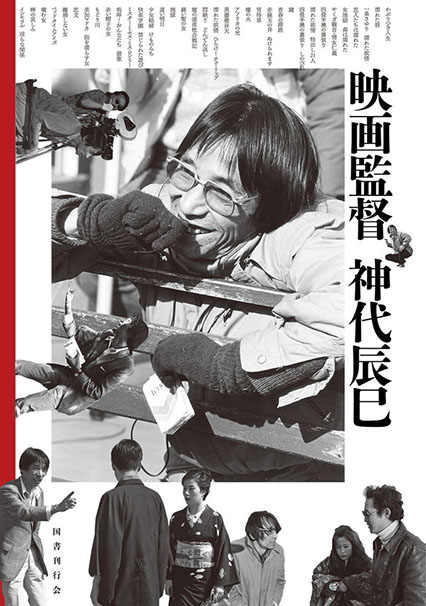

『映画監督 神代辰巳』

『映画監督 神代辰巳』

樽本 函入で1万5千円です。71年の初版当時は事情があって店頭に並ばず、やがてゾッキ本に流れていたんです。その復刻をやって売れましたので、国書で映画本の企画が通りやすくなりました。ただこれが1万5千円の本だったので、しばらくは1万円の値をつけられる本の企画を出すよう言われましたね。つまり少部数でいいからと。それで千部売れたら、それは千円の本を1万部売るのと一緒なんだと。さっきの青木さんの1万部売れる本を!って話があったじゃないですか。まさに逆です。そういう考えは国書の場合は今もありますね。神代辰巳の本(『映画監督 神代辰巳』2019)も1万2千円です。ただ、あの本は大判で700ページもあって製作費もかかりすぎて、そういう値段をつけるしかなかった企画ですが。

青木 確かに国書さんから出ている映画本はブツとしてすごく魅力的ですよね。ちょっと羨ましい。

高崎 よく言われる鈍器本。本当に凶器になっちゃう(笑)。

監督と編集者の関係

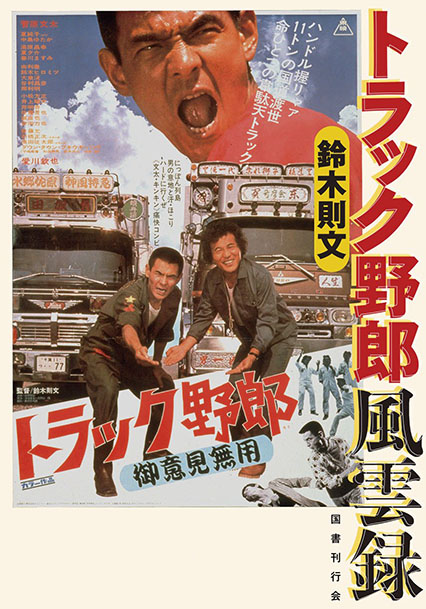

『トラック野郎風雲録』

『トラック野郎風雲録』

樽本 その翌年2010年につくったのが鈴木則文『トラック野郎風雲録』です。鈴木則文監督は、私が入社試験のときに名前をあげたほど思い入れのある方だったのですが、実はその9年前ぐらいに、映画本で有名なワイズ出版が「鈴木則文の本をつくる」と予告していたので、おお!ついに出るかって。ところがしばらく音沙汰がないので電話で直接確かめたんですよ。そうしたら、岡田社長が「出したいんだけど、なかなかOKが出ないんだよ」って。則文さんにお会いして直に確認したら、ワイズ出版に限らず、あまたの映画監督本を並べて「このなかに俺は入りたくないんだ!」と。その真意はわかりませんけれど、つまりは「俺はあんなレベルではないんだ」ということかと。

高崎 自負心、みたいな?

樽本周馬氏

樽本周馬氏樽本 ですかね。それと「映画は花火のようにパッと散るのが美しい。絶対に本なんか残したくない」とおっしゃって。そんなこんなで、最初に手紙を出してから6年かかりました。最初にお目にかかったときは「おお、やろうか」という反応だったのに、後日に出版を断る激怒の手紙が来て「俺の静かな老後生活を壊すな!」と。あれ?って。そのあとまた映画祭に行って説得したり酒の場をご一緒させていただいたり。飲みの場で映画のすごく面白いエピソードを楽しく話してくれるんです。「監督、そういう話を本にしたいのに」と言ったら、「お前らだけに話すのがいいんだ」(笑)。当時則文監督はトラック専門雑誌(「カミオン」)で映画『トラック野郎』シリーズ(75〜79/全10作)について思い出を綴る連載をずっとやっておられたんですが、その連載が終わりに近づいてきたんですね。それで、断られるかもしれないと思いつつ、「あの連載を単行本にまとめませんか」と言ってみたら、軽く「いいよ」と。また、あれ?って思いましたけど。そうして『トラック野郎』以外の自作についてなど書き下ろしてもらったりして、『トラック野郎風雲録』ができたんです。

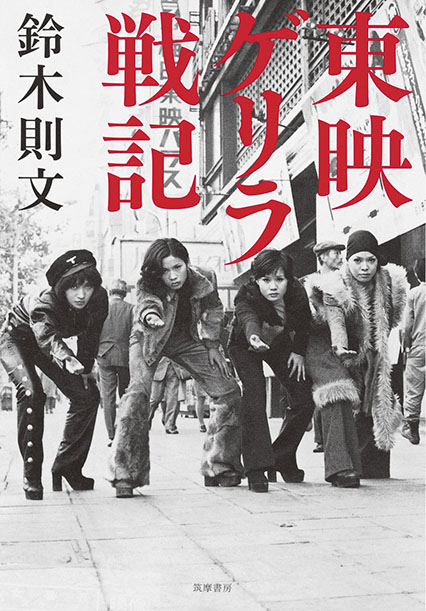

『東映ゲリラ戦記』

『東映ゲリラ戦記』

青木 私はあまり映画本を見てショックって受けないのですが、『トラック野郎風雲録』はかなりショックを受けました。あっ、こういう本が出たんだって。「カミオン」の連載はたま〜に覗いていましたが、自分のなかであの連載が単行本でまとまるイメージがなかったんですよ。それがまとまったんだって思って読んだら、中身がめちゃくちゃ面白い。すぐに則文さんに、筑摩のPR誌(PRちくま)で連載してくれませんかと手紙を書いて、「とりあえず会うだけ会おう」と返事をもらって。でもやはり、なかなか乗り気になってくれなくて、いろいろしゃべってるうちに、まあでもやってみるかとおっしゃって。それから『東映ゲリラ戦記』(2013)の連載が始まるまでに数年かかったんですが、文章を残すことに対しては、かなり想いのある方なんだなと思いましたね。その連載のときのこと、途中でデザインがリニューアルになって、割とスケジュールがギリギリだったので則文さんにレイアウトの確認ができなかったのかな……詳細は忘れましたが、「俺の名前がデカいよ」って怒られました。「名前なんかより、毎回のタイトルの方がどれだけ苦労して考えてるか、わかってんのか」と。すごく細部にまでこだわってらっしゃる。そのあと私、「カミオン」連載から樽本さんが入れなかった原稿を集めて、文庫のコンパクトな一冊(『新トラック野郎風雲録』2014)にまとめたのですが、それをやって、樽本さんが前の本をつくるときに相当手をかけたなってことが、よくわかりました。

樽本 でも『新・風雲録』も良かったです。則文さんは筑摩書房で本を出せたのは本当に嬉しかったと思います。筑摩は太宰治全集も出している版元ですから。聞き書きではなく、自分で書けるんだという自負もあった人でしたし。

高崎 則文さんは文学青年ですからね。でも、昔は、それこそ筑摩書房から三巻の全集が出ている伊丹万作のように名文で知られた映画監督がいました。

青木 衣笠貞之助とか、稲垣浩も。

高崎 吉村公三郎もそうだし、鈴木清順も。映画評論家よりも味わいのある文章を書ける映画監督っていますよ。

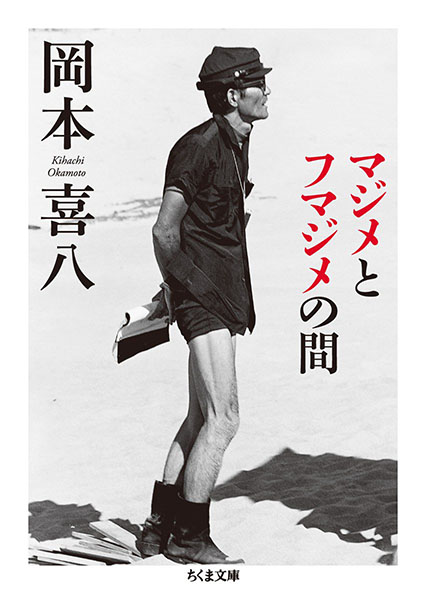

『マジメとフマジメの間』

『マジメとフマジメの間』

青木 岡本喜八も、亡くなられてから過去のエッセイをちくま文庫『マジメとフマジメの間』(2011)でまとめさせてもらいましたが、メチャクチャ面白いじゃないですか。そのあたり、最近の監督はどうなんだろう? 西川美和、タナダユキも小説を書いてます。

樽本 黒沢清の文章はめちゃくちゃ面白いです。あと塩田明彦も。あの流れは蓮實スクールなのかな、青山真治もすごい。

高崎 僕は、彼らの世代だと諏訪敦彦と万田邦敏の書くものが面白いですね。

樽本 そういえば、大島渚を忘れちゃいけませんね。

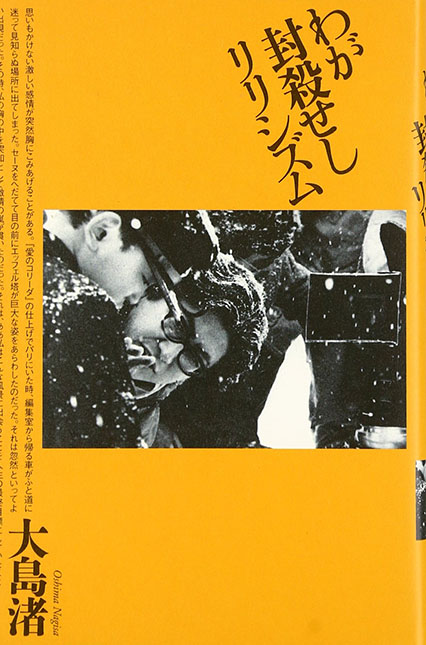

『わが封殺せしリリシズム』

『わが封殺せしリリシズム』

高崎 僕も大島さんの最後のエッセイ集『わが封殺せしリリシズム』(2011, 清流出版)をつくったんですが、一般に流布している「戦後映画のラジカルな変革者」的なイメージではなく、大島さんが隠している抒情的な資質の部分を知ってほしくてね。とくに川喜多和子さんの葬儀で読まれた慟哭のような弔辞だけは絶対に活字にしておきたかったんです。小林信彦さんが「週刊文春」の連載コラムでこの本を取り上げ、「ぼくが知っていると信じる大島渚はこういう人物だ」と書いてくれました。だって彼の映画を観ればわかるじゃないですか。『愛と希望の街』(59)と『少年』(69)、あの2本には大島のリリシズムが最も表出されていて。

樽本 本のカバーも『少年』になっていましたし。

青木 そのへんは『大島渚著作集(1〜4巻)』(2008-2009, 現代思潮新社)のほうには入っていないんですか?

高崎 一篇もダブってないです。著作集の編者、四方田犬彦さんが意図した既存の大島のイメージから逸脱するのが狙いでしたから。

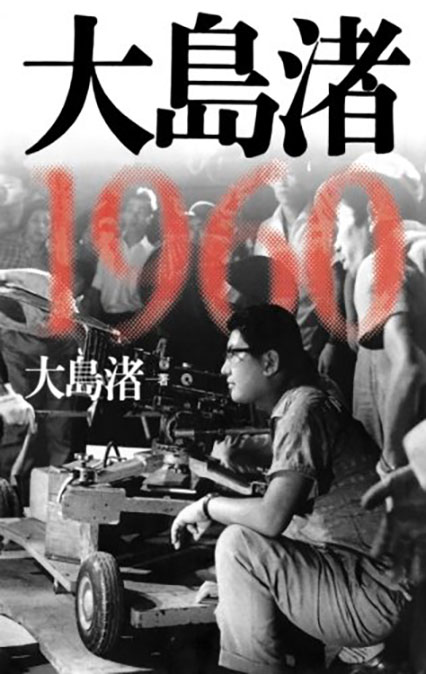

『大島渚1960』

『大島渚1960』

青木 大島渚といえば、当時、青土社の編集の宮田仁さんが手がけた聞き書きの本『大島渚1960』(2001)にも驚かされました。

樽本 私も今回、映画本ベスト10に入れましたけど、あの本は編集者としての宮田さんの力量がすごい本ですよ。宮田さんの本という感じ。最初は大島渚に全映画を聞くという企画だったのに、大島渚から1960年だけにしてくれと言われて、それを受けるほうも受けるほうですけれど、それで見事に一冊になっちゃうのがすごい。60年だけなんだけど、それでもほぼ全作品に関わってくる。

高崎 大島さんにインタビューするとわかりますけど、彼は頭のなかであらかじめ全部構成ができているんです。だから話したことがそのまま活字になり、ほとんど手を入れる必要がない。恐ろしいですよ。

樽本 宮田さんの註がまたすごいですね。あれは完全に宮田さんと大島渚の共著です。

青木 大島渚といえば、樋口尚文さんがいま国書さんで手がけている『大島渚全映画秘蔵資料集成』がなかなか終わらないようで。

樽本 あれは私の同僚が担当していまして、ゲラをちらっと見ましたが大変な本ですよ。

青木 800ページを超えたって聞いています。

いま、映画本はブームなのか?

――いま、あちらこちらで<出版不況>と言われながらも、映画本に関しては毎月20冊以上の新刊がコンスタントに出ているそうです。そこで今回のタイトルは“いま、映画本が熱い!”としてみたのですが、この現状を編集者としてはどのように感じていらっしゃいますか?

青木真次氏

青木真次氏青木 私は特に映画本がブームだといった実感はないですね、全体の冊数からしたらそれほど多くはないですし。ただ映画本って、かなりマニア向けの本でけっして発行部数が多くはないはず。そういうジャンルの割には、よくこれだけいろいろなものが出ているとは思います。

高崎 よくこんなものを出すなあ、という理解しがたいものも含めて冊数は多いですよね。これは不思議だなという気がします。

樽本 出版社ごとでは数は多くないけれど、大小さまざまな出版社がひたすらまんべんなく出している印象があるんですよ。MOOKにしても何にしても。ただ、MOOKなどを除いても、例えば「キネマ旬報」の毎年の「映画本大賞」選出の号に票を獲得した映画本のリストが載るじゃないですか。毎年あれを見て、こんなに出ているのかと。

青木 高崎さんの実感として70〜80年代といまを比べてどうですか?

高崎 たとえば60年代の後半から70年代にかけて、晶文社が植草甚一と小林信彦の映画を中心としたバラエティ・ブックを出して一大ブームを演出しましたけど、それ以前には、彼らのサブカルチュア・エッセイを積極的に出すような出版社ってなかったんですよ。

青木 映画雑誌はそれなりにありましたけど、確かに映画の書籍はそんなに数はなかったように思います。

樽本 小林信彦さんは、この夏に連載を終了した週刊文書のコラム「本音を申せば」でも、いつも映画本を取り上げていましたね。だからあのシリーズ全巻を読むと映画本の変遷、歴史がわかります。

高崎 まさに小林さんの実感がこもっていますよ。60年代は娯楽映画を扱った本って小林さん(中原弓彦名義で)の『喜劇の王様たち』(1963, 校倉書房)は例外として、ほとんどなかったわけだから。

青木 最近、映画本が多いということでは、私がふと思ったのはこの20年ぐらい大学に映像学科とかが増えたじゃないですか。マンガも含めて。ということは、それを研究している学者さんも一気に増えていると思うんです。その人たちの執筆活動も、私たちの目に入らないところでも更にあるんだろうなと思って。

樽本 最近、そのあたりの本もかなり出ていますよ。紀要というか修士論文みたいな本も。

高崎 僕は、そういう表象文化系というかアカデミズム系でいうと、最近、読んだ河野真理江さんの『日本の<メロドラマ>映画ーー撮影所時代のジャンルと作品』(2021, 森話社)が面白かったけど、ほかにも面白い書き手っているんですか?

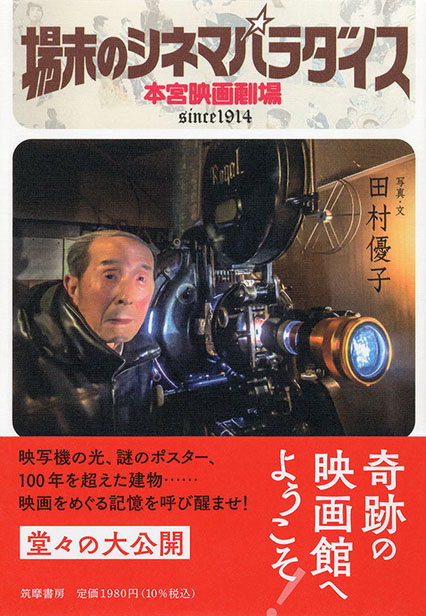

『場末のシネマパラダイス 本宮映画劇場』

『場末のシネマパラダイス 本宮映画劇場』

青木 単著以外にも複数の論文集みたいなものがかなり増えていて、面白いものもあれば難しくてよくわからないものもあります(笑)。でもね、研究者の人たちは本当に良く調べていますよ。今年7月に出した『場末のシネマパラダイス 本宮映画劇場』(2021)の編集途中で気になって調べたことがありました。昭和30年代、映画は封切館から、2番館、3番館と下番館へ上映作品フィルムが回っていった。本宮映画劇場の館主の田村修司さんは、自分のところは50番館だったと言うんです。ラストから2番目。封切から半年遅れ。さらに南会津の只見という町があって、そこの映画館が最後に行きつくところだったと証言されたんですが、その裏を取ろうと思ったんです。関連書を調べていたら、北浦寛之さんという方の著書『テレビ成長期の日本映画』(2018, 名古屋大学出版会)のなかで、当時の業界紙記事に25番館まであると書かれているのを紹介している。一方で館主の田村修司さんは50番館と言っている。結局、本のなかには数字を明記しなかったのですけど、著者の田村優子さんの推測では、下番館では番組が1週間もたないわけ、せいぜい3日とか4日じゃないですか。だからプリントを貸す側の映画会社としては1週間単位で貸していて、それが、25週目の25番館であったとしても、上映する側の実態としては、2日や3日、4日で次へ回す、結果、2倍の50番館という認識だったのではないかということです。北浦さんの著書は面白かった。いずれにしても封切られたフィルムが半年間稼働していたことに違いはない。

高崎 そういうことって、すでにどんどんわからなくなりつつある。映画館についての本というのも、もっとあってもいいですね。本宮映画劇場という古いコヤが現存していることは知ってたんだけど、まさかお嬢さん(優子さん)が、あんなふうにいろいろな資料を整理していらっしゃったとは。

青木 だから本当は田村さんのところに残っているチラシとかをまとめたいと思っているんですよ。あれでビジュアル本を作りたいと。ただ私はあんまりビジュアル本は作ってこなかったので(笑)。

高崎 映画館本といえば、1970年代の「キネマ旬報」に連載されていた「われらの映画館」もまとめたいですね。上野昂志さんや伊藤勝男さん、宇田川幸洋さんとか書き手がなかなか渋かった。いまやあそこで取り上げた名画座もほとんどなくなっているから。

企画者が本を面白くする

『秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々/アニメーション映画の系譜』

『秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々/アニメーション映画の系譜』

青木 ところで、今年高崎さんが出された『秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々/アニメーション映画の系譜』(2021)ですが、これはずっとあたためていたのですか?

高崎 もうひとり若い編者の朝倉史明さんがずっと秋山さんのファンで、「キネマ旬報」のバックナンバーを古本屋で集めていたらしいんです。僕が以前に坪内祐三さんとの対談で、「キネ旬」の70年代の話になって「当時の秋山さんの連載を完全版で出したい」という話をしたら、朝倉さんは自分で版元を探してきて、「高崎さん決まりました!一緒にやりましょう!」って。それでDUブックスというディスクユニオンの出版部が版元になったんです。

青木 連載当時、田畑書店から一巻だけ出たことがありました。

高崎 あれでも全体の1/3ぐらい。今回は秋山さんがすでに亡くなっているので、連載を全部時系列に戻してまとめたわけなんですが、この連載は日本の映画音楽のバイブルで、日本の映画音楽研究者で、この連載を参考にしていない人は皆無といっていい。だからこういった歴史的な、基礎的な文献は本にしておくべきなんですよ。

『ポール・トーマス・アンダーソン/ザ・マスターワークス』

『ポール・トーマス・アンダーソン/ザ・マスターワークス』

樽本 DUブックスは私も最近気になっている版元です。同じ朝倉さんが動いて、大映のスチール写真集(『いま見ているのが夢なら止めろ、止めて写真に撮れ。大映映画スチール写真集』2018)を小西康陽さんの責任編集でつくられたりと、結構映画本に力を入れていて、最近ではポール・トーマス・アンダーソンの翻訳のビジュアル本『ポール・トーマス・アンダーソン/ザ・マスターワークス』(2021)を出版したりしている。

――映画本の企画とは外部から持ち込まれる場合が多いのですか? それともご自身で立ち上げる場合が多いのでしょうか?

高崎 僕はフリーなので自分で企画して持ち込むわけですが、版元のお二人はまた違うでしょう?

樽本 両方ありますね。映画本を定期的に編集し続けている関係で、高崎さんとか、翻訳家の宮本高晴さんとか、一度仕事をした方との流れでどんどん次の企画に繋がっていくことが多いんです。たまには「これを出してくれ」と未知の方から持ち込まれることもありますが、やはり映画本はかかる労力が半端なく大きいので、自分が思い入れのある人とか題材でないとやってられない。

青木 それは当然ですよ。

『映画の奈落 北陸代理戦争事件』

『映画の奈落 北陸代理戦争事件』

樽本 ですから結構お断りもしますね。逆に言えば、私が本当に好きなスタッフ、キャストの映画本ならもうやるしかない(笑)。数年前に坪内祐三さんの紹介で、いきなり伊藤彰彦さんという人から『北陸代理戦争』(77)という映画についてのルポルタージュがドサッと送られてきて、その時は本当に驚きました。だって、やくざ映画どうこうじゃなくて1冊通して登場するのは『北陸代理戦争』だけなんですよ。大好きな深作監督作ですが、『北陸〜』だけで1冊なんてありえないと思いつつ、読んだらむちゃくちゃ面白い。誰がこんな内容の本を出すんだ? 俺だ、と(笑)。それが『映画の奈落 北陸代理戦争事件』(2014)です。出してみたらかなり売れたんですよ。

高崎 『映画の奈落』は講談社ノンフィクション賞にノミネートされていて、立花隆が絶賛しているので賞を獲れるんじゃないかって言っていましたね。

樽本 講談社の方が、これはウチで評判むちゃくちゃ良いので絶対賞を獲りますから、獲った先には文庫化をお願いしますって言ってきたんです。結局、賞は獲れなかった。でも文庫は講談社から無事出ました。伊藤彰彦さんというのも本当の才能のある人で、その後、『無冠の男 松方弘樹伝』(2017, 講談社)を松方さんと共著で出したり、今年12月には角川春樹への聞き書き本を出す予定だったり。いま「キネマ旬報」でも映画史家としていろいろと書かれていて、ウチではその後『笠原和夫傑作選』(2018/全3巻)の全解題をお願いしました。笠原ばりに調査を重ねた相当濃い内容です。

――やはり良い映画本の一つのポイントは人なのかもしれないですね。本のテーマとなる人、その人にこだわり続けている人……。

高崎 僕も自分で企画するときに批評や評論の本は意外に少ないですね。せいぜい花田清輝とか虫明亜呂無みたいにその独特の文体の魅力で読ませるものですね。あとはやはりジョン・ヒューストンやリング・ラードナー・ジュニアのような映画の作り手の自伝になってしまう。

樽本 宮本高晴さんも同じようなことをおっしゃっていました。あるとき、アメリカの映画批評本の翻訳をやりませんかと聞いたことがあるんですが、批評の翻訳はあまりやりたくないって。それよりも映画人の聞き書きや自伝を翻訳したいと。

高崎 僕は、宮本さんの翻訳による映画本は『英国コメディ映画の黄金時代』が最後で、清流出版の加登屋社長が引退されてしまったので、国書刊行会の樽本さんに実質的にバトンタッチって感じですね。

『ルビッチ・タッチ』

『ルビッチ・タッチ』 『ジョージ・キューカー、映画を語る』

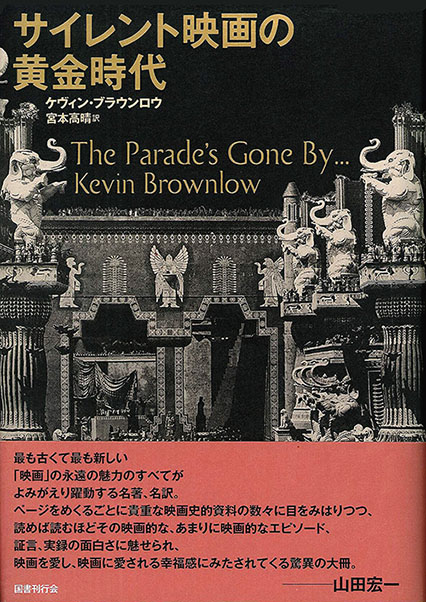

『ジョージ・キューカー、映画を語る』 『サイレント映画の黄金時代』

『サイレント映画の黄金時代』

樽本 そのあと私が『ロバート・アルドリッチ大全』(2012)の翻訳をお願いして引き受けてもらいました。原書の内容にいろいろ問題があって大変だったのですが、なんとかつくり直して、そこで宮本さんの力量はすごいなと思いまして。で、そこから続くんです。宮本さんがいろいろ企画案を持っているので、「次にやりたいのは?」「ルビッチ、どうですか?」「やりましょう!」、で『ルビッチ・タッチ』(2015)が出る。「次に何か翻訳したいものはありますか?」「ジョージ・キューカーのインタビュー集はどうですか?」「やりましょう!」、で『ジョージ・キューカー、映画を語る』(2016)が出るという流れです。『サイレント映画の黄金時代』(2019)も宮本さんが推薦する本で、これも評論というよりはサイレント映画に狂った男の伝記というべき本ですね。900ページのうち、180ページにわたる《サイレント期アメリカ映画人名事典》は宮本さんが一人で執筆しました。これも驚きましたね。

高崎 海外ではロッテ・アイスナーのドイツ表現主義映画研究の決定版『魔に取り憑かれたスクリーン』とかマニー・ファーバーの『否定的空間』、ロバート・ウォーショウの『直接的経験』、ジェイムズ・エイジーの『エイジー・オン・フィルム』とか古典と言われているような映画本がいっぱいあるんですよ。そういうのがまだまだ翻訳されていない。ただ翻訳できる人が少ないというのもありますね。

青木 最近は結構、海外の脚本術、編集術をひも解くといった翻訳本も多く出版されているけれど、ああいう本の翻訳って、読むのにハードルが高いですよね。

高崎 例えば山田宏一さんみたいな繊細きわまりない翻訳ができる人はまだまだ少ない。だから宮本さんに頼ってしまうんですけれどね。

クラウドファンディングについて

高崎 最近気になっているのは昨年、フィルムアート社からタランティーノの本(『クエンティン・タランティーノ 映画に魂を売った男』)が出たでしょ。全ページオールカラーで価格が3千円。なぜこんな値段で出せるんだろうと。

樽本 『メイキング・オブ・TENET テネット クリストファー・ノーランの制作現場』(2020, 玄光社)というような、オールカラーのメイキング本などもかなり安いものが多いですね。

――海外発の本を日本版の版権を買って出せているからかも知れませんね。

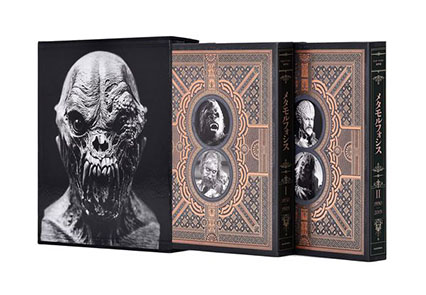

『メタモルフォシス リック・ベイカー全作品』

『メタモルフォシス リック・ベイカー全作品』

高崎 この間「キネマ旬報」の編集部で見せられたんだけど、これも世界発売のリック・ベイカーの本(『メタモルフォシス リック・ベイカー全作品』2021, 河出書房新社)。函入りの2巻本で4万円を超えるボリューム。「スターログ」時代にロスの特派員だった中子真治さんがリック・ベイカーによく取材していたから感慨がありましたけど。ああいう特撮本だと日本では千部でも充分に商売にはなりますよ。

青木 ああいった映画のビジュアル本というのは、普通の映画本と並走してずっとあるような気がしますね。資料として一定の需要があるんでしょう。

樽本 『スターウォーズ』ものとか、ディズニーとか。

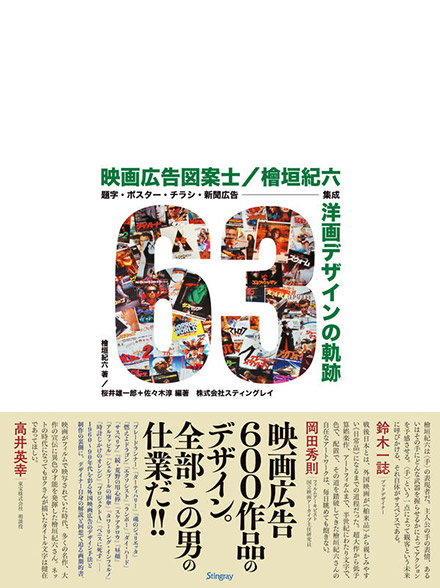

青木 ポスター集とかね。そういえば檜垣紀六さんの作品集(『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』2020, スティングレイ)は今年? あれもすごい本で。

樽本 あの企画を知ったときになんで国書に持ってきてくれないんだと。やりたかった!と思ったのは近年ではあの本ですね。でも国書で出していたらもっと価格が高くなっていたと思います(笑)。

『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』

『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』

――『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』はクラウドファンディングを利用したことでもSNSで話題になりましたけど、ああいうクラウドファンディングの利用は筑摩さんも国書さんも、ご自身のところでつくる分には必要ないと思いますし、ちょっとお話しづらいかもしれませんが、どう考えますか。

樽本 う〜ん、全く個人的な見解を言わせてもらうなら、第三者にお金を出してもらう、それで本をつくるのは私にはできないと思いますね。つくる以上は勝手に自由にやる、というのが基本なので。普通の出版でもそうなんですが、製作費を負担してもらうと思わぬところで忖度せざるをえない部分が出てくる可能性があると思うのでいろいろ難しい。あくまで私自身は、ですけれど。それを踏まえてよりよい本にするという考えもあるんでしょうが、どうしても気にしてしまう。

青木 私も樽本さんも版元の人間なので実感はないですし参考にならないと思うんですが、ただ、それでいろんな本が出ること自体は歓迎していいんじゃないのかな。ただひとつ危惧するのは、校正や編集が不在で内容が粗雑なものが出てくる可能性はありますよね。それが典拠となって、あとあとまで尾を引く可能性はあるだろうとは思う。

樽本 たまにあるんですよね、索引がない映画本。著者や版元が定価を抑えたいということで索引をつけないという場合があって。でも索引は多くたって10何ページだから、それで索引をやめて定価を抑えるって、私からしたらあり得ないんです。作業が大変だから、という理由もあるかもしれませんが。

青木 ただ、筑摩の場合だと台数が一台増えたから定価上がっちゃうよっていうのはありますよ。出ちゃいますね、ページ数、ちょうど台割で32の倍数でうまく入ってたのに、ここではみ出ちゃうとギリギリ原価率はみ出ちゃう。定価あげましょう、って(笑)。

樽本 ウチはそういう場合は問答無用で定価をあげるしかないとなります。

青木 例えば、モノによっては2千円以上の商品設定ができないものもある。それでこれ以上1ページも余裕ない、っていうこともあるんですけどね(笑)。

高崎 僕は古い人間なのでクラウドファンディングで本をつくるという発想がなかったんです。今後、檜垣さんのような本ができるんなら万々歳だと思う。映画館でもミニシアターファンドみたいな好例があったじゃないですか。ただ青木さんが言ったように、ひどい失敗例が出たらたちまち話題になって、全てがしぼんじゃいますね。基本的に信用問題だもの。だからクラウドファンディングするのなら、支援者に対してよほど克明なイメージ、企画書を提示する必要がある。で、お金がちゃんと集まって、正当に使われてこういうことができるってなったら、こんないいことはないと思うんですけど。

スチール写真の重要性

――最近の映画本でひとつ気になることは、一部のビジュアル本を除いて、スチール写真がとても少ないんですね。文章でその映画の俳優の素晴らしさやシーンについて書いているとき、そこにその映画のスチルがあってくれと思うんですが、載っていない。

樽本 映画のスチールが使いにくいんです。昔は自由に使えたと思いますが、現在は写真1点につき使用料を何万円も映画会社から請求される。それでもう採算が合わなくなってしまう。定価を上げてもどうにもならない(笑)。写真が一切ない映画本も多くなっていますね。

青木 1点3万円近くかかっちゃったりしますから。そうなるともう、扉に写真を1点大きく入れて、それで終わりとか。あとは映っている人の肖像権を使用者(出版側)の責任でクリアにしなさい、という条件がつきます。映画本のスチール写真の使用が一気に厳しくなったのは80年代の半ばだったと思います。

高崎 なにかきっかけがあったんですか。

青木 さっき私が話したピンク映画の『はだかの夢年代記』という本を作った村井実さんは、内外タイムス記者時代のを含め裸の写真をいっぱい持っていたんです。それを使って㏍ベストセラーズで『女優 私も脱がされた』(1983)という本を新書版で出したんですが、それが大手5社含む有名女優の裸のシーンを集めたもので、当時数十万部売れたんじゃないかな。それを見て、各社の著作権担当者が一気に態度を硬化させた。それがきっかけだと聞いています。

高崎 その話は昔、僕も聞いたような記憶があります。それまでは写真に関しても比較的ゆるやかだった。

樽本 各社に映画の写真の管理セクションができた。そこでいかに部署だけで成立させていくかということだと思います。私の担当映画本では、1点ずつ使用料を払うのではなく、まとめての印税契約が多いですね。その方が内容として充実しますし、著作権的にもきちんとなると思うんです。

高崎 ショット分析がメインのアカデミズム系の映画書籍での画像は著作権の引用ルールにのっとった本篇からのキャプチャーでしょ。まともに映画会社から借りたら出版自体が成立しないから、ああするしかない。

樽本 ああいうふうに引用の定義にのっとっていれば、まったく問題はないはずですから。

青木 樋口尚文さんと『グッドモーニング、ゴジラ』をつくったときも、ゴジラの出現シーンを当時出たばかりのビデオプリンターでキャプチャーした画像を並べてやりましたね。彼はそのためだけにビデオプリンターを買ったんじゃなかったかな。その時は東宝に使いますよと了解をとったんですが、いま思うと、画像の比率も小さいし本文の記述と完全に連動していますから、完全に「引用」で、了解の必要はなかったのかな。

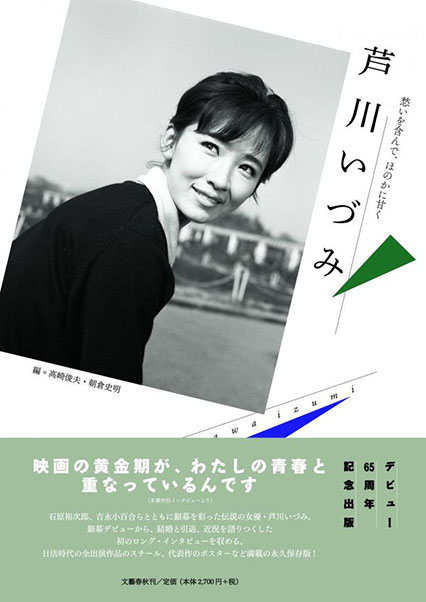

『芦川いづみ 愁いを含んで、ほのかに甘く』

『芦川いづみ 愁いを含んで、ほのかに甘く』

高崎 2年前に文藝春秋から出した芦川いづみの写真集『芦川いづみ 愁いを含んで、ほのかに甘く』(2019)。これは日活から来た話なので、写真は使い放題だったんです。日活も文春とは写真に関してはグロスで契約書を交わしていると思いますけど、デザイナーが全部作品ごとに好きに選んでいい、日活のPR誌からも使っていいというので、狂喜していました。芦川さんのオフショット、水着写真なんかも出して、これは贅沢極まりない楽しい仕事でしたね。

青木 日活はベタ焼きでちゃんと見せてくれますからいいですよね。写真を選ぶときに、あるものを全て見せて選ばせてくれるか、ある程度絞ったものしか見せてくれないかっていうのも会社によって違いますから。

――現在はスチールをデータ化して管理し、貸し出している例が多いですね。銀塩写真の元ネガや紙焼きをデータ化するときに映画会社で代表的なカットを選んでデータ化し、整理している。でもタイトルを知られていないような作品だと代表カット以外は捨ててしまっている可能性もあると聞いたことがあります。

『森田芳光全映画』

『森田芳光全映画』

樽本 日活の場合は作品ごとのスチールを全てベタ焼きで残したファイルがあるんです。『映画監督 神代辰巳』に収録するスチール写真を選ぶときには、神代全映画のシーンを頭に叩き込みまして(笑)、小さいベタ焼きの写真をバーッとチェックしました。数日かかりましたが。データ化されてないものまで焼いてもらって、とてもありがたかった。だからあの本には本邦初公開のスチールがたくさん入っています。最近では、リトルモアから出た『森田芳光全映画』(2021)が、全作にわたってしっかりとスチールを入れていました。30作近くありますが版権を持っている映画会社がバラバラなので本当に大変だったと思います。ほぼ全作のブルーレイBOXが出るということで、その宣伝に絡めてということもあるのかもしれませんが、それにしてもなかなかできることではない。

高崎 そういえば、DVDやブルーレイのパッケージ写真だとソフトの宣伝と見なされて無料で済むので、スチールの代わりにパッケージ写真を書籍に載せるというやり方も、一時期多かったですね。

樽本 ただ商品パッケージも、あるときアメリカの洋画会社に申請したら、ここに載っている俳優全てに許可をもらわないとダメだと言われて、頭を抱えたことがありました。そのときは、どうしてもそのパッケージ画像を入れたかったので、そのパッケージのデザインを批評する文章をメインにしまして、「引用」図版として掲載しました。

映画本には「記憶違い」があっていい

『日本映画作品大事典』

『日本映画作品大事典』

――冒頭で青木さんが山根貞男さんとの出会いが大きかったと話されていましたが、今年6月、制作に22年かかった山根貞男編『日本映画作品大事典』(2021, 三省堂)という大著が出ました。

樽本 今日、私持ってきたんですよ、この話をしたくて。会社でも資料として買ったんですが自分でも買いました。これは本当に本当にすごい本です。映画本を作るときに、この事典があるのとないのとでは安心感が全然違う。よりどころがある、参考できる確かな情報があるというのはなんと素晴らしいことかと。ただ、かなり特殊な編集方針によってできている本で、映画のタイトル表記もこれに合わせようと思っていたのですが、それはできない感じです。

高崎 独自のタイトルの記載法なんですよ。

樽本 けっこう無茶するなあと思ったけれど(笑)、事典だからしょうがないですね。そういうのはあるんですけど、これからの映画本の編集は、この大事典なくしては不可能ですね。

青木 特に戦前の、もうフィルムの現存しない作品まで、かなり拾っていますよね。それも内容をきちんと書き込んでいるから、そこは初めてじゃないですか。

樽本 ピンク映画はそんなに紹介されていませんが、監督名はちゃんと挙げられていますし、それでも少ないですけど。

青木 ピンク映画プロパーの監督はかなり落ちている。そこの課題は残された。

樽本 ただ重要な監督は入っています。元ピンク出身で、という人は作品名も全部入っている。それとロマンポルノは、ほとんどの作品のあらすじが載っていますね。これは感動的です。

高崎 この事典について山根さんと「週刊読書人」で対談しましたが、やはりいま、書き手がビデオを何度も観てチェックして書くようになって、鬼の首を取ったようにアラ探し、細かな違いを指摘するようになったでしょう。つくづく大変な時代になったという話題が出ました(笑)。

樽本 山根さんがすごいのは、「キネマ旬報」で「日本映画時評」をずっと連載しているでしょう。基本記憶で書いているんですよ。もちろんサンプルをモニターで観ることもあるかもしれないけれど、ほとんどが試写や劇場で一回だけ観て書いている。新作紹介だから当然なんですが、ほとんどの人は怖くて書けないと思うんです。間違ったらどうしようと。でも間違っててもいいじゃんって私は思う。映画とはそういうものなのだと。

高崎 最近の映画研究者は間違いがあると「記憶違い」だと言って指摘してくるけれど、僕も映画の批評には記憶違いがあっていいと思う。もともと映画って、一回観てもすべてを記憶できるわけではないし、頭のなかで勝手にいろんなイメージを膨らませて楽しむという芸術だから。

樽本 和田誠さんの名著『お楽しみはこれからだ』(1975-1997/全7巻)は文藝春秋で長らく絶版状態だったんですが、今度ウチで復刊することになったんです。映画の名セリフを紹介するシリーズですが、2巻まではビデオなどで確認することなく完全に記憶で書いているそうです。これは和田誠しかできないことだと思いますが。

高崎 この間、和田誠展に行ったんですけど、『お楽しみはこれからだ』のための特別なレイアウト用紙が展示されていましたよ。

樽本 『お楽しみはこれからだ』は文庫になっていないじゃないですか。なんであんな名著が、と思ったら、あれは文庫化できないんです。完璧なレイアウトになっていて。

高崎 単行本のままの形で復刊するんでしょう?

樽本 そのままのサイズで刊行するしかないんです。四六判とかちょっと小さいサイズにしようかなとあれこれ考えたんですが、右ページに本文40字・20行、左ページにイラストレション、下に脚注、それで見開き完結、というレイアウトが完璧で何も動かせない(笑)。昔のままの形での復刊ですが、愛蔵版ということでそれぞれ函入にします。

青木 淀川(長治)さんなんかも、結構、記憶違いをされてましたよね。

高崎 逆に淀川さんなんか自分で勝手にシーンをつくってるところがあるんですよ。

樽本 『ルビッチ・タッチ』を編集したときにエルンスト・ルビッチの映画を改めて観直したのですが、なんだか、淀川さんの話している内容の方が面白くなっていたりして(笑)。

高崎 思い込み、というよりは、己の想像力、妄想力(?)で記憶を補完するみたいなことができるのが映画のいいところでね。

樽本 それで言うと、さっきのスチールとキャプチャーの話でも、映画の研究本ならば、その該当シーンのキャプチャー画像でいいだろうと思うんですが、それは本当に分析的で、私にとっては「映画本」という感じはしないんです。場面スチールと現場スナップ写真があって、たとえスチールでも全シーンはないから、本文で言及している場面の写真はないことが多いわけです。その映画のスチールと本文が微妙に繋がってる、触れ合っているという感じが良いわけで、それが映画本のダイナミズムという気がします。スチール写真の使い方も筑摩書房の「リュミエール叢書」でデザイナーの中島かほるさんや蓮實重彥さんとかが考え抜いた、これ以上はできないっていうくらいシンプルな配置、あれが映画本の基本スタイルだと思います。読者の想像力を邪魔しない、でも写真がないと寂しいので、その映画の雰囲気は味わえるような。

デジタル時代だからこそ、アナログで残す

――映画の二次使用というか、ソフトでの鑑賞ができるようになって以降、先の話のように映画の見方も変わってきてしまったと思うんですが、いま、これだけネットやSNSが利用される時代になって、「本」のつくり方・考え方になにか影響はありますか?

樽本 つくり方というか、これも同じく基本の考え方としては、映画本に限らずインターネット、デジタル環境の資料は基本的に「残らない」と思うんです。情報が全部ありそうでいながら基本データがあやふやで、あったはずのページがもうない、そういうこともしょっちゅうでしょう? だからできるだけ紙にしないと資料は残らない。デジタルは一瞬にして消えることがある、もうこれはハッキリしているので、紙の本を出しておかなきゃダメなんじゃないかと思いますね。映画のフィルムもそうで、シネコンなんかはいま、デジタル上映のDCPですけれど、デジタルはバージョンが変わって使えなくなる場合があるから、数年経って観られるかというと怪しいわけですよ。本も一緒だと思うんですね。むしろ紙の本の重要性は増してくるんじゃないか。映画のスチール写真にしても、デジタルデータで保存したらそれで安心して、映画会社も元のアナログの、紙焼きを捨ててしまう可能性があります。紙焼きは厖大な量がありますから。現にそういう処理をしてしまっている映画会社もあります。映画本のなかにしか存在しないスチール写真がたくさんあるんです。

『ドキュメンタリーは格闘技である』

『ドキュメンタリーは格闘技である』

高崎 僕はちょっと別の視点でお話ししますと、自分の最近の仕事で、6月に小学館新書から出た『映画評論家への逆襲』(2021)の構成をしたのですが、メンツが荒井晴彦、森達也と白石和彌、井上淳一。これはコロナ禍でのSAVE the CINEMA活動の一環として、地方のミニシアターを応援しようと4人が全国各地のミニシアターを舞台にして、テーマを決めてYouTubeのオンライントークをやったものの採録なんです。これをまとめて思ったのは、YouTubeで観るとそれはそれで臨場感があるんだけど、活字にするとさらにリアルな面白さが出てくるんです。同じように数年前に筑摩から出た、原一男の対談集『ドキュメンタリーは格闘技である』(2016)もそうで、これは原さんが主宰する「CINEMA塾」で原さんが聞き手を務めた膨大な映画人のインタビューのなかから、深作欣二、今村昌平、大島渚、新藤兼人を選んでまとめたものです。原さんは、映画評論家じゃ絶対聞けないような、監督の女性問題とかを平気でズケズケ聞いちゃうんですよ。ふつうは活字になるという前提だと、ちょっと構えてしまうけど、トークだとついしゃべっちゃうということがあるんですね。こういう面白いトーク本って、これから出てくるかもしれない。

――確かにいまオンライントークみたいなものがやたら多くて、ときどき覗いてみると、よくこんなことをしゃべったなと思うことがありますね。

青木 ちなみに私は完ぺきにアナログなんですよ。自宅にはパソコンもないし、スマホ、ケータイも持たない。

一同 それは素晴らしい。

青木 会社のパソコンだけですね。会社にいるときの仕事でしかデジタルツールを使わない人間なので、これに関して私は答える資格は全くないんですが、ネットは何かわからないことがあったときに検索するのは簡単ですよね。そういう意味では……基本は紙で残すというのは高崎さん、樽本さんと同じ感性なんだけど、本をつくっているときに、細かく註をつけるということはしなくなりました。デジタル時代になったのだし、むしろこれくらいはわからない人は調べてよ、と思って割り切るようになっちゃいました。だから図版なんかでも、気になるんだったら検索してくださいよと。さっき言っていた、紙で残すというのとは逆のことをやっちゃってるんです。

樽本 一般的なものはいま図版検索ですぐにわかりますからね。それと、これは映画本ではないんですが、つい先日、註のところにQRコードをずらっと並べている本を知りまして、翻訳書なんかでも最近は参考文献をネットに載せて、そこに案内するというものは多かったんですけれども、あ、もはやこういうことなのかと。

高崎 両方、同時に使えと。

青木 むしろこれからは、ネットで検索しても出てこないようなものをなるべく本にしたいし、そういうものはどんどん載せたい。そういう気持ちですね。ネットにないものは山のようにあるわけですから。例えばそういうものが『場末のシネマパラダイス』のなかにはいっぱいあって、ポスターが載ってる『ハンマー・キット』(62)なんていう映画は、監督は三輪彰で、ネットには三輪彰監督の項目は見つけられるけど、この作品名がない。文化庁のデータベースサービスにも一切引っかかってこない。検索して私がようやく見つけられたのは、鈴木義昭さんの本『新東宝秘話/泉田洋志の世界』(2001, プラザ)を読んだ人がブログに自分の記憶みたいなものを書いていたぐらいなんです。そういうふうに誰も記録していない作品もいっぱいあるんじゃないかと思うと、それらをもっと本にしたいなという欲望がふつふつと湧いてくるんです。

来たるべき映画本の世界へ

――最後に皆さんのこれからの企画とか、どういう本をつくって行きたいかというところを伺いたいと思います。

青木 直近では高崎さんにがんばってもらって(笑)ユーロスペースのオーナーの堀越謙三さんの本の企画があります。PRちくまで1年くらい連載していたものを膨らまして単行本という企画です。

高崎 ちょうど、レオス・カラックスの新作『アネット』(21)が来年公開されるので、それに合わせて出したいと思っています。堀越さんの映画的なキャリアってけっこう破天荒で、これはかなり面白い本になると思います。

青木 それと樋口尚文さんに野村芳太郎論を。いま取り掛かっている大島渚が終わったら本格的にかかっていただく予定です。樋口さんが野村芳太郎監督の残した膨大な遺品を野村家からお預かりしていまして、『砂の器』(74)の撮影現場を記録した秘蔵資料などを精査しています。野村芳太郎=松本清張映画を徹底検証する。書名は『宿命』。

あとは基本、いままでやってきたこととそんなに変わらないのですけど、筑摩に入ってから、割とペーパーバック的なつくり方の映画本が多かったので、そろそろ編集人生のゴールが近づいてきて、ブツとしてちゃんとしたものを手がけたいなと思う気持ちがあるんですけどね。あとは高崎さん同様、古いものを引っ張り出してくるのは自分の習性としてあるので、それもやりたい。例えば昔の「キネマ旬報」に「なくて七癖」という連載があるんですが、これは映画監督のことを助監督や周辺の人が書いているんです。岡本喜八のことも山本迪夫が書いていたりして結構面白い。これは喜八さんのちくま文庫『マジメとフマジメの間』に再録しましたが、ほかにもいろんな人が書いていて面白いです、何とかならないかなと思っています。

『映画全文1992-1997』

『映画全文1992-1997』

樽本 デジタルの時代だからこそ、捨て置かれている、という言い方はよくないんですが、打ち捨てられちゃうものがあって、それは私も手遅れにならないうちに発掘したいですね。いま予定しているのは宮本高晴さんの翻訳によるルイーズ・ブルックスの自伝『ハリウッドのルル』。これはもう翻訳が出来ています。あとカルト映画監督ジョン・ウォーターズの『地獄のアメリカ横断ヒッチハイク』という本。柳下毅一郎さんの翻訳です。これがむちゃくちゃ面白いんです。3部に分かれてまして、第1部は「最高のヒッチハイク」というフィクション。第2部は「最悪のヒッチハイク」。これもフィクション。第3部がノンフィクションの実際のヒッチハイクという3部構成。いろんな人と出会ってのドタバタを書いていて、ウォーターズも最近は映画が撮れない状況なのですけど、ある意味で本書はウォーターズの新作なんです。文章で味わう映画というか。これを年内に出す予定です。

他に進行中なのは、キャメラマンの仙元誠三の聞き書き本です。「映画秘宝」で連載していたものの単行本化ですが、仙元さんが急逝されてしまったので5人の助手の方々に追加取材したりして、分厚い本になりそうです。あとは上野昂志さんの映画評論集ですね。これは自分のオリジナル企画です。上野さんって蓮實重彥さん、山田宏一さん、山根貞男さんと並び称される映画評論家ですが、実は映画の本は少ないんですよ。映画本といえるのは『映画=反英雄たちの夢』(1983, 話の特集)、『映画全文1992-1997』(1998, リトルモア)ぐらいで。「季刊リュミエール」にも、川島雄三論、山田洋次論といったすごい評論を書いていて、どうして本にならないのかと思っていたんですが、たまたまなっていないだけだと。これまでの本にも収録されている文章も含めて、上野さんが書いた日本映画エッセイ・コラム・評論をまとめまして、監督の生年順に並べたので「伊藤大輔から濱口竜介まで」ということになりました。四六判で900ページ超えで函入、また鈍器本になっちゃいますけれど。

高崎 上野さんは評論家としてすごい人なんだけど、みなすごさがわかってないんですよ。その上野さんの本を二回り以上下の世代である樽本さんが編集しているのがミソですよね。

樽本 高崎さんはいかがですか?

高崎 僕はまあいろいろと進めてはいるんだけれども、そろそろやりたいのは竹中労の「日本映画縦断」全三巻の復刻ですね。同じく「キネマ旬報」でその前に連載していた「日本映画横断」も合わせて、完全版として出したいと思っているんですが。

青木 以前からの念願の企画ですよね。

高崎 そうなんです。竹中労については「李香蘭と満映」に関する資料も揃っているので、こちらのほうもそろそろ実現に向けて動きたいなと思っています。

――期待しています。ではお三方、長時間に及びましたが、本日はありがとうございました。

2021年10月12日、都内某所にて

聞き手・構成=佐々木淳(編集者)

書店の映画本コーナーはワンダーランド

ジュンク堂書店 池袋本店

確かに映画本の点数は増えてはいるものの、そもそも映画本は発行部数が少ない。ゆえに自宅近くの中規模書店でほしい映画本を探してもまず見つからず、どうしてもネットで購入することが多くなってしまう。だが本好きならば、ここはやはりリアル大型書店の映画本コーナーにこそ出向きたい。一度足を踏み入れれば、そこは一日じゅう居すわりつづけてでも本を読みたくなる、誘惑いっぱいのワンダーランドなのだ。

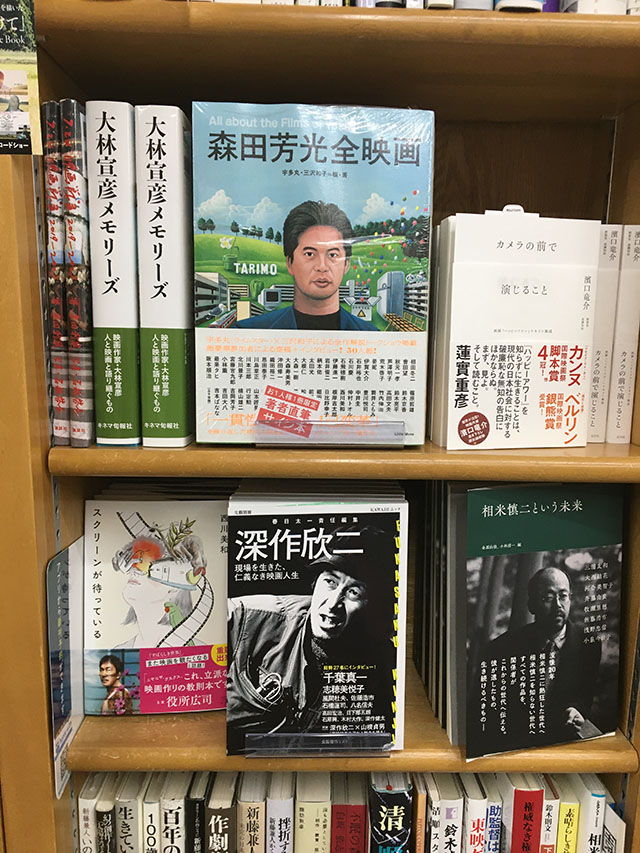

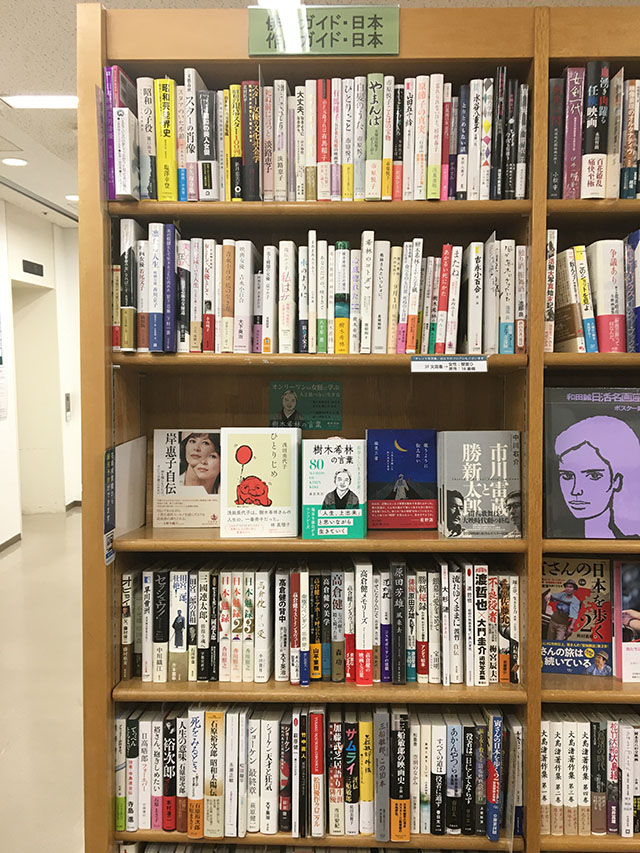

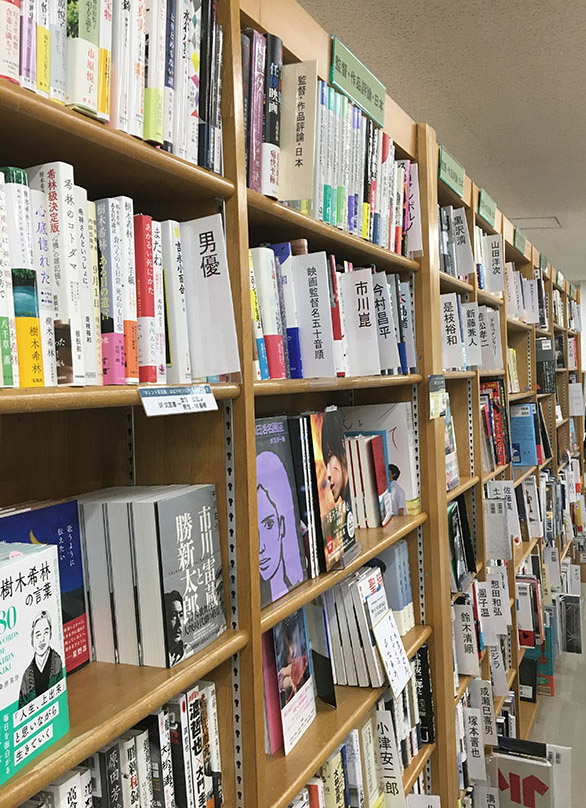

エレベーターを9階で降りると、すぐに映画本コーナーが。両脇本棚16列全て映画本。壮観だ。

エレベーターを9階で降りると、すぐに映画本コーナーが。両脇本棚16列全て映画本。壮観だ。 エスカレータ近辺にある一番目立つ棚は、映画雑誌など。

エスカレータ近辺にある一番目立つ棚は、映画雑誌など。 話題の監督の本などはジャンルを問わず、平置きして、表紙を見せるように心がけているという。

話題の監督の本などはジャンルを問わず、平置きして、表紙を見せるように心がけているという。 この棚はほとんど俳優関連の本(著書、インタビュー、研究本)で埋め尽くされている。

この棚はほとんど俳優関連の本(著書、インタビュー、研究本)で埋め尽くされている。 定番の監督研究本(著作含む)は、本棚3列にわたっていた。

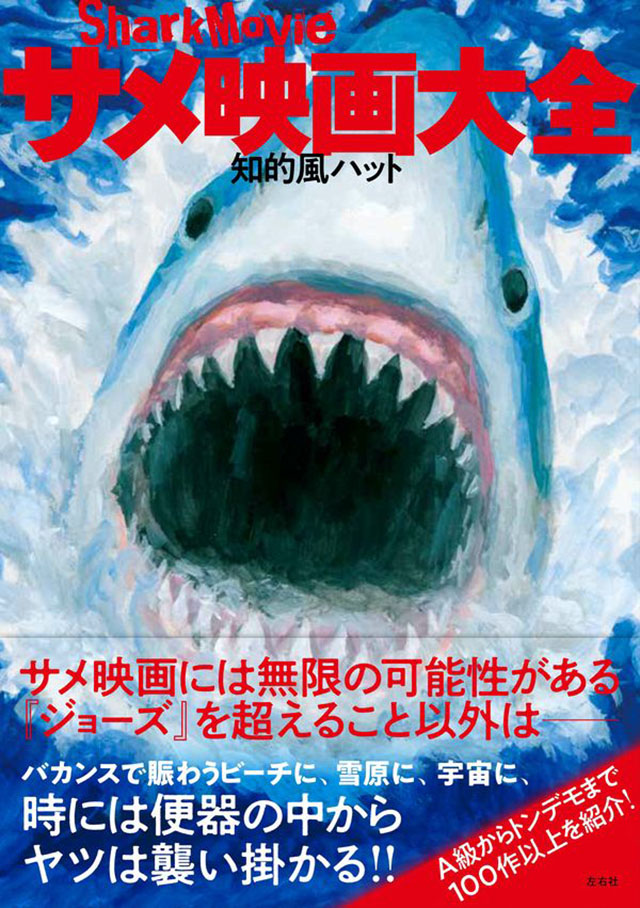

定番の監督研究本(著作含む)は、本棚3列にわたっていた。 『サメ映画大全』サメ映画には無限の可能性がある。『ジョーズ』を超えること以外は〜のコピーがいい!

『サメ映画大全』サメ映画には無限の可能性がある。『ジョーズ』を超えること以外は〜のコピーがいい!新書や文庫の売り場は別の階になるが、少しでも映画に関係すれば、もちろん映画本コーナーに。また小説、建築やファッション書など、SNSで紐付かれて、ときどき意外な本が、別のコーナーから持ち込まれることもあるという。だから、これだけあってもつねに棚は足りない。

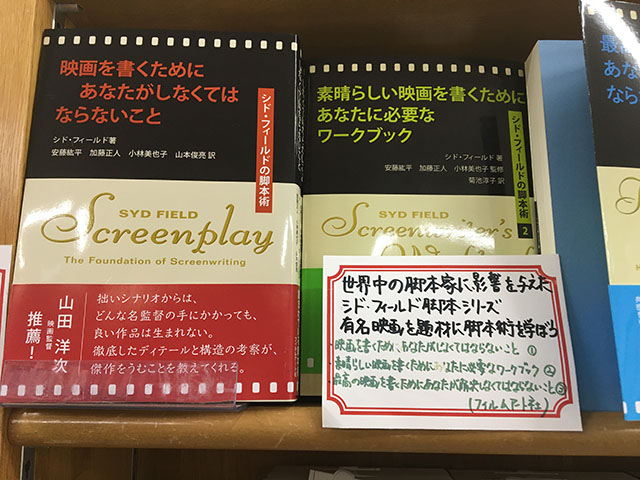

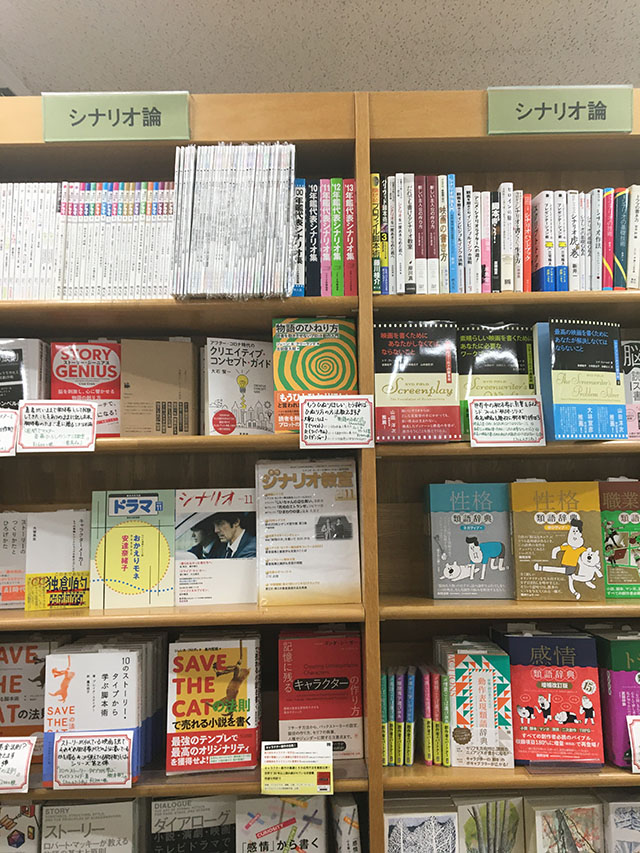

映画学科の学生が多く訪れるそうで、脚本や作劇術の本には力を入れている。

映画学科の学生が多く訪れるそうで、脚本や作劇術の本には力を入れている。「定番のいわゆる評論本や監督本というのは、最近大ヒットはないんですが、やはり山田宏一さんや蓮實重彥さんの本などはコンスタントに出ますし、直近では『ユリイカ』2021年10月号の円谷英二特集(青土社)や『ジョージ・A・ロメロの世界 映画史を変えたゾンビという発明』(2021, Pヴァイン)も動いていますね。全体的な傾向としては、ちょっとお高めなビジュアル本が意外と売れています。去年の『メイキング・オブ・TENET テネット クリストファー・ノーランの制作現場』(2020,玄光社)は本当にすごかったです。コロナ禍で映画の公開も延びて本が先行したり、近くに上映していた大きな劇場もありますし、いろんな要素があったとは思うんですが、パパパッと動いて、当店だけで120冊ぐらい売れたんです。同じような世界発売の翻訳本として『ウェス・アンダーソンの風景 世界で見つけたノスタルジックでかわいい場所』(2020, DU BOOKS)もよく出ました。これは映画の本というには微妙で、アンダーソンの映画にインスピレーションを受けた写真家が彼の映画に出てきそうな風景を集めた写真集なんですが、すごく美しいんです。最近はとにかく1本の映画からこんな側面があったんだというほど、いろいろな切り口の本が出ているんですよ。企画力がすごいというか、本当に驚きます」

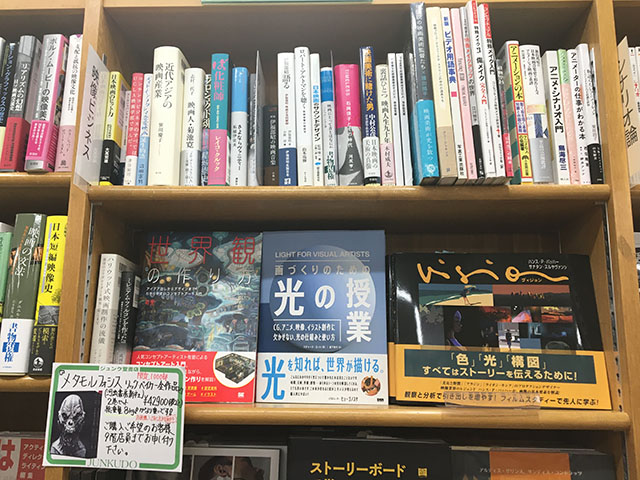

『Vision』を置いている棚。

『Vision』を置いている棚。 シナリオの本は2列14段を使っても置き切れないほどあるそう。

シナリオの本は2列14段を使っても置き切れないほどあるそう。 こちらは手前が技術書、奥が評論が並ぶ。

こちらは手前が技術書、奥が評論が並ぶ。「『日本映画作品大事典』(2021,三省堂)が出たときは、あのボリュームですし、まずは中身を見ていただきたいと思って、ポップをつけて平台に陳列し、自由に読んでいただけるようにしました。若い人にこそ読んでいただきたい本ですし」

「昨日は宇多丸さん、水道橋博士さんにご協力いただき、『森田芳光全映画』(2021, リトルモア)のイベントを開催して多くのお客様にZOOMで参加いただいたのですが、コロナ禍でまだ店内でのイベントができないんですよ。ただ普段の書店にもどんどんお客様が戻ってきていますので、頑張っていきたいと思います」という富塚さんに今後の抱負をお聞きすると、「映画本に特化したような特別な棚を作りたいなという思いはあるんですが」とのこと。コロナ禍がさらに収束に近づき、店内でのイベントも復活したころ、富塚さんの思いがかなっていることを期待したい。

ぜひ読んでほしいオススメの映画本68冊

新刊本からネットや古書店で探さねば入手困難なものまでさまざまだが、実に個性あふれるセレクトとなった。

轟夕起夫さん(映画評論家)

「映画本:お気に入りのベスト10」(順不同)

- 『21人の僕―映画の中の自画像』池部良(文化出版局)

- 『「アフリカの女王」とわたし』 キャサリン・ヘップバーン(文藝春秋/文春文庫)

- 『バラと痛恨の日々―有馬稲子自伝』 有馬稲子(中央公論社/中公文庫)

- 『いまの私』ローレン・バコール(文藝春秋)

- 『ラッキーマン』 マイケル・J・フォックス(ソフトバンク文庫)

- 『日本魅録(1〜3)』 香川照之(キネマ旬報社)

- 『俺、勝新太郎』 勝新太郎、吉田豪(廣済堂出版/廣済堂文庫)

- 『ピーター・フォーク自伝 「刑事コロンボ」の素顔』ピーター・フォーク(東邦出版)

- 『シシド 小説・日活撮影所』 宍戸錠(新潮社/角川文庫)

- 『もぎりよ今夜も有難う』 片桐はいり(キネマ旬報社/幻冬舎文庫)

「映画本:いま読むべきベスト5」(順不同)

- 『森田芳光全映画』 宇多丸、三沢和子(リトルモア)

- 『「最前線の映画」を読む Vol.3 それでも映画は「格差」を描く』町山智浩(インターナショナル新書)

- 『歌うように伝えたい 人生を中断した私の再生と希望』塩見三省(角川春樹事務所)

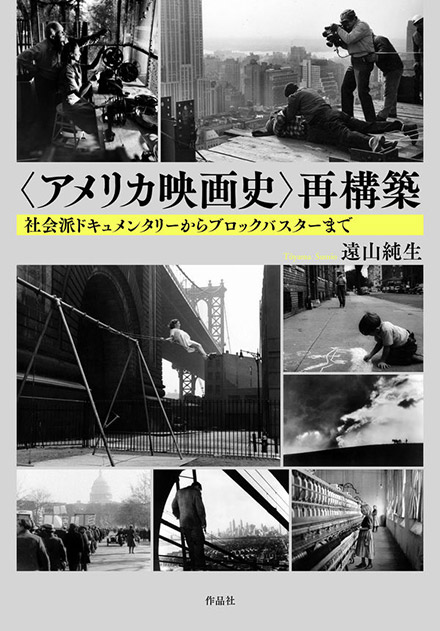

- 『<アメリカ映画史>再構築』遠山純生(作品社)

- 『韓国映画・ドラマ-わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』西森路代 ハン・トンヒョン(駒草出版)

『<アメリカ映画史>再構築』

『<アメリカ映画史>再構築』

高崎俊夫さん(編集者・評論家)

「映画本:お気に入りのベスト10」(順不同)

- 『ゴダール全集4 ゴダール全エッセイ集』J=L・ゴダール(竹内書店)

- 『ときにはハリウッドの陽を浴びて』トム・ダーディス(サンリオ/研究社)

- 『メカスの映画日記』 ジョナス・メカス(フィルムアート社)

- 『友よ映画よ わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』山田宏一(話の特集/平凡社ライブラリー)

- 『サヨナラだけが人生だ 映画監督川島雄三の一生』今村昌平編 (ノーベル書房)

- 『出会いの遠近法 私の映画論』矢島翠 (潮出版社)

- 『なつかしい芸人たち』色川武大(新潮社/新潮文庫)

- 『映画だけしか頭になかった』植草甚一(晶文社)

- 『現代アメリカ芸術論』ドナルド・リチー(早川書房)

- 『日本映画縦断・全3巻』竹中労(白川書院)

「映画本:いま読むべきベスト5」(順不同)

- 『場末のシネマパラダイス 本宮映画劇場』田村優子(筑摩書房)

- 『秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々/アニメーション映画の系譜』秋山邦晴(DU BOOKS)

- 『決定版 日本の喜劇人』小林信彦(新潮社)

- 『日本の<メロドラマ>映画-撮影所時代のジャンルと作品』河野真理江(森話社)

- 『日本映画作品大事典』山根貞男編(三省堂)

『日本の<メロドラマ>映画-撮影所時代のジャンルと作品』

『日本の<メロドラマ>映画-撮影所時代のジャンルと作品』

青木真次さん(編集者/筑摩書房)

「映画本:お気に入りのベスト10」(順不同)

- 『円谷英二 日本映画界に残した遺産』円谷一 (小学館)

- 『監督 小津安二郎』 蓮實重彥(筑摩書房/ちくま学芸文庫)

- 『映画渡世 天の巻・地の巻 マキノ雅弘自伝』マキノ雅弘(平凡社/ちくま文庫)

- 『トラック野郎風雲録』鈴木則文(国書刊行会)

- 『定本 映画術』A・ヒッチコック、F・トリュフォー(晶文社)

- 『秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々/アニメーション映画の系譜』 秋山邦晴(DU BOOKS)

- 『闇への憧れ 所詮、死ぬまでのヒマツブシ』 実相寺昭雄(創世記/復刊ドットコム)

- 『溝口健二の人と芸術』依田義賢(映画芸術社/現代教養文庫)

- 『日本映画縦断・全3巻』 竹中労(白川書院)

- 『ポプラ社の写真図鑑24 「映画」』 津村秀夫(ポプラ社)

『ポプラ社の写真図鑑24 「映画」』

『ポプラ社の写真図鑑24 「映画」』

「映画本:いま読むべきベスト5」(順不同)

- 『日本映画作品大事典』山根貞男編(三省堂)

- 『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』檜垣紀六(スティングレイ)

- 「ユリイカ」2021年10月号 円谷英二特集 (青土社)

- 『場末のシネマパラダイス 本宮映画劇場』田村優子(筑摩書房)

- 『一度はみたい!厳選名作ピンク映画』鈴木義昭(ブレインハウス)

樽本周馬さん(編集者/国書刊行会)

「映画本:お気に入りのベスト10」(順不同)

- 『森一生 映画旅』森一生、山田宏一、山根貞男(草思社)

- 『友よ映画よ わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』山田宏一(話の特集/平凡社ライブラリー)

- 『活劇の行方』山根貞男(草思社)

- 『映画に目が眩んで 口語篇』蓮實重彥(中央公論社)

- 『大島渚1960』大島渚(青土社)

- 『俺は手を汚す』若松孝二(ダゲレオ出版)

- 『Kihachi フォービートのアルチザン』(東宝出版事業室)

- 『映画人烈伝』関本郁夫(青心社)

- 『ボンクラ映画魂 三角マークの男優たち』杉作J太郎(洋泉社)

- 『ファビュラス・バーカー・ボーイズの地獄のアメリカ観光』町山智浩、柳下毅一郎(洋泉社/ちくま文庫)

「映画本:いま読むべきベスト5」(順不同)

- 『日本映画作品大事典』山根貞男編(三省堂)

- 『映画の声を聴かせて フランス・ヨーロッパ映画人インタビュー』魚住桜子(森話社)

- 『映画の旅びと イランから日本へ』ショーレ・ゴルパリアン(みすず書房)

- 『映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡』檜垣紀六(スティングレイ)

- 『映画監督 三隅研次 密やかな革新』吉田広明(作品社)

『映画の声を聴かせて フランス・ヨーロッパ映画人インタビュー』

『映画の声を聴かせて フランス・ヨーロッパ映画人インタビュー』

富塚夏実さん(ジュンク堂書店 池袋本店)

「映画本:お気に入りのベスト10」(順不同)

- 『ホラー映画で殺されない方法』セス・グレアム=スミス (竹書房)

- 『死ぬまでに観たい映画1001本』スティーヴン・ジェイ・シュナイダー(ネコパブリッシング)

- 『幻に終わった傑作映画たち』サイモン・ブラウンド(竹書房)

- 『映画プロップ・グラフィックス』アニー・アトキンズ(グラフィック社)

- 『ディズニー・コスチューム大全』ジェフ・カーティ他(翔泳社)

- 『サメ映画大全』知的風ハット(左右社)

- 『映画の間取り』WOWOW「映画の間取り」編集部(扶桑社)

- 『日本映画作品大事典』山根貞男編(三省堂)

- 『Vision』ハンス・P・バッハー、サナタン・スルヤヴァンシ(ボーンデジタル)

- 『物語の法則』クリストファー・ボグラー&デイビッド・マッケナ(KADOKAWA)

『映画プロップ・グラフィックス』

『映画プロップ・グラフィックス』