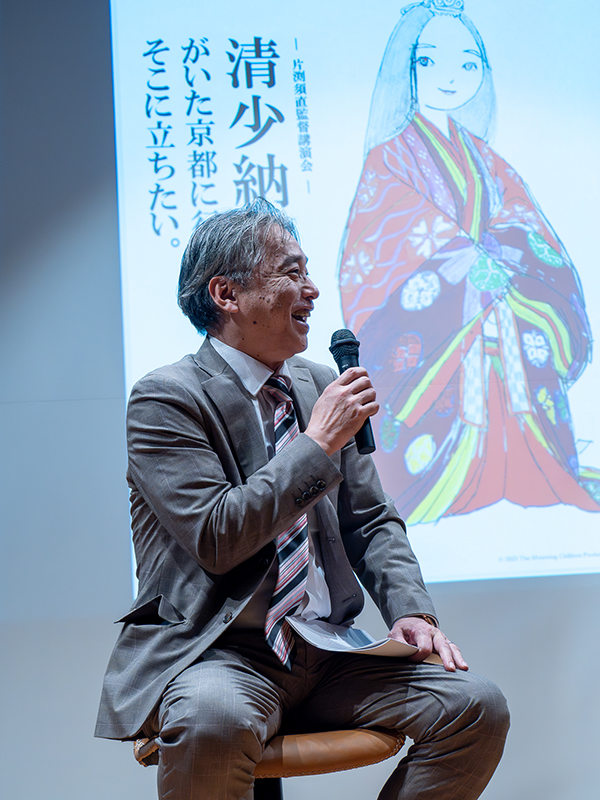

片渕須直監督講演会『清少納言がいた京都に行き、そこに立ちたい。』レポート 〜映画『つるばみ色のなぎ子たち』という、“来たるべき”千年の昔〜

2025年11月3日、東京国立博物館(東京都台東区)の平成館・大講堂にて、「片渕須直監督講演会『清少納言がいた京都に行き、そこに立ちたい。』」が開催された。その模様をレポートする。

今回の講演会は、高い関心を集め、定員380名に対して1000名を超える応募が寄せられた。さらに、講演会の開催にあわせて「『つるばみ色のなぎ子たち』制作資料展」も開催。『つるばみ色のなぎ子たち』は、片渕監督が制作中の長編アニメーション映画であり、『枕草子』の作者・清少納言が生きた平安時代を舞台とする。講演会の客席には、女性の姿も目立ち、平安時代への関心の高さがうかがえた。

制作資料展では、清少納言や中宮定子(ちゅうぐう ていし、藤原定子)が着ていた装束などの原画や宮中の人物図、傾斜地に建つ内裏(だいり、紫宸殿や清涼殿)の図面、物語の時代背景となる年表などが展示され、平安時代の研究者から「江戸時代の裏松光世『大内裏図考証』以来の内裏像の更新」ともいわれる、発見に次ぐ発見の成果が惜しげもなく披露されていた。

講演会が開催された大講堂では、壇上の上手には復元された小袿(こうちき)、下手には、これまでそうしたものがあることがほとんど指摘されずにいた裳唐衣(もからぎぬ)装束の夏服が展示され、平安時代の息使いが来場者の視覚に訴えてくる。

講演会の第一部では、「週刊文春エンタ+」(文藝春秋)の編集長・薗部真一氏を聞き手に、片渕監督が制作過程を語った。

「アニメーション映画『マイマイ新子と千年の魔法』(2009)のロケハンで山口県を訪れたとき、ちょうど発掘中の場所がありました。そこは、大きさと位置から、清原元輔(きよはら の もとすけ)の国司館跡ではないかと推測しました。元輔は清少納言の父。その館に、幼い娘を連れてきたのではないかと考え『マイマイ新子』には、のちに清少納言となる少女を登場させました。あの発掘現場に露出していた昔の地面の上を清少納言が実際に歩いていたのだな、と感じたことにより、私のなかで清少納言は、抽象的な“文学史上の人物”ではなく、身体性、あるいは肉体を感じられる具体的な存在へと変化しました」。

また、作品の舞台となる平安時代については、資料を調べるうちに、世間一般のイメージとは違う印象をいだくようになったという。

「一般的に平安時代は『雅やかで平穏な時代』と考えられていますが、清少納言が中宮に出仕したころ、都では天然痘(もがさ)が流行し、ある年には五位以上の貴族が67人も病没しています。998年には当時誰も免疫を持っていなかった麻疹(赤もがさ)の流行も起きています」

そうした事実を摘示して、平安中期は繰り返し襲来するアウトブレイクの真っただ中であったことを示し、「危機感あふれる時代だった」と述べた。

「際限なく訪れる人の死に、清少納言たちは喪服を脱ぐべき時を奪われていました。その喪服の色こそが、つるばみ色です。本作の題名にある『つるばみ色』とは、喪服の色のことなのです」

また片渕監督は、当時の京都は「水浸し」であったことも指摘する。地下水があちこちから湧き出し、飲み水をくんだり洗濯したりしていたようだ。水浸しであったがゆえに、ボウフラがわき、それはマラリアの流行の原因になっていく。こうした要素は、すでに公開されたティザー・ビジュアルやパイロット映像に盛り込まれている。

装束や建物、風習、地形、出来事、さらには画期的な平安時代中期の中宮女房の組織図……。「あらゆる事物と事象を徹底的に調べるのは当時の人々にどのような思考の規制、枠組みをもたらしていたのか。千年前の昔に生きた清少納言を、より具体的な存在として理解するため。さらには、ビジュアル化する過程で、これまでの研究史では見落とされていたことが広範にわたって明らかになり、いままで一般の方々がイメージしてきた”平安時代”とは異なる様相がそこにあったことを示すためです」と説明した。

講演会の第二部では、松嶋雅人氏(東京国立博物館学芸企画部長)との対談が行われた。松嶋氏は「10世紀の絵画資料はほとんど存在せず、残された染織品も完全ではありません」と示し、色彩の再現方法をたずねた。

これに対し片渕監督は「平安時代の装束としては十二単が有名ですが、これには皆さんが想像してこなかった夏服がじつは存在していて、これを太陰暦4月から9月にかけて1年の半分にもわたって着用していました。国宝『源氏物語絵巻』に描かれた夏服に使用された岩絵具を、蛍光X線分析で解析したところ、コバルトブルーであることが判明しています。この色こそ『枕草子』など当時の文献に記された『二藍(ふたあい)』なのであり、夏服専用の色だったのだと独自に推測しました」と、多角的な調査から新たな見解を見つけ出したことを明かしていた。

片渕監督の解説は、京都の地形と建築の調査結果にも及び、内裏が傾斜面に建てられていて地盤に1.8度ほどかたむきがあったことにも言及した。傾斜地に立つ内裏の建物群は、これまで検証されてこなかった。さらに、さまざまな地理的な資料から「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは」と書いた「山」とは、比叡山のことではないかと推定。片渕監督が「『枕草子』は、詩情にうったえた文学的な表現をしているというよりは、むしろ視覚的なリアリティのある描写をしているのでは」との所感を述べると、松嶋氏は「美術史家や学芸員であっても、片渕監督のように分野横断的に調査したり、復元資料を作ったりしているわけではない」と、片渕監督の熱意に舌を巻いていた。

さらに、松島氏が「平安時代の人々は、現代に生きる我々とどの程度近い存在なのか」と疑問を投げかけると、片渕監督は「第一部でもふれた思考の規制、枠組み、つまりタブーを取り払っていった先に、どれだけ私たちに近いかが見えてくるはず」と前置きしたうえで、次のように語った。

「たとえば清少納言は、出仕した当初は偉い人の前には出たくないと閉じこもろうとし、中宮女房の中間管理職であると思われる局主(つぼねのあるじ)からたしなめられていました。しかし、時間を経て宮中での立場が変わると、男性官史との交渉役の仕事もするようになり、テキパキと働く自分に誇りを持つようになっていきます。そうして仕事を通じて得るものがあった清少納言は、『貴族階層の女性たちは自分と同じ仕事をしてみるべきだ』といっています」と、現代のジェンダー意識にも通じる価値観が、当時にも見て取れるとの解釈を示した。

続けて片渕監督は「清少納言と中宮定子は、身分を超えた無二の親友であったと描かれることがよくありますが、脚本家としての観点からすると、最初から仲がよい関係などあるはずがなく、なにかの理由や経過があった結果としてそうなったはず。そこも当時の現実のなかから見つけ出し、物語を得ていく」と、映画監督ならではの視点で語ると、松嶋氏は「その発想こそセンス・オブ・ワンダー」と、従来的なアカデミズムとアニメーション作家のスタンスの違いを明確化していた。

最後に松嶋氏は、「もともとアニメーションは、もっと空想の世界だったように思いますが、なぜこれほどリアリティを追求するようになったのでしょうか」と質問。これに片渕監督は「現実にないものを描くことができるアニメーションは、無限の想像が許される子どもの時代に向けたものとして価値を持っていた。しかし、テレビアニメ黎明期の子どもたちも、いまでは70代になっている。大人が見るようになったアニメーションでは、現実との結節点を提示する必要があります。それが、今回この東京国立博物館で催し物をやった理由でもあります」と結んだ。

作品のモチーフを徹底的に調査・研究する片渕監督の姿勢は、今作も健在であることがうかがえる講演会であった。と同時に、詰めかけた観客の胸には、来たるべき『つるばみ色のなぎ子たち』が提示する世界――まだ誰も見たことがない平安時代への期待がふくらむばかりであった。

TEXT:加山竜司